五輪控え環境が進化するサーフィン 大切にしてほしい“独自の文化”

Photo By スポニチ

5月6、7日に記念すべき第1回が開催された、サーフィンのジャパン・オープン。会場は東京五輪も行われる千葉県一宮町の釣ケ崎海岸で、男女とも精鋭16人が日本一へとしのぎを削るとともに、五輪予選も兼ねる今年9月のワールド・ゲームズ(WG、世界選手権に相当)出場権を争った。

直前の週に当たる4月29日~5月5日には、ワールドサーフリーグ(WSL)が主催する大会では日本国内でもっとも格付けが高い一宮千葉オープンQS6000が開催されていた。大型連休中ということもあり、見物客の数は3000人と発表されたが、取材していたメディアの数は3、4社が関の山。一方でジャパン・オープンは見物客は減ったものの、大手とされるメディアはほぼ皆勤だった。この国での「五輪」の力がいかに絶大か、改めて思い知らされた。

競技環境もどんどん進化している。ハード面では、以前は必要最低限の施設を仮設して対応する大会がほとんどだったが、今回は審判団が採点を行うためのジャッジタワー、選手用や大会役員用のレストスペースなど、仮設とはいえ見違えるほど充実していた。開閉会式に使われるステージや取材用のミックスゾーンも設置。プレス用のテントは想定以上の人数の多さに人であふれかえったが、以前は安心して荷物を置くスペースすらなかっただけに、隔世の感がある。

今回は国内のサーフィン競技大会では初めて、ドーピング検査も実施された。3月の強化合宿では事前に日本アンチ・ドーピング機構(JADA)の職員を招いて座学を実施。今回は全競技終了後、上位進出者の何名かが実際に検査を受けたという。尿の採取にやや時間を要して会見開始が遅れたのはご愛嬌。東京五輪の追加種目に決まったのが16年8月。当時はよちよち歩きだった幼子が、しっかりとした足取りで階段を一歩一歩上がっていることを実感した大会となった。

今回は特に女子でジュニア世代の活躍が目立った。優勝した松田詩野は16歳、松田に惜しくも敗れた中塩佳那は15歳で、他にも18歳以下の上位進出者が目立った。関係者によると、日本サーフィン連盟が日本オリンピック委員会(JOC)から助成される強化費は年間2000万円。他競技と比較しても決して潤沢とは言えないが、その枠内で積極的にジュニア世代に配分し、海外遠征費用などの補助も行っているという。東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターでの合宿も実施。今年2月に実施した合宿では、卓球や陸上といった他競技の練習風景を見せ、日本の五輪競技のトップランナーの姿を目に焼き付けた。サーフィン界の未来を背負う選手たちは、大いに刺激を受けたという。

一方で「変わらない」ところもあった。印象に残ったのが、男子決勝を戦った2人の言葉だ。優勝した村上舜は、以前は東京五輪出場への関心が薄いことを自ら表明していたが、決勝後の会見で気持ちの変化を問われると、「そうですね、五輪を目指すことにしました。世間の注目も高いので、目指しちゃいます」と茶目っ気たっぷりに語った。準優勝の大橋海人は決勝進出を決めた後、「五輪だけが全てではない」とはっきりと言い切った。

それでいいと思う。他のスポーツもそうだが、どう向き合うかは十人十色。サーフィンはスポーツ競技でありレジャーでもあるが、ライフスタイルであり、自己表現や自己顕示の場ととらえている選手が多い。大橋は競技会に出場する一方で、専属カメラマンを伴って世界の海を回り、誰もいない、誰も乗らない波にチャレンジすることを生業とする。そして「それが本来のサーフィン。カッコいいと思われたい」と言った。そうした文化の積み重ねがあって、スポーツ競技となった今がある。競技会全体、選手たちが持つ、他競技とは一線を画す雰囲気を失わないためにも、独自の文化がこれからも大切にされることを願いたい。(記者コラム・阿部 令)

2019年5月11日のニュース

-

1走多田は無念隠せず「結果は残念」、役割は果たす

[ 2019年5月11日 23:26 ] 陸上

-

2走山県は好走も…「これもリレー。リスクの中で戦っている」

[ 2019年5月11日 23:18 ] 陸上

-

リレー侍悪夢の失格 3走小池「不測の事態があった」

[ 2019年5月11日 23:11 ] 陸上

-

痛恨バトンミス…3走・小池「不測の事態に対応遅れた」 桐生は「反省」

[ 2019年5月11日 22:51 ] 陸上

-

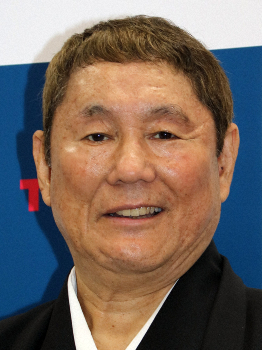

ビートたけし 日本男子のバトンミスで中継局に同情「TBSは踏んだり蹴ったりじゃないか」

[ 2019年5月11日 22:25 ] 陸上

-

日本代表ヘッドコーチ丸山茂樹 新たなチャレンジに「けっこうカミングアウトしてくる」

[ 2019年5月11日 21:23 ] ゴルフ

-

世界リレー・男子400mリレー 日本は失格で予選敗退 3走・小池→アンカー・桐生でまさかのバトンミス

[ 2019年5月11日 21:00 ] 陸上

-

陸上世界リレー 男子400mリレー日本は新布陣で予選3組 東京五輪への道は?

[ 2019年5月11日 20:30 ] 陸上

-

陸上世界リレー 今年4回目で日本初開催 混合2人制1600mリレーなども

[ 2019年5月11日 20:30 ] 陸上

-

日本、男子1600リレーはシーズンベストで決勝進出 世界選手権切符獲得

[ 2019年5月11日 20:08 ] 陸上

-

千葉またもV届かず、富樫「チームとしてやりきった」

[ 2019年5月11日 18:13 ] バスケット

-

川内優輝「諦めない走りを」独身V締めへ気合 12日号砲仙台ハーフマラソン

[ 2019年5月11日 17:19 ] マラソン

-

ラグビーW杯代表候補35人が同日出場へ ウルフパック、サンウルブズがそれぞれ豪で試合

[ 2019年5月11日 17:08 ] ラグビー

-

A東京がBリーグ連覇、東地区3位から下克上 MVP馬場「みんなで勝ち取った勝利」

[ 2019年5月11日 17:02 ] バスケット

-

“黄金世代”渋野日向子 通算10アンダーまで伸ばしトップに

[ 2019年5月11日 15:02 ] ゴルフ

-

平野歩夢、地元で圧巻のトップ通過 スケートボード日本選手権

[ 2019年5月11日 14:56 ] スケートボード

-

高橋大輔の好きな女性のタイプは…「声がハスキーで、シューッとした顔立ち」

[ 2019年5月11日 14:05 ] フィギュアスケート

-

ウォリアーズがロケッツ退け西地区決勝に進出 デュラント離脱もカリーが後半に圧巻の大活躍

[ 2019年5月11日 14:03 ] バスケット

-

高橋大輔 一時引退中の半端ない酒量を告白 酔いつぶれ「おねしょしちゃったんですよ」

[ 2019年5月11日 13:06 ] フィギュアスケート

-

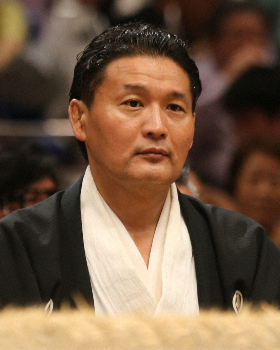

玉鷲 初場所の優勝額に「ずっと見ていたい」も…贈呈式は10分で終了し苦笑い

[ 2019年5月11日 12:00 ] 相撲

-

夏場所休場の白鵬は「右上腕二頭筋断裂」 宮城野親方「1カ月ぐらいは無理できない」

[ 2019年5月11日 11:47 ] 相撲

-

運命はピンポン球の番号次第 「ロッタリー」はNBAドラフト最初の分かれ道

[ 2019年5月11日 11:40 ] バスケット

-

貴景勝“看板力士”として初の土俵祭り 大関昇進の実感「少し感じる」理由は…

[ 2019年5月11日 11:30 ] 相撲

-

女子ゴルフ令和最初のメジャー 同組の黄金世代はカメラにポーズ

[ 2019年5月11日 10:25 ] ゴルフ

-

五輪控え環境が進化するサーフィン 大切にしてほしい“独自の文化”

[ 2019年5月11日 09:45 ] サーフィン

-

新たな“戦闘服”の一つに 荒磯親方「衝撃を受けた」

[ 2019年5月11日 06:38 ] 相撲

-

陸上世界リレー 侍新布陣!2走に山県、桐生は代表初アンカーに「何走でも準備してきた」

[ 2019年5月11日 05:30 ] 陸上

-

19歳 吉田優利が11位から2位浮上!奈紗以来アマ2人目メジャーVへ“ユウリ”な位置に

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

ソフトボール“現役投手”の渋野「ビックリ」ノーボギーで2位浮上

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

三ケ島かな 好調キープ4アンダー 2差で決勝Rへ気合「しっかりバーディーを」

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

勝みなみ体調不良で棄権 夜中に腹痛と嘔吐 原因は「油かも…」

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

荒磯親方が令和初場所を展望 新大関V狙う貴景勝は「序盤しっかり勝っていければ」

[ 2019年5月11日 05:30 ] 相撲

-

元貴乃花親方が「相撲道場」設立を申請 青少年の育成目指して

[ 2019年5月11日 05:30 ] 相撲

-

貴景勝 懸賞個人トップ340本!阿武松審判部長「見応えがありそう」

[ 2019年5月11日 05:30 ] 相撲

-

千代大龍&千代翔馬 フランクミュラー×加賀友禅着物に感動「考えた人は天才」

[ 2019年5月11日 05:30 ] 相撲

-

香妻陣一朗65位から3差6位浮上!猛チャージ67 姉・琴乃の昨年初Vが刺激「早く勝ちたい」

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

池村「へたくそ、本当にへたくそ」2差2位も終盤ボギーに悔しさ爆発

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

51歳谷口 令和初ホールインワン!令和初V宮本に続き「おっさんばかり」苦笑い予選落ち

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

松山 全米プロ前哨戦で久々アンダーパー発進4差22位「2日目もいいゴルフを」

[ 2019年5月11日 05:30 ] ゴルフ

-

Bリーグ決勝 千葉雪辱初VへPG富樫「今年こそ」A東京連覇阻止必ず

[ 2019年5月11日 05:30 ] バスケット

-

羽生結弦 アイスショー4都市全公演に出演!ザギトワ、紀平ら豪華メンバーも全出演

[ 2019年5月11日 05:30 ] フィギュアスケート

-

フィギュア・坂本花織「お尻が痛いぐらいこけてる…」3A習得へ“鉄人魂”

[ 2019年5月11日 05:30 ] フィギュアスケート

-

サンウルブズ SO田村の今季初先発決定 ブラウンHC「いいパフォーマンスを期待」

[ 2019年5月11日 05:30 ] ラグビー

-

ウルフパック No・8姫野が豪遠征初戦先発「成長が試される」

[ 2019年5月11日 05:30 ] ラグビー

-

バレー・ガイチジャパンに清水初招集 全治1年の大ケガから復帰へ「若手に負けない」

[ 2019年5月11日 05:30 ] バレーボール

-

スケボーアジア王者・池 エントリー忘れ欠場 五輪への道遠回りに

[ 2019年5月11日 05:30 ] スケートボード

-

スケボー白井空良 3位通過に「ボロボロだったので、意外でした」

[ 2019年5月11日 05:30 ] スケートボード

-

スケボー池田大亮 左膝半月板損傷で欠場「五輪もあるのでちゃんと治したい」

[ 2019年5月11日 05:30 ] スケートボード

-

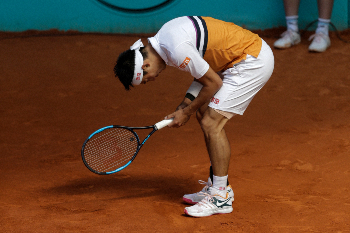

錦織「ミスがなければ…」悔しい3回戦敗退 足りないのは「自信」

[ 2019年5月11日 05:30 ] テニス

-

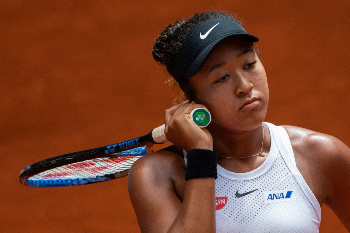

大坂なおみ ハレプ優勝で世界1位から陥落危機 試合中の雑念悔やむ

[ 2019年5月11日 05:30 ] テニス

-

20年東京五輪チケット 電話つながらず…累計アクセス数350万件に

[ 2019年5月11日 05:30 ] 五輪

-

レスリング全日本選抜に伊調馨、川井梨紗子らエントリー 伊調Vなら世界選手権代表に

[ 2019年5月11日 05:30 ] レスリング

-

卓球・張本 トヨタとスポンサー契約「世界一を目指して一生懸命頑張る」

[ 2019年5月11日 05:30 ] 卓球

-

小平奈緒のライバル 李相花が引退 平昌銀で涙の抱擁

[ 2019年5月11日 05:30 ] スピードスケート

-

故障明け上門大祐は4位「ケガがあって、ここまでもって来られて良かった」

[ 2019年5月11日 05:00 ] 陸上

-

MGC滑り込み獲得の一山麻緒は5位 2カ月で2本のマラソンのダメージが…

[ 2019年5月11日 05:00 ] 陸上

-

MGC切符持つ中野円花がビックリ2位「なんでベストが出たのか分からない」

[ 2019年5月11日 05:00 ] 陸上