【内田雅也の追球】どこを見て戦うか 逆転サヨナラ負けの阪神が見ていた現在と未来

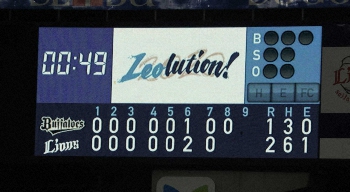

セ・リーグ 阪神3-5中日 ( 2020年10月15日 ナゴヤドーム )

Photo By スポニチ

よく悪夢などと呼ぶが、これが現実である。阪神はクローザーが逆転サヨナラ弾を浴びて敗れた。

ロベルト・スアレスでやられたら仕方ない、という考え方はある。

ただし、9回裏だけをとっても、1死一塁、左打者の遠藤一星で左翼手の守備位置はもっと左翼線寄りではなかったか。スアレスの剛球はライン際に飛ぶ。左翼線寄りのポテン打に悔いが残る。

2死二、三塁となって高橋周平には敬遠策もあった。むろん首脳陣も考えたろうが、満塁にすれば、押し出しを嫌って腕の振りが緩むのを怖れたか。被弾は159キロ剛球で緩みはなかったが、真ん中で甘かった。

思えば、前半の拙攻、拙守が問題だった。1、4回裏の失点には投手のベースカバー遅れや外飛判断ミスがあった。2、4回表の好機は走塁判断ミスや併殺打もあった。

結果論だと言うかもしれないが、野球では、こうした敗因分析がいくらもできる。そこが見る者にとってのだいご味でもあるのだが、当事者には突き詰める姿勢がいるだろう。

もう一つ大切なのは、優勝の可能性がほぼ消えた今、シーズン終盤の戦い方である。どこを見て戦うのか。現在か、未来か。目の前か、来季か。

監督に求められるのは――難しいことだが――両方の目である。

矢野燿大の目は来季も見ていた。先発で起用した新人・井上広大と小幡竜平を試合終了まで使い続けた。井上は好機凡退を繰り返し、小幡は外飛3本など、ともに無安打だった。それでも終盤しびれる展開でグラウンドにいたことは未来への糧となるだろう。

監督ウディ・アレンの映画『ミッドナイト・イン・パリ』では、ベル・エポック(良き時代)と呼ばれる1890年代のパリにタイムスリップする。主人公の男性ギルに1920年代から来た女性アドリアナがこの時代にとどまると告げる。ギルは引き返そう、引き返すべきだと説得する。

「もし、この時代に残っても、この時代がすぐに現在になる。他の時代が黄金時代だって考え始めるのさ。それが現在なんだ。現在には不満を感じるものなんだ。なぜなら、人生って不満を感じるものだから」

過去は美しく、現在はいつも不満――そういうものかもしれない。

きょう16日は阪神にとって思い出深い日だ。1985(昭和60)年、21年ぶりの優勝を決めた。過去は美しく輝いている。先の映画では米作家ウィリアム・フォークナーの名言が紹介される。「過去は死なない、過ぎ去りさえしない」

今季限りで引退する藤川球児が1軍に合流し、試合前に話していた。

「今まで目の前で必死だった。昔こんなことあったなとか、そういう感情は自然と浮かんでくると思う」

試合後には花束贈呈に場内一周もした。感傷に浸ったことだろう。残り21試合、藤川は長年応援してくれたファンと別れを告げる旅となる。藤川もファンも、思い出とともに巡る日々となる。恐らく藤川の目には過去の美しい光景が映ることだろう。

かつて金本知憲が引退表明後も出場して、各地で喝采を浴びた。スター選手に与えられた特別な日々である。こちらも藤川との残された日々を思いをこめて鑑賞したいと思っている。

今を生きる選手たちは目の前に必死である。常に不満を抱くのはファンも同じである。過去、現在、未来のどこに視点を置くかで見える世界は違ってくる。=敬称略=(編集委員)

2020年10月16日のニュース

-

【17日MLB見どころ】王手から2連敗のレイズ、6発8打点の“PS男”アロザレーナに注目

[ 2020年10月16日 23:00 ] 野球

-

牛島和彦氏 5試合連発のDeNA・佐野 投手・牛島ならばどう対戦していくか インコースのさばきが抜群

[ 2020年10月16日 22:53 ] 野球

-

ソフトバンク・松田宣の強さ 15日に好機で交代も切り替え 「みんなの力で6連勝」

[ 2020年10月16日 22:48 ] 野球

-

中日・遠藤「連勝中の流れに乗って」2安打2打点の活躍でアルモンテの穴埋めた

[ 2020年10月16日 22:44 ] 野球

-

中日・谷元 6回ピンチで見事な火消し「ゼロで帰ってこれたのは出来過ぎ」

[ 2020年10月16日 22:40 ] 野球

-

中日 R・マルティネス「準備はできていた」 急きょ出番も無失点締めリーグトップタイ20S

[ 2020年10月16日 22:36 ] 野球

-

阪神・大山 キャリア初の3割目前「必死にやれば自分の成績はおのずとついてくる」4安打2打点で貢献

[ 2020年10月16日 22:34 ] 野球

-

中日・木下拓 決勝3ランは愛娘のおかげ!? 遠征に持参した四つ葉のクローバー

[ 2020年10月16日 22:29 ] 野球

-

中日・木下拓 今季初の6連勝で投手陣に感謝 3失点の藤嶋を擁護「今日はたまたま打たれた」

[ 2020年10月16日 22:24 ] 野球

-

DeNA逆転勝利にラミレス監督興奮「ベストゲーム」 9回締めた三嶋称賛「アメージングの一言に尽きる」

[ 2020年10月16日 22:23 ] 野球

-

広島・菊池涼 27年ぶりセ界新から一夜、土の本拠マツダに戻っても好守連発 無失策記録更新

[ 2020年10月16日 22:22 ] 野球

-

西武・栗山「プロは移動日が見せどころ」午前6時起床で決勝打 源田気迫のヘッスラに発奮!

[ 2020年10月16日 22:18 ] 野球

-

日本ハム 打線つながらず相手失策による1点だけ…栗山監督言葉少な「申し訳ない」

[ 2020年10月16日 22:14 ] 野球

-

ソフトB、初回に塩見打ち6連打で一挙4点 工藤監督「いい見極めをして良く打った」

[ 2020年10月16日 22:05 ] 野球

-

DeNA佐野 球団タイ5試合連発に同記録保持者の田代コーチ「王さんやバースの7試合連続目指して」

[ 2020年10月16日 22:02 ] 野球

-

ロッテ・二木が止まらない 自身6連勝に「ここから全部勝ちます!」

[ 2020年10月16日 22:00 ] 野球

-

オリックス 6年連続シーズン負け越し 中嶋監督代行「どうやって前を向いていくか」

[ 2020年10月16日 21:53 ] 野球

-

誠也 22号2ラン&23号3ラン バックスクリーン2発で岡本に2差、大山に3差と猛追

[ 2020年10月16日 21:52 ] 野球

-

ロッテ・藤原初お立ち台 歴史的先頭弾に「1打席目から本塁打を打つ準備」 マーティンも驚き

[ 2020年10月16日 21:50 ] 野球

-

楽天 自力でのCS進出の可能性が消滅 残り19試合で三木監督は「必死に戦うだけ」

[ 2020年10月16日 21:41 ] 野球

-

広島 誠也2発も空砲に…本拠で中日に惜敗 床田が6回4失点で自己ワースト7敗目

[ 2020年10月16日 21:39 ] 野球

-

中日 今季初の6連勝で与田政権初、1620日ぶり貯金4

[ 2020年10月16日 21:38 ] 野球

-

西武連敗ストップ!栗山が山岡打ち逆転打 勝利の方程式で1点差逃げ切り

[ 2020年10月16日 21:32 ] 野球

-

3位の楽天痛恨の敗戦 首位ソフトに完敗 2位・ロッテとも5ゲーム差

[ 2020年10月16日 21:31 ] 野球

-

優勝争いで際立つソフトバンクの強さ 6連勝で貯金は今季最多19に

[ 2020年10月16日 21:30 ] 野球

-

阪神・西勇3年連続の2桁10勝目 イニング数もリーグトップ

[ 2020年10月16日 21:28 ] 野球

-

ヤクルト零敗でシーズン勝ち越しの可能性消滅 歳内、古巣戦で5回途中2失点も援護なく2敗目

[ 2020年10月16日 21:27 ] 野球

-

阪神ドラ2井上 聖地で初安打&初打点

[ 2020年10月16日 21:25 ] 野球

-

巨人・坂本、9打席ノーヒット 2000安打には残り20試合で21本 8回に先制犠飛も逆転負け

[ 2020年10月16日 21:22 ] 野球

-

ロッテ・マーティンが決勝弾 二木7勝目 連敗止める

[ 2020年10月16日 21:16 ] 野球

-

メットライフドーム、メインビジョンの不具合で中断

[ 2020年10月16日 21:11 ] 野球

-

ロッテ・二木「調子が凄くよかったわけではないが…」要所締めて6回1失点

[ 2020年10月16日 21:07 ] 野球

-

巨人、今季100試合目は黒星 坂本犠飛で8回先制もその裏、大江が初球同点弾被弾 9回無死三塁も無得点

[ 2020年10月16日 21:05 ] 野球

-

DeNA4番佐野 球団タイ5戦連発「完璧です」

[ 2020年10月16日 20:53 ] 野球

-

巨人・大江 佐野に同点アーチ被弾し、わずか1球で降板

[ 2020年10月16日 20:50 ] 野球

-

古巣・阪神相手に5回途中2失点 ヤクルト・歳内「悔しい」

[ 2020年10月16日 20:44 ] 野球

-

西武・栗山が逆転の2点二塁打「後ろに繋ぐんだという気持ちで打てた」

[ 2020年10月16日 20:39 ] 野球

-

虎の梅野に軍配!!梅野対決制すソロ本塁打

[ 2020年10月16日 20:37 ] 野球

-

DeNA井納7回無失点力投も援護なし 約1カ月ぶりの白星はお預け

[ 2020年10月16日 20:35 ] 野球

-

ロッテ・二木が6回1失点 苦手の相手に自己最多タイの7勝目の権利

[ 2020年10月16日 20:24 ] 野球

-

九州国際大付 山本―柳川1安打リレーで九州大会進出

[ 2020年10月16日 20:21 ] 野球

-

巨人・今村 2週間ぶり登板で6回6K零封も援護なく0―0のまま降板 高梨助言のフォークに「手ごたえ」

[ 2020年10月16日 20:16 ] 野球

-

ヤクルト・歳内 古巣・阪神戦に甲子園で先発 5回途中2失点降板も両軍ファンから拍手

[ 2020年10月16日 20:10 ] 野球

-

西武・今井6回途中1失点で3カ月ぶり白星ならず 5回1死まで無安打投球も…

[ 2020年10月16日 20:06 ] 野球

-

福岡大大濠が九州大会切符 エース左腕・毛利、自己最速140キロマークで12K力投

[ 2020年10月16日 20:02 ] 野球

-

巨人・今村、4回無死満塁のピンチで力投、無失点 戸柱&大和をフォークで連続三振

[ 2020年10月16日 19:30 ] 野球

-

ソフトB・松田宣 8年連続2桁アーチ達成「追加点を取れて良かった」

[ 2020年10月16日 19:29 ] 野球

-

広島のレジェンド黒田博樹氏「サイン交換の指先ひとつで安心感を与えてくれる」 石原引退に

[ 2020年10月16日 19:15 ] 野球

-

楽天・塩見が初回に6連打を浴び緊急降板 腰に痛み…大事取って

[ 2020年10月16日 18:51 ] 野球

-

【ファーム情報】巨人10点大勝、陽岱鋼が3安打2打点 日本ハム・斎藤は5失点

[ 2020年10月16日 18:47 ] 野球

-

6連勝狙う中日あっさり逆転! 高橋、シエラ、遠藤3連打で同点、木下拓が勝ち越し3ラン

[ 2020年10月16日 18:44 ] 野球

-

【引退会見一問一答 3】石原慶 ファンに感謝「真っ赤な皆さんが勇気と力を与えてくれた」 引退後は…

[ 2020年10月16日 18:40 ] 野球

-

【引退会見一問一答 2】石原慶 黒田氏から教えられた「チームの勝利のため何ができるか」

[ 2020年10月16日 18:35 ] 野球

-

阪神 ライトスタンドで応援団の太鼓、電子笛が解禁

[ 2020年10月16日 18:26 ] 野球

-

【引退会見一問一答 1】石原慶が感じたカープの変化「黒田さん、新井さんが帰ってこられたのが大きい」

[ 2020年10月16日 18:25 ] 野球

-

ロッテ・藤原プロ2号も歴史的1発に 1号&2号が先頭弾は史上3人目 残る2人は?

[ 2020年10月16日 18:24 ] 野球

-

日本ハム・吉田輝 22日先発へ1軍合流 栗山監督「こっちで落ち着かせてから…」

[ 2020年10月16日 18:19 ] 野球

-

中日・柳VS広島・森下 17日に明大“師弟対決”実現 「気持ちを込めて」「先輩だけど…」

[ 2020年10月16日 18:12 ] 野球

-

オリックス・張奕 憧れチェン・ウェインに刺激「9回まで投げる気持ちで」 17日西武戦先発

[ 2020年10月16日 17:32 ] 野球

-

阪神 井上はベンチスタート 打線は昨年まで在籍のヤクルト・歳内攻略狙う

[ 2020年10月16日 17:23 ] 野球

-

阪神 引退表明の藤川はベンチ入りせず 1軍合流後初の甲子園

[ 2020年10月16日 17:19 ] 野球

-

広島・石原慶 引退会見一問一答「いまこうやって引退を決意して振り返ると、すごく幸せな時間でしたね」

[ 2020年10月16日 17:08 ] 野球

-

都市対抗野球、全32代表が決定 九州第2代表は西部ガス

[ 2020年10月16日 17:02 ] 野球

-

広島・石原慶引退会見「カープとは、みんなで同じ方向を向いて戦っていくことで勝っていくチーム」

[ 2020年10月16日 16:54 ] 野球

-

痛っ!21試合連続安打中の中日・アルモンテが抹消 球団記録達成は?

[ 2020年10月16日 16:43 ] 野球

-

【16日の公示】ロッテ 鳥谷、清田、角中、和田が復帰 宗接ら4選手は抹消

[ 2020年10月16日 16:34 ] 野球

-

【16日プロ野球見どころ】DeNA・佐野 球団タイ5戦連発なるか?左打者では52年ぶり快挙に

[ 2020年10月16日 16:04 ] 野球

-

広島痛ッ!大瀬良、ジョンソンに続いて野村も登録抹消 前夜の巨人戦で2回33球緊急降板

[ 2020年10月16日 16:00 ] 野球

-

DeNAハマスタ上限緩和30日からの阪神3連戦で最大35%割引「みらいチケット」発売 19日から

[ 2020年10月16日 15:53 ] 野球

-

ロッテ、コロナ感染の角中ら5選手が2軍練習合流 濃厚接触者判定の和田は1軍練習へ

[ 2020年10月16日 14:43 ] 野球

-

阪神・板山が今季初昇格へ 2軍ではチーム最多安打

[ 2020年10月16日 14:07 ] 野球

-

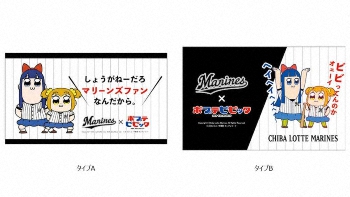

逆転Vへ、ロッテが大人気4コマ漫画「ポプテピピック」とコラボ

[ 2020年10月16日 13:44 ] 野球

-

前夜3失策の阪神…名古屋から移動の小幡と熊谷が甲子園で早出特守

[ 2020年10月16日 13:40 ] 野球

-

ブレーブスが21年ぶりのWシリーズ進出に王手 ドジャースに3勝1敗 カーショーを打ち砕く

[ 2020年10月16日 12:22 ] 野球

-

レイズ・アロザレーナ メジャータイ新人PS6本塁打!5回にソロアーチ、チームはサヨナラ負け

[ 2020年10月16日 10:21 ] 野球

-

アストロズ コレア劇的サヨナラ本塁打!崖っぷちから2連勝 レ軍・筒香は出番なし

[ 2020年10月16日 09:43 ] 野球

-

日本ハム・西川の盗塁の美学 走るのは勝利のため

[ 2020年10月16日 09:30 ] 野球

-

【内田雅也の追球】どこを見て戦うか 逆転サヨナラ負けの阪神が見ていた現在と未来

[ 2020年10月16日 08:00 ] 野球

-

気がつけば40年(25)長嶋解任から8年 巨人は王監督も切った 広岡氏固辞受け藤田監督再登板

[ 2020年10月16日 08:00 ] 野球

-

ロッテ 最速155キロ左腕、早大・早川の1位指名公表 最大6球団ドラ1指名も

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

日本ハム 早大・早川1位指名最有力 大渕スカウト部長「大学生の中から一番いい投手」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

近大・佐藤 最大6球団ドラ1指名あるぞ オリックスが1位公表 巨人&阪神が筆頭候補に挙げる

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ドラフト「隠し玉」福岡大・大曲 準硬式投手史上最高の素材 最速154キロ右腕は西武・松本航タイプ

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・長谷川 コロナ復帰から11試合目、初代打満塁弾!「最高の結果になってくれた」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ソフトB・工藤監督の采配が的中!代打・川瀬&長谷川が勝利につながるいい仕事

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

24年連続V逸のオリックス 中嶋監督代行「変な話、来季が始まっているぐらいのつもり」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

楽天・岸 逆転CS諦めん!“14年ノーヒッターの地”で897日ぶり完封勝利!自賛115球13K

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

楽天ドラ1・小深田 先制V打!新人王最有力候補 盗塁も決めて今季15盗塁

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 今季10度目の零敗…リクエストで明暗 首位・ソフトBに4差に

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・松本球団本部長が発言訂正「ルールを破った選手はいない」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・近藤 プロ野球タイ1試合4二塁打!自身初5安打で打率トップのオリ吉田正に4厘差

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

西武・ニール 今季初中5日で先発も最短3回途中5失点KO 2連敗で借金3

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

中日 やっぱり不敗神話! 6回終了時にリード…止まりかけたが高橋サヨナラ弾で2位堅守

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

球児伝説最終章始まる! サヨナラ負けも敵地ファンに別れ 「いい勝負を繰り広げさせてもらった」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

屈辱から始まったナゴヤドーム 阪神・球児の歩みを振り返る 好敵手との別れも

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

阪神・原口 一時流れ変える逆転打「何とかしようという気持ちあった」 チームはサヨナラ負け

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

阪神・藤浪 回またぎ救援で初の無失点 球児と過ごす時間は財産に

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

阪神・岩崎 23日ぶり復帰初戦で1回無失点 コロナ濃厚接触者として戦線離脱

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

阪神 悪夢の結末 井上失策、ボーア凡走、最後はスアレスがサヨナラ被弾 5割逆戻りでBクラス迫る

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

あぁ痛恨…阪神・井上 守備で後逸、打っても4タコ 矢野監督「全部うまくやれると思ってない」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

巨人 ドローも前進M8!岡本2点二塁打で「78」6戦ぶり打点

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

“職人”広島・菊池涼 リーグ記録の守備機会連続無失策達成 究極目標の守備率10割へあと21試合

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

広島・佐々岡監督「価値ある引き分け」 中継ぎ陣踏ん張り認めるも、2度の勝ち越し機は逃す

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

広島・野村 抹消危機 2回33球で降板、トレーナー「コンディション不良があった」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・五十嵐が引退会見 サイドスローにも挑み最後まで現役の道模索も…結果残せず決断

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・五十嵐 クレメンス目指しスピードの美学追求した「和製ロケット」

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・五十嵐 つば九郎と「にしあざぶのロケットボーイズ」結成!?

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・村上 高校の先輩・DeNA伊勢撃ち22号 連敗4でストップ

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

DeNA・佐野 自身初の4戦連発も空砲…4安打に封じられ逆転負け

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

Honda熊本 5年連続14回目の都市対抗出場決める

[ 2020年10月16日 05:30 ] 野球

-

ヤンキース・マー君 2年20億円で残留基本線 年俸換算で半額以下も深いチーム愛

[ 2020年10月16日 02:30 ] 野球

-

ヤンキースGM マー君との今後の交渉は「チーム内外で話し合わなければならない」も「特別な存在」

[ 2020年10月16日 02:30 ] 野球

-

カブス・ダル「めっちゃうれしい」 ナ・リーグの「最も活躍した投手」 選手間投票で最終候補に残った

[ 2020年10月16日 02:30 ] 野球

-

レイズ・筒香 「8番・DH」で今シリーズ初出場 待望PS初安打もチームは初黒星

[ 2020年10月16日 02:30 ] 野球

-

アストロズ1点差制した 負ければPS敗退の崖っ縁も踏みとどまった

[ 2020年10月16日 02:30 ] 野球

-

ドジャース15点圧勝 初回14人猛攻!PS最多1イニング11点

[ 2020年10月16日 02:30 ] 野球