内田雅也が行く 猛虎の地(19) 西宮市・明和病院 42人入院の「アジアかぜ」でV逸

Photo By スポニチ

【(19)明和病院】

明和病院(西宮市上鳴尾町)の前身は戦前戦中と戦闘機を製造していた川西航空機(現・新明和工業)の診療所である。

公式ウェブサイトの院長挨拶(あいさつ)に<川西龍三社長が戦後の苦難の時期に、「明るくみんなで力を合わせて再起していこう」という大きな夢を込めて昭和20年10月1日、明和病院に改称した>とある。

戦闘機「紫電改」開発にかけた川西航空機を描いた城山三郎『零(ゼロ)からの栄光』(角川文庫)によると、川西龍三は「和」を好み、工員寮も親和寮、明和寮、工和寮、誠和寮……と和にちなんで名づけていた。戦後、<零からの出発に当たって何より必要なのは、やはり「和」だと感じた。明るく和していくことだと思った>。

甲子園球場から近い明和病院は阪神もよく使った。ただ、1957(昭和32)年は異常事態だった。5月末からインフルエンザで倒れる選手が続出した。国内で300万人がかかり、死者5700人を出した通称「アジアかぜ」である。

当時マネジャーの奥井成一は週刊ベースボール誌上での連載『わが40年の告白』に<私の資料では明和病院に入院させた選手はのべ42人にも上っている>と記した。エース・小山正明を欠くなど投手陣が火の車だった。

6月4日の国鉄(現ヤクルト)戦(川崎)にベンチ入りできたのはわずか15人、投手は3人という惨状だった。同戦から7連敗を喫した。

当時の規定では登録抹消すると1カ月間は再登録できなかった。奥井は球団代表・戸沢一隆の許可を得て、連盟に「このままではプロの条件である“見せる野球”は到底できません」と応急措置を直訴した。コミッショナーは「流感の被害者続出の臨時措置」として6月6日から30日まで、選手の入れ替えを任意にできるようにした。

この57年は出直しを誓ったシーズンだった。前年オフ、主将・金田正泰ら主力選手が監督・藤村富美男に退陣を迫った「排斥運動」があった。続投となった藤村の下、心機一転して臨んだ。2月は徳島・蔵本球場で初めてキャンプを張った。松木謙治郎は『タイガースの生いたち』(恒文社)で<合宿生活によって選手間の融和をはかり、チームワークに重点を置いた練習が開始された>と記した。明和病院のように「明るく和していく」構えだった。開幕前3月の阪急との定期戦は連勝でBK杯を手にした。

シーズンは巨人、中日と三つどもえの展開。阪神は8月31日~9月2日、4日~7日と首位に立ち、最終成績も優勝した巨人に1勝差の2位だった。奮闘しただけに、あのインフルエンザ禍が痛かった。=敬称略=(編集委員)

2019年12月27日のニュース

-

中日Jr 小鎗&野上の本塁打で勝利つかむ 「熱男」ポーズも披露

[ 2019年12月27日 21:03 ] 野球

-

12月27日の契約更改

[ 2019年12月27日 21:00 ] 野球

-

マー君&ヤンキース 初のコラボグッズ・特製キャップが限定発売「このキャップを被ってスタジアムに」

[ 2019年12月27日 20:49 ] 野球

-

ヤクルト・村上 出身地・熊本県の県庁で新人王報告 「くまモン」とも対面「思っていたより大きかった」

[ 2019年12月27日 19:36 ] 野球

-

巨人 フィリピンに矢貫俊之氏らを講師として派遣し野球指導 母校訪問も

[ 2019年12月27日 18:45 ] 野球

-

西武・小関コーチ 「カントリー・ガールズ」卒業の愛娘・舞へ「5年間よく頑張ったね。お疲れ様!」

[ 2019年12月27日 18:27 ] 野球

-

巨人 球団事務所で仕事納め リーグ2連覇と8年ぶりの日本一へ山口オーナー「さらに飛躍して」

[ 2019年12月27日 18:00 ] 野球

-

オリックス・山岡 野球教室で熱血指導「何とか野球人口が増えてほしい」開幕戦勝利も約束

[ 2019年12月27日 17:19 ] 野球

-

DeNAJrの4番・高野 劇的サヨナラ弾 初球バントの言葉に「え?うそ…」見て鈴木監督が強攻指示

[ 2019年12月27日 16:12 ] 野球

-

マウンドにしめ飾り 受付に鏡餅~甲子園で仕事納め

[ 2019年12月27日 16:09 ] 野球

-

日本ハム・吉田輝 自主トレ打ち上げ ルーキーイヤーは「50点」来季は「いいシーズンにできるよう」

[ 2019年12月27日 15:31 ] 野球

-

広島Jrが好発進 先発・菅野が3安打1失点完投 次戦・楽天Jr戦でのリベンジ誓う

[ 2019年12月27日 15:22 ] 野球

-

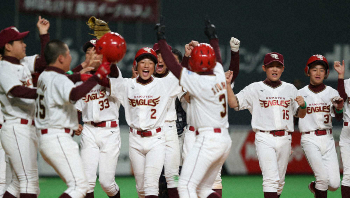

楽天Jr 劇的サヨナラ勝ちで2連覇へ好発進 4番・田口が劇弾

[ 2019年12月27日 15:20 ] 野球

-

広島 会沢、侍正捕手から因縁の新人への心配りとユーモア

[ 2019年12月27日 14:49 ] 野球

-

菊池涼 広島残留会見一問一答「やはりどこか、また赤いユニホームでやりたいという気持ちも…」

[ 2019年12月27日 12:28 ] 野球

-

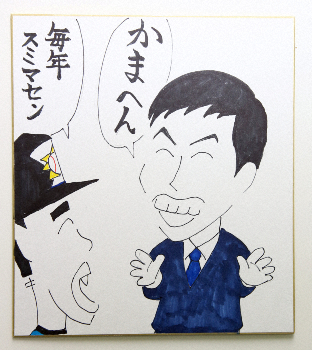

木田画伯 さんま師匠、ワシントン州産おいしいワインで乾杯を!!

[ 2019年12月27日 12:15 ] 野球

-

楽天 立花球団社長、仕事納めであいさつ「われわれは生まれ変わる」

[ 2019年12月27日 11:56 ] 野球

-

菊池涼 米移籍せず広島残留決断「この状況が続くのであれば…」

[ 2019年12月27日 11:15 ] 野球

-

福留 42歳円熟V!第11代隠しマイク大賞「何だかよく分からないけど、とりあえず光栄」

[ 2019年12月27日 09:30 ] 野球

-

内田雅也が行く 猛虎の地(19) 西宮市・明和病院 42人入院の「アジアかぜ」でV逸

[ 2019年12月27日 08:00 ] 野球

-

秋山 FA交渉4球団デッドヒート!一番手はレッズ、条件面でリード

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

減額制限2%残し…ソフトB 内川 1・5億円減俸「来年恩返しを」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

ソフトB メジャー54勝左腕のムーア獲得

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

異例 ソフトB 上林 文書で交渉し契約更改

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 公式戦にM―1王者ミルクボーイ呼ぶ!“不発”16年の「リベンジして」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

ロッテ 球団ロゴマーク少しだけ変更 色づかいなどを微調整

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

ロッテ河合社長 仕事納め 井口監督3年目でV自信「チーム構成はできた」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・斎藤佑樹“全盛期フォーム”で球速アップへ!理想は「早大1年の時」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

楽天・大地 優勝へ「元ロッテトリオ」で団結だ!涌井、酒居との“再会”喜ぶ

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

西武・岡田「遠い存在」後輩森と共闘だ!トークショーで術後の回復ぶりアピール

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

帰国したばかりで T―岡田 さっそく自主トレ ポジティブ思考で来季逆襲誓う

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

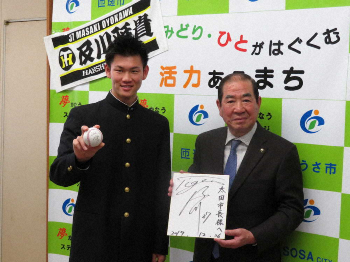

「匝瑳市」広めます!阪神ドラ3 及川 難読地名東の横綱 PR大使に名乗り

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

奥川そっくりさん最速デビュー!奥州恭伸 来年1・11モノマネ芸人「桑田真似」主催草野球で“先発”へ

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

阪神 原口 母校の「道徳教材」に「多くの人の何かを起こす原動力になれたらありがたい」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

阪神 岩崎「8回の男」を新外国人エドワーズと争う決意「厳しいところで貢献できるように」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

阪神 近本 先輩オリ・田口コーチのような長寿選手に

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

広島 龍馬“ピアノトレ”で集中力向上に取り組み中

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

広島 松山 「吉田正バット」導入検討 長打力アップが来季のテーマ

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

巨人・丸 年内自主トレ締め 来季2年目の山下航は「結果も出してるし、能力も高い」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

巨人・戸郷 飛躍へ“大竹シュート”習得だ!日本Sでの敗戦で必要性を実感

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

中日 田島 減量に取り組み中「悪いんだから何か変えないと」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

DeNA佐野 結婚していた!明大同級生の一般女性と

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球

-

田沢“新兵器”はジャイロ回転スライダー 2年ぶりメジャー復帰へ「筑波大で動作解析サポート受けた」

[ 2019年12月27日 05:30 ] 野球