マラソントレーニングの種類と練習方法。ランニング初心者は「3日連続で休まない」

マラソン大会への準備を進めてきたという上級者も多いかもしれませんが、中にはこれからレースに向けて走り込みをするという初心者ランナーも少なくないでしょう。

今回は、マラソン完走に向けたマラソントレーニングの種類と効果、練習のやり方について紹介します。また、ランニング初心者にありがちな「走る練習が続かない」という悩みについても、習慣化の具体的な方法をお伝えしています。ポイントを押さえ、レースに備えましょう。

マラソントレーニングの種類

一般的なマラソントレーニングを9つ紹介しますが、すべてのランナーに合うトレーニングは存在しません。目標や目的を決め、それに合うトレーニング方法を行うための参考知識として覚えていきましょう。

時間走

30分、60分、120分など、時間を決めて走る。

距離走

10km、20km、40kmなど、距離を決めて走る。距離表示の出るGPSウォッチやランニングアプリがあると便利です。

LSD(Long Slow Distance)

「ゆっくり」「長く」を意識したトレーニング。ペースは早歩きより少し速い程度(キロ6~7分)で、60分や120分など長時間のランニングを行います。

マラソンに耐えられる脚作り、毛細血管の発達など、“マラソン体質”を作るのに有効とされているトレーニングです。

このトレーニングの特徴は、とにかく負荷が軽いことが挙げられます。スローペースで長時間(60分以上)走ることによって、有酸素運動の能力が向上。心肺機能が高まり、マラソン向けの体質を作る効果が期待できます。

よく「ランニングが続かない」という人がいますが、その原因の多くは、自分で「しんどい」と感じるペースに上げてしまっているから。走り始めると身体は温まっていくので、自然とペースは上がってしまいがちです。しかし、それでもペースを最後まで抑えるのがLSDの特徴。ペースはキロ7分~8分と、早歩きよりも少し速い程度なので、「しんどい」と感じることはないでしょう。

ゆっくり長く走る「LSD(ロングスローディスタンス)」とは。効果とトレーニング方法 より

クロスカントリー走(野外走)

公園内の芝生や舗装されていない道など、不整地を走るトレーニング。「ファルトレク(野外走)」トレーニングとも呼ばれます。

路面がやわらかいため、足にやさしく故障のリスクを抑えることが可能です。また、起伏やデコボコ道を利用することによって、脚筋力や体幹の強化にも繋がります。

不整地や起伏のある場所を走ると、いつもと同じペースでも息が上がりやすくなることから、心肺機能の強化にも期待できます。

トレイルランニング

クロスカントリー走の中でも、野山を走るトレーニング。アップダウンを利用した脚筋力の強化がおもな目的で、クロカンよりも上級者向けといえるでしょう。山道を走るため、登山に関する知識が必要不可欠です。

トレランには、「何km走らなければいけない」というルールは存在しません。道が険しくなったら歩き、なだらかなコースになったら走る。登山道が複数ある山なら、難易度の低い道からチャレンジするのも良いでしょう。そんなマイペースな楽しみ方でも、立派なトレランです。

夏こそチャレンジしたい、トレイルランニングのすすめ より

インターバルトレーニング

速いスピードで400mや1000mなどの短い距離を走り、ジョギングなどでつなぐトレーニング。これを繰り返し、「400m×10本」「1000m×5本」というように練習メニューを組み立てます。

スピード強化、心肺機能の向上に効果が期待できるトレーニングです。

レストは、ランニングした時間と同じくらい取るとよいでしょう。本数は5〜10本ほどとして、距離が長いものほど減らしましょう。私の場合、以下のようなインターバル走をよく行っています。

1500m×4本

1000m×5本

800m×6本

400m×10本

800m×5本+400m×2本 など

ポイントは、しっかり最後まで設定ペースで走り切ること。少しずつ疲労が蓄積してきますが、レストの時間もきっちり守りましょう。

夏のランニング・マラソン練習は「陸上トラック」がおすすめ。実践者が教えるトレーニングメニュー3選 より

ペース走

終始一定のペースでランニングを行います。マラソンは「このペースでいけば○時間○分でゴールできる」という配分が明確なので、練習段階でペースを身体に刻み込むという目的で使われることが多くトレーニングです。

あらかじめ設定したペースを維持して、一定の距離を走り続けるペース走。スピードと持久力向上のほか、ペース感覚の養成が挙げられます。ペース走を積み重ねることで、どのくらいの感覚で走ればどの程度のペースが出るのかが分かってくるでしょう。

これは、大会本番でレースペースをコントロールするのに役立ちます。

夏のマラソン練習は「陸上トラック」でインターバル走、ペース走が効果的 より

ビルドアップ走

一定距離(時間)で、少しずつペースを上げていくトレーニング。後半になるにつれてキツくなっていくので、心肺機能を強化できます。

スタート時はゆっくりで構わないので、初心者でも取り組みやすいのが特徴です。

セット練習

2日間続けて走り込むトレーニング方法。初日はレース本番の前半部分を想定し、ややスピードを上げて追い込むのがポイントです。2日目は脚に疲労が溜まっている状態で、もっともキツイ30km以降の走りをイメージします。

なお、平日に働いている方は土日を利用して行うとよいでしょう。

ランナーも筋トレをとり入れたほうがよいのか

走るだけが練習ではありません。筋肉をつけるとカラダが重くなる、硬くなるということから筋トレを避けるランナーもいますが、タイム短縮や故障予防など、ランナーが筋トレをとり入れるメリットは多くあります。

走る速度が上がる(タイムの短縮)

走る動作は、着地時に地面からの反発を受けてカラダを前に進めています。筋力が高いと、この力をうまくカラダに伝えることができます。その結果、上り坂を走るスピードがアップする、ストライドが広くなるメリットもあるでしょう。

また、着地時の衝撃を受けても疲労しにくくなり、少ない力で長時間走れるようになるため、効率(ランニングエコノミー)がよくなり、タイムの短縮が期待できます。

膝への衝撃を抑える「つま先着地」フォームには、下腿部の筋力が欠かせません。つま先着地をレース中続けるためには、やはり筋力が必要になります。

怪我や故障の予防

同じ動作をし続けることによって起こる筋肉や関節のケガは、練習ができなくなるなどの悪影響をもたらすでしょう。筋力を向上させておくことで、ケガを起こしにくいカラダを作っていくことができます。

そうなれば、練習量を増やしたりハードな練習に取り組めるため、結果的にパフォーマンス向上に繋がります。

マラソンランナーにおすすめの筋トレ

スクワット

“筋肉BIG4”と呼ばれる大きな筋肉が鍛えられるため、効率よく筋力アップが狙えます。筋力が増えると基礎代謝も上がるため、食べても太りにくくなる、日常の消費カロリーが増えるなど、ダイエットにもうれしい効果が期待できます。

下半身の柔軟性と安定性、足の筋力も身につくため、ランナーにもおすすめの筋トレでもあります。ケガ予防として、運動前の動的ストレッチにスクワットを取り入れるアスリートも少なくありません。

- 足を腰幅に開き、つま先は膝と同じ向きにする

- お尻を後ろへ突き出すように、股関節から折り曲げる

- 太ももが床と平行になるまで下ろしたら、ゆっくりと元の姿勢に戻る

下半身の筋力、股関節まわりの強化が期待できます。

ブルガリアンスクワット

- イスから60~90cm離れ、後ろ向きで立つ

- イスに足先か足の甲を乗せ、反対側の脚は前に出す

- 背筋を伸ばし、ゆっくりと前方の脚を曲げていく

- 90度まで曲げたら、元の姿勢に戻す

ブルガリアンスクワットは、おもにお尻の筋肉である「大臀筋(だいでんきん)」や「中臀筋」、前太ももの筋肉である「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」、太もも裏の筋肉「ハムストリングス」、内ももの筋肉「内転筋」といった下半身の筋肉を鍛えることができます。

下半身の筋力、股関節まわりの強化が期待できます。

カーフレイズ

下腿部(ふくらはぎ)の筋力強化が期待できます。第二の心臓と呼ばれるふくらはぎは、血流にも大きな影響を与えています。

- 肩幅に足を開いて立つ。

- かかとをできるだけ上げて、つま先立ちになる。

- 重力に抗いながらかかとを下ろす。

30~50回ほど繰り返しましょう。

筋トレの回数は「高重量×低回数」で筋力を高める

「低負荷×高回数」で筋トレを行うと、筋力ではなく筋持久力の向上に繋がってしまいます。

ウエイトトレーニングを取り入れる目的は“筋力の向上”のはずです。筋持久力は走る練習でも高めることができますので、ここでは「高重量×低回数」で筋トレを行いましょう。

マラソン初心者が意識したいポイントとは

マラソン大会に向けたトレーニングは、さまざまなアプローチで行われます。しかしもっとも重要なのは、トレーニングを継続すること。

すでにランニングがライフワークとなっている方なら問題ありませんが、初心者はつい三日坊主になりがちです。「雨が降っているから」「昨日走ったから」「今日は気分が乗らないから」と、何かと理由をつけて走りたくなくなる時期がくることでしょう。

3日連続で休まない

最初のうちはゆっくり、距離も短くて構いません。できるだけ毎日身体を動かすようにしましょう。一般的に言われているのは、「3日連続で休まない」こと。せっかく積んだトレーニングがリセットされてしまうので、まずは週3日以上のトレーニングを習慣化させてみてください。

ランニングを習慣化させるポイントは、走る場所を工夫する(同じ場所を走らない)、練習日誌をつけるなどさまざま。

フィットネストレーナーとして活躍する鳥光健仁さんによると、まずは「1か月3回(10日間に1回)のトレーニングを継続させる」ことがポイントだそう。

第1ステップ

「1か月3回(10日間に1回)走る」を3か月続ける

※曜日・時間は自由

第2ステップ

「1か月4回(7日間に1回)走る」を4か月続ける

※曜日・時間は自由

第3ステップ

「1か月4回(7日間に1回)走る」を3か月続ける

曜日・時間のどちらか固定

第4ステップ

1か月4~8回(7日間に1~2回)を3か月続ける

曜日・時間のどちらか固定

第1~第4ステップまで順番に行なうことで、自分自身のペースで継続的にトレーニングするという流れ(土台)を作ります。

音楽を聴きながら走るのもひとつの方法ですが、周囲の音が聞こえづらくなるので、交通量が多い道路では控えるようにしてください。

まずは長く走る脚力を身につける

そのほかに気を付けたいのがトレーニングの強度。軽すぎてはトレーニングの効果が薄くなり、強すぎるとケガにつながる恐れがあります。最初のうちはゆっくりペースでいいので、長い距離を走れるような“脚作り”を徹底しましょう。

10km、20kmと余裕を持って走れるようになったら、そこから本格的なトレーニングに移行することをおすすめします。

<Text:松永貴允/Photo:Image by AI素材.com>

- 「LSD(ロングスローディスタンス)」の効果とは。ゆっくり長く走るトレーニング方法

- 夏こそチャレンジしたい、トレイルランニングのすすめ

- 夏のマラソン練習は「陸上トラック」でインターバル走、ペース走が効果的

2023年5月24日のニュース

-

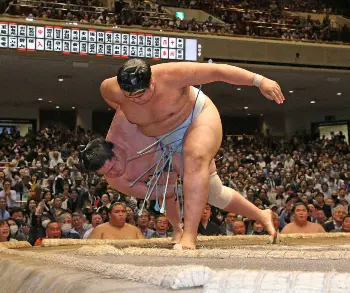

剣翔が勝ち越し 好調の要因は“ケガの功名”優勝戦線浮上へ「悪い相撲でも勝つことが第一優先」

[ 2023年5月24日 20:42 ] 相撲

-

ラグビー日本代表初選出の長田智希「やるしかない」 今季リーグワン新人賞の実力で争い勝ち抜く

[ 2023年5月24日 20:15 ] ラグビー

-

十両・豪ノ山が“令和の怪物”落合の全勝止めた!10勝目を挙げ首位タイに「結果は付いてくる」

[ 2023年5月24日 20:06 ] 相撲

-

元幕内・大翔丸が8年ぶりの幕下優勝に王手「あと一番、自分の相撲を」幕下の全勝は木竜皇と2人に

[ 2023年5月24日 19:44 ] 相撲

-

蝉川泰果 アマ時代のリベンジへ「まず予選通過することを目標に」 25日開幕ミズノ・オープン

[ 2023年5月24日 19:35 ] ゴルフ

-

朝乃山 明生を突き落とし10勝目 照ノ富士とマッチレース続く 12日目は再入幕力士異例の中入り後半戦

[ 2023年5月24日 19:14 ] 相撲

-

今季国内ツアー初参戦の小平智 全英切符獲得へ「4位以内とは言わず優勝して決めたい」

[ 2023年5月24日 18:45 ] ゴルフ

-

山下美夢有は2週連続Vへ「風」がポイント「しっかりマネジメントしたい」

[ 2023年5月24日 18:09 ] ゴルフ

-

照ノ富士、朝乃山が1敗守り首位並走 2敗霧馬山は大関獲り“王手” 明生、北青鵬は3敗後退

[ 2023年5月24日 17:52 ] 相撲

-

霧馬山 三役で直近3場所32勝目 大関獲り“王手” 初顔合わせの平戸海を下し2敗死守

[ 2023年5月24日 17:31 ] 相撲

-

プロサーファー・小川直久さん がんで死去、51歳 20年大腸がん発覚も寛解、パリ五輪出場目指す中

[ 2023年5月24日 17:24 ] サーフィン

-

前年覇者の小祝さくらは3位以上で生涯獲得賞金5億円突破!「髪のアイロン、体重計が欲しい」

[ 2023年5月24日 17:09 ] ゴルフ

-

超人”川副が幕下筆頭で勝ち越し!左足骨折しながらも念願の新十両昇進確実に「まだまだ上がある」

[ 2023年5月24日 16:57 ] 相撲

-

1敗朝乃山 2敗の明生を破り幕内通算200勝 2桁10勝で首位守り「また明日から」

[ 2023年5月24日 16:56 ] 相撲

-

藤井氏「レベルが上がるほどいいパフォーマンス」新人の長田&木田を高評価 ラグビー日本代表発表

[ 2023年5月24日 14:48 ] ラグビー

-

元十両・朝乃若が現役最重量252キロの出羽ノ城に猫だましの奇襲「翻弄してやろうかな」すそ払いで勝利

[ 2023年5月24日 14:36 ] 相撲

-

原英莉花 腰のヘルニア摘出手術受け、成功を報告 「手術選択は正直怖かった」「1日でも早い復帰を」

[ 2023年5月24日 14:05 ] ゴルフ

-

八村塁 レイカーズとの再契約を求めリツイート殺到「ruiが最優先だ!」「来季も会おう」

[ 2023年5月24日 13:45 ] バスケット

-

甘党ダイエッターの救世主…!砂糖ゼロ・糖類ゼロなのに美味しいアイスZERO「香る焙煎抹茶」2023年5月29日発売!

[ 2023年5月24日 12:00 ] MELOS

-

カフェインは筋トレ効果を高めるのか。1日の摂取量と中毒症状を防ぐ飲み方、コーヒー豆知識[管理栄養士監修]

[ 2023年5月24日 12:00 ] MELOS

-

マラソントレーニングの種類と練習方法。ランニング初心者は「3日連続で休まない」

[ 2023年5月24日 12:00 ] MELOS

-

セルティクスが4戦目でヒートに初勝利 テータムが34得点 東西両地区の同時スイープはならず

[ 2023年5月24日 12:00 ] バスケット

-

ラグビー日本代表合宿参加メンバー一覧…ノンキャップ組は長田&木田ら11人、常連組は稲垣、リーチら

[ 2023年5月24日 10:54 ] ラグビー

-

ラグビー日本代表合宿参加メンバー46人発表 W杯代表33人への争い ジョセフHC「より強固な絆を」

[ 2023年5月24日 10:17 ] ラグビー

-

八村が今季全日程終え会見「この3カ月はとてもクレイジー」レーカーズ移籍は「賭けだった」

[ 2023年5月24日 09:53 ] バスケット

-

「不二子感ハンパね~」ダンシーあずさ ナイトツーリング姿披露に「美人ライダー」「神かっこいい」

[ 2023年5月24日 08:13 ] スポーツ

-

ジェームズの去就は微妙 引退も選択肢のひとつ 制限付FAの八村は引き留め対象

[ 2023年5月24日 08:08 ] バスケット

-

伊藤美誠 “冬の女王”高木美帆との初めての会話で気分晴れた エール胸に世界卓球で打倒中国へ

[ 2023年5月24日 07:00 ] 卓球

-

深田トップ通過 風雨と低温なんの 日本社会人ゴルフ選手権

[ 2023年5月24日 05:10 ] ゴルフ

-

高安11日目から出場 終盤戦から出場するケースはまれ

[ 2023年5月24日 05:10 ] 相撲

-

大の里勝ち越し 物言いがつく際どい内容に反省も

[ 2023年5月24日 05:10 ] 相撲

-

霧馬山勝ち越し 流れるような連続技 大関昇進の条件に接近

[ 2023年5月24日 05:10 ] 相撲

-

落合、十両ただ一人の10戦全勝 土俵際でこらえ逆転の右突き落とし

[ 2023年5月24日 05:10 ] 相撲

-

【二所ノ関親方 真眼】余裕さえ感じる北青鵬の土俵際の残し方

[ 2023年5月24日 05:10 ] 相撲

-

北青鵬 逆転で2敗死守 絶体絶命の態勢から逆転右上手投げ「全然残せた」

[ 2023年5月24日 05:10 ] 相撲

-

渡辺一平 欧州GPから帰国 「もっと強くなれると実感できた」

[ 2023年5月24日 05:10 ] 水泳

-

戸上は世界2位に完敗 レシーブミス相次ぎ「何もできずに終わった」

[ 2023年5月24日 05:10 ] 卓球

-

早田ひな順当に3回戦進出 張本智とのダブルスは8強入り

[ 2023年5月24日 05:10 ] 卓球

-

eスポーツ 五輪での採用を見据えて政府が支援 選手強化を後押し

[ 2023年5月24日 05:10 ] スポーツ一般

-

八村終戦、レイカーズ4連敗 「この悔しさを次につなげたい」

[ 2023年5月24日 05:10 ] バスケット

-

大黒柱レブロン引退検討 「個人的な今後については考えることがたくさんある」

[ 2023年5月24日 05:10 ] バスケット