【悼む】唐十郎さん死去 ゴールデン街を舞台に包丁持って走り回った男が、我が子の舞台にとめどない涙

Photo By 共同

この男を語るとき、どう表現すれば的確なのかと戸惑う。いわば「現代演劇のカリスマ」である。50年近く前から今に至るまで若者たちに多大の影響を与えてきた。「俺の方こそ正当な歌舞伎役者」とうそぶいたり、どこか不気味さ漂うところから「現代の怪人」とも呼ばれた。

自他ともに認めて昔から呼ばれ続けてきたのは、今ではタブーの表現ながら「現代の河原乞食」。紅(あか)テントを引っ下げて都内のあちこちや海外にまで出没した。露骨に政治的な言動を口にすることは控えていたが「反抗心」「反権力」「異端」「エネルギー」といった要素は、1968年に新宿・花園神社を追われ、翌年、新宿中央公園で紅テントが警察機動隊の襲撃を受けたあたりから培われたものだろう。

唐十郎、李礼仙(故・麗仙)、四谷シモン、麿赤児、不破万作、大久保鷹、十貫寺梅軒の7人衆が常に型破りな怪異な演技で観客を興奮のるつぼに巻き込み、のちに根津甚八、小林薫らスターを輩出した。

1960年代後半から停滞し保守化した新劇に対して「アングラ・小劇場演劇」は群雄割拠した。寺山修司、鈴木忠志、佐藤信らきら星のような才能が競う中で唐は常に時代の寵児と呼ぶにふさわしかった。「戦後演劇は唐以前と唐以後に分けられる」とまで称された唐の演劇論集「特権的肉体論」は演劇を目指す若者たちのバイブルとなった。

唐が生まれ育ったのは東京・下町の旧万年町(現在の上野)。ここで唐独特のロマンチシズムと怪奇性と猥雑さを育んだ。「私の母親はとうに死んだ」と書いた下谷万年町を訪ね歩いてルポをつづったことがあるが、旧実家を訪ねたら唐の実母はちゃんと現存していて話が聞けた。作家とは勝手に親ですら殺してしまうものらしい。

唐の不可思議さは数々あれども、まずはその目。こちらときちんと向かい合って、こちらの目を見て話しているのだけれども、終始私を見ている目ではない。私はさながら透明人間になったかのように私を透かして、私の後ろのもっとはるか遠いところを見ている。不思議な目だ。そんな人は後にも先にも唐しか経験がない。

2012年春、自宅の玄関先で転倒して脳挫傷となり、その後はずっとその後遺症に悩まされ、最期まで脊柱管狭窄(きょうさく)症の痛みに悩まされ続けてきた。だが、怪我をする以前までの唐の肉体の強さは誰にも負けないものがあった。若い頃はケンカ早いことでも有名で、夜な夜な飲みに行った新宿ゴールデン街に行くと「ゆうべは唐さんが出刃を手にここの路地を走り回っていた」なんて物騒な話を聞いた。普通は自分の血を見ると戦意を喪失するものだが、唐は逆。血を流すと一層強くなった。

こんな男とケンカはしたくないなと心底思ったものだが、あるとき、故菅原文太と私の3人でゴールデン街に飲みに行ったとき、1人の若い男に唐がケンカを売られたことがあった。つかみ合いになり2階の階段を転げ落ちるように外へ飛び出したとき、間に割って入ったのが文太さん。そのときの文太さんの格好が白のトレンチコートのエリを立て袖を通さずに肩に掛けた姿。さながら東映のやくざ映画を見ているようだった。

だが、ケンカをするほどの体力こそ人並み以上にあったが、実際は気の小さい普通の男ではなかったのか。あるとき新宿で二人で飲み歩いているときに、歌舞伎町の路上で個人タクシーの運転手さんが、暴力団風の男3人に取り囲まれて殴る蹴るの暴行を受けているところに遭遇したことがある。すかさず私は「唐さん、助けに行こうよ」と声をかけた。実は日ごろの彼のケンカ強さを見聞きしていたからその強さと気風(きっぷ)に期待して私は高みの見物を決め込もうとタカをくくっていたのだ。そしたら意外なこと?に唐は「嫌だよ、怖いよ」と後ずさりして私の袖を引いたのだった。当然ながらその運転手さんは殴られっぱなしになってしまった。

それ以来、唐は私のことを“ケンカの強い男”だと勝手に誤解してくれたから笑ってしまう。

2018年5月、唐と深い縁のある新宿・花園神社境内の紅テント、唐組公演で自作「吸血姫」が47年ぶりに再演された。元ブリキの自発団のヒロイン女優だった銀粉蝶を初の客演に迎え、唐の2度目の妻との間に生まれた長女大鶴美仁音と次男大鶴佐助がテント初共演の形でその存在を強くアピールした。

作品は唐初期の作品らしく堂々と力強いものだった。映画「愛染かつら」のヒロイン高石かつえや旧満州(現中国東北部)時代に暗躍した川島芳子、日本の義父川島浪速らが大正時代の関東大震災の後遺症を引きずっているという、いわば相変わらず分かりづらい内容ながら、唐初期の作品独特の他人の解釈をはねつけるような力強い言葉、独特のレトリック、論理を超越した観客を引き込む力業には知性と狂性の迷路に引きずり込んでいく腕力がみなぎっている。独特の唐マジックとロマンチシズムだ。

唐はその初日にテント後方の椅子に座って観劇して、あふれる涙を拭おうともせずにじっと見入っていた。目からどんどん涙があふれ出ている。作品に対する思い入れはもちろんのこと、無茶で元気だったあの頃のこと、、前妻李礼仙(故麗仙)と離婚して再婚した2人のわが子たちが今、眼前で頼もしい成長の証として立派に舞台を務めている、などなどに深い感慨と感傷が込み上げて、走馬燈のように頭の中をかけ巡ったのではないだろうか。

ふと昔、唐が幼い二人の子を自転車の前後に乗せて、遠く後楽園まで走って遊園地で遊ばせた話を聞いたことを思い出した。「自転車を走らせながら、あれっ、この風景、前にもやったよなと一人ごとを言ってて自分で笑っちゃったよ」。李との一子、大鶴義丹を幼いころ自転車に乗せて後楽園まで行ったことを思い出していたのだ。

唐にはことあるごとに、よく原稿の執筆を依頼した。はい、と言って渡された原稿は昔、原稿用紙ではなくて新聞に挟み込まれた広告のチラシの裏の白い部分に小さい字でびっしり書き込まれたものだった。あんな人はほかに誰もいない。

忘れられない連載の一つがある。紅テント公演「ベンガルの虎」を海外のバングラデシュで行った1973年のこと。帰国した唐にすぐさま原稿を依頼、タイトルは?と聞くとすかさず「風にテント、胸には拳銃」と答えた。なんとカッコいい題名ではないか。今でも鮮明に覚えている。

よく一緒に酒を飲んだ。飲むとお互い長っ尻で、最長は連続25時間一緒に飲み続けて最後は町の銭湯のタイルの上で2人とも裸でぶっ倒れたことがある。今では懐かしい思い出だ。合掌。

(スポニチOB、演劇評論家・木村 隆)

=敬称略=

2024年5月6日のニュース

-

布袋寅泰 尚弥の勝利を祝福「おめでとう!参加できて本当に光栄です」 入場曲を魂の生演奏

[ 2024年5月6日 23:35 ] 芸能

-

三原じゅん子氏 尚弥vsネリの観戦ファッションが話題「先生、キマってます」「姐さんと呼ばせて」

[ 2024年5月6日 23:35 ] 芸能

-

上田晋也「僕言いましたよね!?」とドヤ顔 尚弥VSネリに大興奮「世界中のファンが満足する試合だった」

[ 2024年5月6日 23:03 ] 芸能

-

中川翔子 尚弥vsネリを現地生観戦「叫びすぎて心臓が痛かった!」 実況中継さながらに連続ポスト

[ 2024年5月6日 22:51 ] 芸能

-

中居正広 ジェシーに渡したお小遣いの金額にスタジオ衝撃「現金でやったろ?」

[ 2024年5月6日 22:50 ] 芸能

-

野々村友紀子氏 妻のダイエット宣言に夫の模範解答は?「トラップといえばトラップなんですけど」

[ 2024年5月6日 22:36 ] 芸能

-

野々村友紀子氏 簡単と誤解されがちな料理について熱弁「みじん切りせなあかんし、玉子もボウルを…」

[ 2024年5月6日 22:34 ] 芸能

-

“ベイ党”鬼越トマホーク金ちゃん 劇的勝利に「筒香を知らなかったオズワルド伊藤が泣いてます!」

[ 2024年5月6日 22:30 ] 芸能

-

森香澄 蛙化現象への満点回答にスタジオ大絶賛!「目からウロコ」

[ 2024年5月6日 22:19 ] 芸能

-

ヒロミの金銭感覚に出演者衝撃 みちょぱ「物価上がってるの知らないんだ」村重杏奈「何年前の話?」

[ 2024年5月6日 22:18 ] 芸能

-

野々村友紀子氏 結婚式の日に戻れる年1回のプレゼント「こんな気持ちで結婚式を…ってリセットに」

[ 2024年5月6日 22:01 ] 芸能

-

研ナオコ 志村けんさんの後継ぐ「天才」と思う芸人明かす「この先心配はなくなったな」

[ 2024年5月6日 21:57 ] 芸能

-

月9「366日」主題歌コラボ 第5話はINI・藤牧京介 ファン歓喜「感無量」「エモい」「おめでとう」

[ 2024年5月6日 21:55 ] 芸能

-

野々村友紀子氏 愛娘2人の芸能活動解禁 娘への助言に上田晋也ツッコミ「いいんだよ!そんなこと」

[ 2024年5月6日 21:35 ] 芸能

-

中居正広 出演者のご褒美「ギャラ倍」も…MC陣3人には「倍にしても届かないけどね」 予想ギャラは?

[ 2024年5月6日 21:28 ] 芸能

-

高嶋政宏 亡き父・忠夫さんが戦時中に植え付けられた“習性”「とにかく食え食え食え食えって」

[ 2024年5月6日 21:16 ] 芸能

-

仲里依紗 親子3人GW沖縄旅行を報告「家族3人がおやすみ」に充実感「本当に旅できてよかった」

[ 2024年5月6日 21:10 ] 芸能

-

東野幸治 豪華メンバーでゴルフも…最年少だった大物タレントが遅刻に「おかしいねん!なめとんねん!」

[ 2024年5月6日 21:10 ] 芸能

-

「セーラームーン」作画監督 妻が救急車で搬送され入院「動かさない方が良いという医師の判断」

[ 2024年5月6日 21:03 ] 芸能

-

布袋寅泰 尚弥―ネリのビッグマッチにサプライズ登場 2年ぶり入場曲披露にドーム沸く

[ 2024年5月6日 20:54 ] 芸能

-

豪華競演!ラウンドガール4人の正体は?“美しすぎる”2人に“菜々緒2世”“令和最高ヘルシーボディ”も

[ 2024年5月6日 20:49 ] 芸能

-

高嶋政宏 祖先は郷土料理の考案者?「ことあるごとに父が何度も話していた」 その真実とは

[ 2024年5月6日 20:41 ] 芸能

-

岡田奈々 5か月ぶりX更新 黒髪自撮りで「生配信します ! 遊びにきてね ! 」

[ 2024年5月6日 20:38 ] 芸能

-

キム・ヨナ、花のように美しいグラビアを公開…透明感あふれる美肌をアピール

[ 2024年5月6日 20:30 ] 芸能

-

イ・ジョンソク、たくましい腕に高級ウォッチが光る…存在感抜群のグラビアが話題

[ 2024年5月6日 20:30 ] 芸能

-

ラウンドガール“2トップ”雪平莉左&新唯が東京Dを魅了「ベッピンすぎる」「これはやばい」の声

[ 2024年5月6日 20:25 ] 芸能

-

劇場版ウマ娘「最強の映画になった」 完成披露プレミアにジャンポケも登場

[ 2024年5月6日 20:21 ] 芸能

-

高嶋ちさ子 音楽の才授けてくれた祖父の日常明かす「お坊ちゃまだったらしい。定職に就かずに…」

[ 2024年5月6日 20:07 ] 芸能

-

千秋 母の凄すぎエピソード披露「成瀬はまるで母だ」英検1級の女の子第1号&クイズ番組で優勝

[ 2024年5月6日 20:04 ] 芸能

-

IVE レイ、給料に満足?東京ドーム公演や自分へのご褒美についても語る(動画あり)

[ 2024年5月6日 20:00 ] 芸能

-

「ヒョシムの独立奮闘記」元AFTERSCHOOL ユイ“ドラマが愛されていることを実感した”【ネタバレあり】

[ 2024年5月6日 20:00 ] 芸能

-

すとぷり事務所STPR所属AMPTAKxCOLORSが歌い手グループ史上最速での日本武道館ライブ決定

[ 2024年5月6日 20:00 ] PR

-

ウド鈴木 父の反対を押し切り芸能界へ「相当びっくりしてた」

[ 2024年5月6日 19:57 ] 芸能

-

すとぷりTBS新番組「全力挑戦!すとぷりnoりみっと-苺学園放送部-」主題歌公開

[ 2024年5月6日 19:56 ] 芸能

-

Hey! Say! JUMPの八乙女光がセレモニアルピッチに登場、ワンバン投球「悔しいです」

[ 2024年5月6日 19:44 ] 芸能

-

川島海荷 GW最終日は親友・志田未来とピクニック「手作り感満載」おにぎりなど持ち寄り「最高に楽しい」

[ 2024年5月6日 19:44 ] 芸能

-

橋本環奈 「千と千尋」舞台休演で体調を心配する声に反応「クマは元々。二重がおかしいのは…」

[ 2024年5月6日 19:40 ] 芸能

-

小柳ルミ子「車も運転も大好き」 自身初の右ハンドル車も慣れた運転姿に「素敵」「素晴らしい」の声

[ 2024年5月6日 19:37 ] 芸能

-

GENERATIONS 7人ラストパフォで円陣&肩を組む姿にネット号泣「ズルすぎる」「涙止まらない」

[ 2024年5月6日 19:33 ] 芸能

-

Big Planet Madeの新人ガールズグループBADVILLAIN、パフォーマンスビデオ公開

[ 2024年5月6日 19:30 ] 芸能

-

PENTAGON キノ、完全体での活動計画を明かす「簡単ではないが話し合いを続けている」

[ 2024年5月6日 19:30 ] 芸能

-

チャン・グンソク&SUPER JUNIOR ヒチョル、婚期に衝撃!?「早く結婚すれば100%離婚」

[ 2024年5月6日 19:30 ] 芸能

-

これぞ“菜々緒2世”!長身ラウンドガールは2代目シントトロイデンガールズ 「美しすぎるだろ」の声

[ 2024年5月6日 19:20 ] 芸能

-

上沼恵美子「修理費に3600万円!」 二度と行きたくないと思うほどのハワイでの苦い思い出明かす

[ 2024年5月6日 19:08 ] 芸能

-

GENERATIONS 7人笑顔のラストパフォ 卒業発表のメンディー「みなさんの思いを乗せて」

[ 2024年5月6日 19:07 ] 芸能

-

マ・ドンソク&キム・ムヨルら出演の映画「犯罪都市4」が観客動員数800万人を突破!公開から13日で快挙

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

H․O․T․ トニー・アン、親友SECHSKIES キム・ジェドクと約15年続いた同居を解消?一人暮らしに注目

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

キム・ジウォン「涙の女王」で大ブレイク!「相続者たち」など過去のヒット作に再注目

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

NewJeans ダニエル、モノクロのグラビアで見せた魅惑的な眼差し

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

IVE イソ、21歳年上のジェジュンをおじさん呼び!?SMでの意外なエピソードも告白(動画あり)

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

LOVELYZ ミジュ、恋人ソン・ボムグンのSNS写真に反応…投稿が話題

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

SE7EN&イ・ダヘ、結婚1周年を祝福!知人たちとのパーティーの写真を公開

[ 2024年5月6日 19:00 ] 芸能

-

新星現る!“令和最高のヘルシーボディ”が話題「めちゃくちゃ美人」ボクシング4大世界戦でラウンドガール

[ 2024年5月6日 18:58 ] 芸能

-

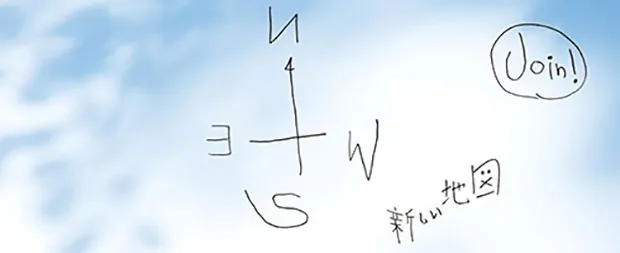

Number_i デビュー曲「GOAT」MV再生数5000万回突破でネット歓喜 X世界トレンド1位に

[ 2024年5月6日 18:55 ] 芸能

-

元ザブングル松尾陽介さん 芸人引退の理由明かす「芸人さんも叩かれる。ああいうのが苦手になっちゃって」

[ 2024年5月6日 18:49 ] 芸能

-

鈴木仁 デビュー決めたオーディションは「緊張」も「舞台に立つということに必死だった」

[ 2024年5月6日 18:48 ] 芸能

-

藤本美貴 地味に嫌な“名もなき家事”明かす 「誰でもできるのに絶対やらない」「見てみないふりする」

[ 2024年5月6日 18:40 ] 芸能

-

アミューズ初のボーイズオーディション 東京都の20歳・黄兆銘さんがグランプリ 8000人の頂点

[ 2024年5月6日 18:37 ] 芸能

-

ソン・ジュンギ、特別出演した「涙の女王」の秘話を明かす…キム・ジウォンを絶賛“オーラがすごかった”

[ 2024年5月6日 18:30 ] 芸能

-

「涙の女王」キム・スヒョンの涙シーンは合計40回!視聴者が選ぶTOP3を公開

[ 2024年5月6日 18:30 ] 芸能

-

SHIHOの娘サランちゃん、抜群のスタイルで美脚を披露…モデルオーディションに参加?

[ 2024年5月6日 18:30 ] 芸能

-

YOUNG POSSE、収録曲「ROTY」MV公開…幼少期のキュートな写真&動画にも注目

[ 2024年5月6日 18:30 ] 芸能

-

吉村崇 夫の誕生日で5日間休むみちょぱに「日本全体が休みの日じゃない。昭和だったらぶん殴られてる」

[ 2024年5月6日 18:30 ] 芸能

-

“美しすぎるラウンドガール”新唯 東京Dで大観衆魅了 「顔面強すぎ」「美人すぎる」の声

[ 2024年5月6日 18:22 ] 芸能

-

マツコ・デラックス 電話の問い合わせにイライラ 「ネットを見てても説明がわからない」

[ 2024年5月6日 18:15 ] 芸能

-

清春 体調不良で横浜で予定のライブを中止に「ご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び」

[ 2024年5月6日 18:05 ] 芸能

-

亜希 ともにプロ入り目指す2人の息子の関係性に言及「ちょっと違う野球の捉え方」「縦社会な感じはない」

[ 2024年5月6日 18:00 ] 芸能

-

キム・ソクフン、環境問題への持論を語る「政治や経済よりも大切なこと」

[ 2024年5月6日 18:00 ] 芸能

-

Fly To The Sky ブライアン、趣味全開のグラビア公開!300坪の自宅に言及「故郷のような仕上がりに」

[ 2024年5月6日 18:00 ] 芸能

-

VIVIZ、デビュー後初のワールドツアー…開催都市と日程を発表

[ 2024年5月6日 18:00 ] 芸能

-

BOYNEXTDOOR、日本デビュー控え意気込み語る「いつか東京ドームに立ちたい」

[ 2024年5月6日 18:00 ] 芸能

-

東大卒芸人 芸人のドラマ出演に異議“大根と話題の芸人、ほぼM-1ファイナリスト…コント師を選んで”

[ 2024年5月6日 17:57 ] 芸能

-

山本昌氏 先発投手がゆえにくらった衝撃の罰金額明かす「星野監督のときバント1回失敗すると…」

[ 2024年5月6日 17:45 ] 芸能

-

斎藤佑樹氏 大谷翔平の“つまった”1発目に衝撃「ピッチャーはすごく嫌なんじゃないかな」

[ 2024年5月6日 17:39 ] 芸能

-

8TURN、日本デビュー日に密着!単独ライブの舞台裏に潜入!日本ファンとサイン会で交流 ― Vol.4

[ 2024年5月6日 17:30 ] 芸能

-

ASTRO チャウヌ「ユ・クイズ ON THE BLOCK」予告映像に登場…悩みや弟の近況を明かす

[ 2024年5月6日 17:30 ] 芸能

-

Girl's Day ヘリ、優雅な雰囲気の近況ショットを公開

[ 2024年5月6日 17:30 ] 芸能

-

HYBEとADOR ミン・ヒジン代表の対立から突然の訃報まで「Kstyle 4月の記事ランキングTOP5」を発表

[ 2024年5月6日 17:30 ] 芸能

-

イ・ジュニョン、スタントマンを使わない理由を語る「自分でやってこそ視聴者が没頭できる」

[ 2024年5月6日 17:30 ] 芸能

-

SEVENTEEN、タイトル曲「MAESTRO」パフォーマンスMVを公開

[ 2024年5月6日 17:30 ] 芸能

-

人気ユーチューバー 入校式だけで辞めた教習所に再入校も…適正テストでEに「運転しちゃいけなさそう」

[ 2024年5月6日 17:18 ] 芸能

-

亜希 2人の息子のカラオケの締めは、なんと元夫の登場曲、鶴瓶「野球部はみんなトンボで締めますから」

[ 2024年5月6日 17:15 ] 芸能

-

“大谷翔平に2回おごった男” 日本ハム時代の大谷との食事で「今でも大事にとっている」ものは…

[ 2024年5月6日 17:10 ] 芸能

-

ラ・ミラン、無名時代の苦労を語る「赤ちゃんをおぶってオーディションを受けた」

[ 2024年5月6日 17:00 ] 芸能

-

「予期せぬ相続者」出演イ・ジェウク、濃いチーク&そばかすメイクを披露!新鮮な魅力に注目

[ 2024年5月6日 17:00 ] 芸能

-

BLACKPINK ロゼ&ジェニー、ニューヨークで余暇を満喫!?可愛すぎる2ショット

[ 2024年5月6日 17:00 ] 芸能

-

「ピラミッドゲーム」チャン・ダア、妹のIVE ウォニョンに言及“最初は隠してデビューしたかった”

[ 2024年5月6日 17:00 ] 芸能

-

クォン・ナラ、グラビアでミステリアスな美貌を披露…アイドル時代の苦悩についても語る

[ 2024年5月6日 17:00 ] 芸能

-

“美しすぎるラウンドガール”雪平莉左 尚弥vsネリで“降臨”予告「勝利の女神!」「最高です!」の声

[ 2024年5月6日 17:00 ] 芸能

-

43歳・Salyuが第1子出産を報告!「歌にどんな力を与えてくれるのか、楽しみでなりません」

[ 2024年5月6日 16:55 ] 芸能

-

WEST.濱田崇裕「恋する乙女みたい」大先輩の粋な計らいに感激「こんな人生だとは思っていなかった」

[ 2024年5月6日 16:31 ] 芸能

-

「涙の女王」キム・スヒョン&キム・ジウォン、新婚旅行での未公開キスシーンをついに公開!

[ 2024年5月6日 16:30 ] 芸能

-

IZ*ONE出身クォン・ウンビ、音楽フェス「WATERBOMB」のギャラに言及!?番組での発言に注目

[ 2024年5月6日 16:30 ] 芸能

-

n.SSign、K-POPマガジン「ITTABOOK」のカバーに!魅惑的なビジュアルを披露

[ 2024年5月6日 16:30 ] 芸能

-

「ヒーローではないけれど」チャン・ギヨン&チョン・ウヒ、お互いを救う運命が始まる【ネタバレあり】

[ 2024年5月6日 16:30 ] 芸能

-

映画「大都市の愛し方」ノ・サンヒョン、隠しきれぬ筋肉美…グラビアでレトロファッション披露

[ 2024年5月6日 16:30 ] 芸能

-

Stray Kids、ニューシングル「Lose My Breath(Feat․ Charlie Puth)」MV予告映像第2弾を公開

[ 2024年5月6日 16:30 ] 芸能

-

何とかならないものか…ついつい出るぼやき

[ 2024年5月6日 16:26 ] 芸能

-

亜希 気遣う笑福亭鶴瓶に「元嫁」と呼んでくれとリクエスト「いまだに知名度がないんです」

[ 2024年5月6日 16:12 ] 芸能

-

AKB48岩立沙穂 64枚目シングル選抜漏れに「どんな気持ちで活動を続けたらいいんだろう」

[ 2024年5月6日 16:12 ] 芸能

-

東国原英夫氏 富士山撮影スポットの黒幕設置に私見「黒幕?何か違う対策はないのかなって」

[ 2024年5月6日 16:10 ] 芸能

-

“大魔神”佐々木主浩氏 リリーフの給料事情ぶっちゃけ「タイトル獲っても意味ないって言われて…」

[ 2024年5月6日 16:07 ] 芸能

-

人気タレントが韓国風メークで激変! ファンから反響「メークで変わりまくる」「結婚してるんだよなぁ」

[ 2024年5月6日 16:04 ] 芸能

-

TREASURE、2度目のアジアツアーがマニラで開幕!多彩なセットリストで現地ファンを魅了

[ 2024年5月6日 16:00 ] 芸能

-

イム・ヨンウン、新曲「warmth」MV公開…初の短編映画にも挑戦

[ 2024年5月6日 16:00 ] 芸能

-

SUPER JUNIOR ヒチョル、元メンバーのハンギョンと再会ショット!変わらぬ友情が話題に

[ 2024年5月6日 16:00 ] 芸能

-

マ・ドンソク、激変に驚き!?4歳から現在まで…過去写真を大公開

[ 2024年5月6日 16:00 ] 芸能

-

【PHOTO】マ・ドンソクからキム・ムヨルまで、映画「犯罪都市4」舞台挨拶に出席

[ 2024年5月6日 16:00 ] 芸能

-

ダイアン“コンビ最大のケンカ”エピソード語る 広瀬すず助言に納得!?「確かに」

[ 2024年5月6日 15:58 ] 芸能

-

ウエストランド井口 幼少期の写真が「めちゃくちゃかわいい!」 41歳の誕生日を自ら報告

[ 2024年5月6日 15:50 ] 芸能

-

人気ロシア人ユーチューバー 永住権取得を報告 1万件以上拡散され祝福の声「岡山県民として誇り」

[ 2024年5月6日 15:49 ] 芸能

-

富栄ドラム 子供の頃は「WWEスーパースターになりたかった」 力士になった理由は親方の言葉

[ 2024年5月6日 15:39 ] 芸能

-

WEST.濱田崇裕、驚きの体質明かす 木村拓哉も思わず「え、うそでしょ?何してんの」

[ 2024年5月6日 15:33 ] 芸能

-

「世子が消えた」ホン・イェジ、EXO スホの正体を知る…今後の展開に期待【ネタバレあり】

[ 2024年5月6日 15:30 ] 芸能

-

キム・ジウォン、純白のウエディングドレス姿も…「涙の女王」ビハインドカットを公開

[ 2024年5月6日 15:30 ] 芸能

-

EXO ディオ、3rdミニアルバム「成長」ティーザー映像とコンセプトフォトを公開

[ 2024年5月6日 15:30 ] 芸能

-

新山千春 娘が好きすぎて“体の一部”を首からぶら下げ生出演! スタジオ騒然 娘は「嫌超えて怖い」

[ 2024年5月6日 15:22 ] 芸能

-

BTSのRM、2ndソロアルバム「Right Place, Wrong Person」のコンセプトフォトを自ら企画

[ 2024年5月6日 15:00 ] 芸能

-

「美女と純情男」コ・ユン、イム・スヒャンを別荘に監禁【ネタバレあり】

[ 2024年5月6日 15:00 ] 芸能

-

ハイヒールリンゴ 大谷妻・真美子さんのファッションセンス&金銭感覚を大絶賛!!「絶妙なライン」

[ 2024年5月6日 14:59 ] 芸能

-

解散したロックバンド元メンバー 長男の発達障がいを告白「この世を去るまでに1人でも多く味方を増やす」

[ 2024年5月6日 14:58 ] 芸能

-

中川翔子 自身が手がけた特別アートが衝撃の値段で販売中 「警備員さんが立ってるそうです!ひい!」

[ 2024年5月6日 14:57 ] 芸能

-

富栄ドラム “1本のドラマで人生が変わった”「VIVANT」福澤監督からの金言とは?

[ 2024年5月6日 14:56 ] 芸能

-

笑福亭鶴瓶 “警察があんた探してる”詐欺に名前が使用され「えぇちょっと待って…」

[ 2024年5月6日 14:52 ] 芸能

-

綾小路きみまろ 芸名の由来は有名コメディアンのセリフ、直談判して「“やるよ。頑張れ”って…」

[ 2024年5月6日 14:47 ] 芸能

-

土田晃之 母が一時心肺停止で緊急搬送 意外な原因受け注意喚起「知っておいた方がいい」

[ 2024年5月6日 14:46 ] 芸能

-

TOMORROW X TOGETHER、3度目のワールドツアーのソウル公演を成功裏に終了「すべての瞬間が幸せだった」

[ 2024年5月6日 14:30 ] 芸能

-

(G)I-DLE ウギ、ファンへ約100万円分の太っ腹なプレゼント…愛情溢れる行動が話題に

[ 2024年5月6日 14:30 ] 芸能

-

綾小路きみまろ “戦友”ビートたけしと下積み時代に交わした会話「“売れなくちゃだめなんだ”って…」

[ 2024年5月6日 14:17 ] 芸能

-

人気2世タレント かくれんぼで大物歌姫スカートの中に…「『隠れる場所あるわよ』って」共演者驚がく

[ 2024年5月6日 14:16 ] 芸能

-

AKB “ポスト柏木”時代の新センターは2カ月前まで研究生の19歳「怖い場所ではあるけど…」

[ 2024年5月6日 14:10 ] 芸能

-

スリムクラブ内間 弟が人気芸人のいとこと結婚したと明かす まさかの親戚になっていた

[ 2024年5月6日 14:02 ] 芸能

-

太田光、コンビを組みたい後輩芸人2人を告白 1人は「器用」もう1人は「1ミリでも田中に…」

[ 2024年5月6日 14:00 ] 芸能

-

イ・スンユン、自由なエネルギーを収めたグラビアが話題…コンサートの実況映画にも熱い反応

[ 2024年5月6日 14:00 ] 芸能

-

夢グループ・保科有里 始球式帰りに遭遇した人気芸人「話するのは二度目ですが何だかすっかり仲良しに」

[ 2024年5月6日 13:40 ] 芸能

-

「千鳥」大悟、後輩芸人憧れのベテランタレントをバッサリ?「そんな芸人この世に1人もおらん」

[ 2024年5月6日 13:38 ] 芸能

-

2世タレント“得したこと”に神田愛花がズバリ「こういう方がいるから…2世って世の中から嫌われる」

[ 2024年5月6日 13:37 ] 芸能

-

イ・ミンホ、富士山を背景に記念ショット!駅のホームで電車待ちも…日本での近況が話題に

[ 2024年5月6日 13:30 ] 芸能

-

“万能エンターテイナー”ヘニ「自分のビジュアルはユニーク…大きな強みだと思う」

[ 2024年5月6日 13:30 ] 芸能

-

TWICE サナ、引き締まった腹筋をチラ見せ…グラビア撮影現場の写真を公開

[ 2024年5月6日 13:30 ] 芸能

-

「高麗契丹戦争」キム・ドンジュン、先輩チェ・スジョンは父のような存在“まるで教科書のような人”

[ 2024年5月6日 13:30 ] 芸能

-

神田愛花 マツダスタジアムで始球式後、サインをもらったのは“旬の選手”ではなく「黄金バッテリー」

[ 2024年5月6日 13:30 ] 芸能

-

のん 改名直後から親しくしていた知人が逝去「『のん』になったばかりの頃から…とても悲しい」

[ 2024年5月6日 13:10 ] 芸能

-

神田愛花 「右肩ボロボロ」で生出演 ゴールデンウイークにある出来事 共演者は歓声「すごーい」

[ 2024年5月6日 13:07 ] 芸能

-

【明日7日の虎に翼】第27話 昭和13年春 思想犯の疑いを掛けられた香淑もとに特高がやってくる

[ 2024年5月6日 13:00 ] 芸能

-

みちょぱ スーパー帰りに路線バスを利用「今日は主婦になろうと思って」

[ 2024年5月6日 12:47 ] 芸能

-

おかもとまりさん 第2子には葛藤も…夫・与儀大介氏「それを言ったら一生子供を望むことなどできない」

[ 2024年5月6日 12:45 ] 芸能

-

デカ盛りレースクイーン・水瀬琴音 ミニスカ“富士山ショット”公開に「美人天使」「コスお似合い」

[ 2024年5月6日 12:35 ] 芸能

-

3児のママ・横澤夏子 GWは「もうぐっちゃぐちゃ」 家族でタコパも一番おいしかったのは…

[ 2024年5月6日 12:35 ] 芸能

-

【PHOTO】TREASURE、海外スケジュールを終えて帰国…個性豊かなファッション

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

IVE ウォニョン、ポジティブな考え方が話題に!「ウォニョン的思考」のミームを作ったファンに感謝

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

BOYNEXTDOOR、7月10日に待望の日本デビュー決定!初の日本オリジナル曲も

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

川島明 今年2月に改名した天津飯大郎の覚悟のなさにダメ出し「カッコつけるなら天津飯大郎(笑)とか」

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

あびる優 離れて暮らす9歳娘の誕生日祝福「引き離されてから1分1秒1日足りとも存在を忘れた事ない」

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

RIIZE、初のファンコンサートで感激の涙も…フィナーレを飾る9月のKSPO DOME公演をサプライズ発表

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

SEVENTEEN ドギョム、生配信中にメンバーを装った過激ファンから電話…迷惑行為が深刻化

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

ZEROBASEONE、3rdミニアルバム「You had me at HELLO」SUNSHOWERバージョンのコンセプトフォト公開

[ 2024年5月6日 12:30 ] 芸能

-

井上芳雄、18歳長男との愛情秘話告白「家族によって生かされてる」 山崎育三郎が感涙「俺が泣いちゃう」

[ 2024年5月6日 12:10 ] 芸能

-

“美しすぎるラウンドガール”新唯 タイトなミニワンピ姿披露に「女神の微笑み」「ムッチャ色っぽい」

[ 2024年5月6日 12:10 ] 芸能

-

元AKB初代じゃんけん王者、焼肉店オーナーになっていた アイドル時代との収入の変化明かす

[ 2024年5月6日 12:05 ] 芸能

-

ASTRO、Billlie ムン・スアと記念ショット…まるで家族のような雰囲気

[ 2024年5月6日 12:00 ] 芸能

-

パク・シネが東京の街中に!近況ショットで抜群の美貌をアピール…日本語でメッセージも

[ 2024年5月6日 12:00 ] 芸能

-

SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」初動売上で新記録…トリプルミリオンセラー目前!

[ 2024年5月6日 12:00 ] 芸能

-

井上芳雄、結婚と同時に父親に 当時の心境「務まるか分からないけど、優しさを返していけたら」

[ 2024年5月6日 11:45 ] 芸能

-

「キセキ」PV出演のピッチャー子役、キャバ嬢に転身していた 久々テレビ出演で波乱万丈の人生明かす

[ 2024年5月6日 11:32 ] 芸能

-

キム・ヒョナ、ニューアルバム「Attitude」への思いを語る“限界にぶつかって壊す過程の繰り返し”

[ 2024年5月6日 11:00 ] 芸能

-

人気セクシー女優 待ち伏せ、尾行、盗撮などの被害明かす「AV女優だーと叫んだり…本当に怖かった」

[ 2024年5月6日 10:50 ] 芸能

-

橋下徹氏 円安に「コロナでしんどかった観光業や飲食業の皆さんがこれで何とか取り戻せるということを…」

[ 2024年5月6日 10:21 ] 芸能

-

風間晋氏 禁止エリアのBBQ、路上駐車、ごみ問題に「地元の人たちにとってみれば、生活の質が…」

[ 2024年5月6日 10:07 ] 芸能

-

ド軍名物女性リポーター「結果的にすごく良いアイデアに」大谷翔平にミニカー贈呈の助言をした経緯は…

[ 2024年5月6日 10:07 ] 芸能

-

「光る君へ」道兼ロスの好演反響 来年40歳・玉置玲央「農業をやりたい」の真意 コロナ禍で仕事観変化

[ 2024年5月6日 10:00 ] 芸能

-

村上佳菜子 大谷の本塁打巡り、出演番組に“注文”「どういう筋肉…そういう角度の映像も見せてほしい」

[ 2024年5月6日 09:50 ] 芸能

-

谷原章介「これから何か書くにしても化学物質みたいなものは…」京都駅の忘れ物“四塩化一黄酸”騒ぎに

[ 2024年5月6日 08:55 ] 芸能

-

橋下徹氏 京都駅の不審物“四塩化一黄酸”騒ぎに「悪気はないんですが、こういう表記があると…」

[ 2024年5月6日 08:45 ] 芸能

-

「虎に翼」なぜ崔さん涙の抗議 兄が連行…ネット心配「心がざわつく」元超新星ユン・ソンモが朝ドラ初出演

[ 2024年5月6日 08:15 ] 芸能

-

「虎に翼」中山先輩、既婚だった…ネット驚きも夫に召集令状「それは泣く」高等試験合格は花岡ら男子のみ

[ 2024年5月6日 08:15 ] 芸能

-

人気レースクイーン・広瀬晏夕 超ミニ・コスチューム姿公開に「まぶしい美しさ」「可愛くてカッコイイ」

[ 2024年5月6日 07:40 ] 芸能

-

えなこ ミニスカ衣装でのダンスショット公開に「めっちゃアイドル」「キレッキレ」「歌番組出て下さい」

[ 2024年5月6日 07:25 ] 芸能

-

藤木直人26年ぶり日曜劇場出演!「アンチヒーロー」にカギ握る刑事部長&堀田真由の父役でサプライズ登場

[ 2024年5月6日 07:00 ] 芸能

-

令和ロマン・高比良くるま 有吉弘行との初対面「死ぬほど怖かった」 理由は1年目に初共演でのひと言

[ 2024年5月6日 07:00 ] 芸能

-

日テレドラマ「花咲舞が黙ってない」P語る(1)「日テレを代表するドラマを」過去作Pの〝イズム〟も継承

[ 2024年5月6日 07:00 ] 芸能

-

北斗晶 長男幼なじみの結婚式のためハワイで孫と再会!「ぐーんと大きくなって驚くことばかり!!」

[ 2024年5月6日 06:30 ] 芸能

-

TBS近藤夏子アナ マレーシア時代の幼少期ショットに「激カワ」「本当に可愛らしい」の声

[ 2024年5月6日 06:30 ] 芸能

-

満島ひかり カメラに向かってピースする幼少期ショット「かつてこどもだったわたしたち」

[ 2024年5月6日 06:30 ] 芸能

-

ダレノガレ明美 家に20個もストックしている意外なもの明かす それでも「すぐなくなる」

[ 2024年5月6日 06:30 ] 芸能

-

渡辺謙 北川悦吏子氏から熱烈オファー「ノックダウンしました」

[ 2024年5月6日 06:00 ] 芸能

-

玉置玲央 大河「光る君へ」憎まれ役好演 ついに”退場” クズ役高評価「実を結んだ」

[ 2024年5月6日 05:10 ] 芸能

-

「EXILE」AKIRA ラグビー元日本代表・五郎丸氏と共演「子供たちにとって意味のある一日」

[ 2024年5月6日 05:10 ] 芸能

-

唐十郎さん、死去 稀代の劇作家が伝説を残して 猥雑、反骨、アングラ劇のような人生に幕が下りた

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

【悼む】唐十郎さん死去 ゴールデン街を舞台に包丁持って走り回った男が、我が子の舞台にとめどない涙

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 紅テント公演「泥人魚」でも唐さん追悼「天国から見てくれている」

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 舞台出演中の長男・大鶴義丹はみとれず…「死の瞬間までも役者の人生教えてくれた」

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

花園神社・片山宮司が追悼 「穏やかな人でした」

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 芥川賞「佐川君からの手紙」誕生のきっかけはスポニチの記事 「パリ人肉事件」が題材

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 話し上手だった母が唐さんの世界観つくった

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 宮沢りえと森田剛の交際きっかけも 華麗な人脈誇った

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 麿赤児「唐との出会いは人生最大の劇的出来事」 佐野四郎「言葉にならない」

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 六平直政「唯一無二の師匠」「日本の演劇の育ての親」

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能

-

唐十郎さん死去 武勇伝…寺山修司劇団と69年に乱闘事件

[ 2024年5月6日 05:00 ] 芸能