【100歳 甲子園球場物語】甲子園とともに“娯楽の王様”だった阪神パーク 今は引き潮で遺構が…

Photo By 提供写真

甲子園球場の完成を受け、阪神電鉄は周辺のリゾート開発を進めた。1929(昭和4)年、甲子園浜に誕生した“初代”阪神パークは「東洋一の遊園地」として大人気となった。甲子園球場と阪神パークは娯楽の王様だった。だが、時代は戦争へと進み、43年に閉鎖。今では3分の1が海に沈み、干潮時には遺構が顔をのぞかせている。 (編集委員・内田 雅也)

谷崎潤一郎が1936(昭和11)年に発表した小説『猫と庄造と二人のをんな』は、猫のリリーを中心に、芦屋に住む庄造と妻・福子、先妻・品子の三角関係が描かれている。

庄造の母・おりんが気が合わない品子と別れさせ、福子と結婚させようと策謀する。福子はその気で、庄造をデートに誘う。

<甲子園の野球だの、海水浴だの、阪神パークだのと、福子に誘われるままに、何処(どこ)へでもふらふらと喰(く)っ着いて行って、呑気(のんき)に遊んでいるうちに、とうとう彼女と妙な仲になってしまった>

この<野球>は中等野球(今の高校野球)である。タイガース創設は35年12月で、小説執筆時はまだ知名度も低かった。甲子園大会は連日、満員となる人気を呼んでいた。

海水浴は香櫨園浜や甲子園浜だろう。さらに阪神パークが当時の人気スポットだったことがわかる。昭和初期のレジャーである。

評論家・虫明亜呂無(むしあけあろむ)は小説『野球が偉大だった時』で<野球は、遊芸がさかんで、料理がうまくて、女性文化が優遇されている土地でないと強くならない>と書いた。自ら『時さえ忘れて』(グラフ社)で明かしている。阪神間文化を描いた谷崎作品に通じている。

さて、この阪神パークは戦後、甲子園球場の東隣にあった甲子園阪神パークではない。甲子園浜の浜辺にあった“初代”である。

昭和天皇の即位を受け、28(昭和3)年、甲子園筋一帯で「御大典記念阪神大博覧会」が催された。この時建てた大汐湯(浴場)と余興館(演芸場)を引き取り、阪神電鉄は翌29年7月7日、「甲子園娯楽場」を開場した。これが前身で、動物園や遊技設備を増強して、32年、「阪神パーク」と改称した。

担当の事業課長だった前田純一は社史『輸送奉仕の五十年』で<アメリカのコニーアイランド式のダイナミックな行き方>と記している。甲子園浜まで通っていた路面電車、阪神甲子園線は夏にはボディーが風通しのいい金網でできた通称「アミ電」が走った。

甲子園球場建設の英断を下した代表取締役・三崎省三が技師長時代の1910(明治43)年、視察旅行先のロンドンから本社に送った手紙で「鳴尾より西の海岸をブリックプール、コニーアイランドにする」と宣言していた。壮大な夢が実現に向かっていた。

「生きた動物園、動く遊園地」がテーマに野球場同様に「東洋一」をうたった。

動物園は当時一般的だったオリに入れて見せる展示形式ではなく、放し飼いにして「動き」を見せた。池の中に猿山を作ったお猿島、坂を登る習性を利用したヤギの峰、南アフリカからペンギンを取り寄せた。ゾウ、ライオン、チンパンジーには芸を教え、サーカス団を編成した。

併設した水族館は巨大水槽を覆う特殊ガラスをベルギーから取り寄せた。現地の海水はイオン濃度が悪く、専用の機帆船「阪神丸」を用意し、紀淡海峡でくんで運んだ。沖縄から熱帯魚を運び、サンゴ礁も再現した。36年には和歌山・太地からゴンドウクジラを生け捕り輸送、最も多い時で8頭がクジラ池を泳いだ。前代未聞の飼育成功となった。

「オコサマは阪神パークがおすき」をキャッチコピーに、家族連れでにぎわった。

ただ、そんな子どもたちに向けた催し物として36年11月に「少国民海軍博覧会」が開かれるなど、時局は戦争へと進んでいった。

海軍が同地に飛行場を建設するため43年4月12日、接収された。前田は<われながら立派なもので、今思い出しても惜しいもんだとシミジミ思う次第である>と無念を記した。

飛行場跡地は戦後、進駐軍のキャンプとなり、浜甲子園団地が建った。堤防が旧パークを横切るように造られたため、3分の1が海に沈むことになった。

いま、引き潮の時に訪ねれば、遺構が顔を出す。展望台の基礎部分、花壇や浴場の跡が見える。「甲子園」に思いをはせた夢の欠片(かけら)たちである。 =文中敬称略=

2024年5月14日のニュース

-

水原一平被告 形式上の無罪主張、次回審理で罪を認める見通し 終始、無表情で無言貫く

[ 2024年5月15日 03:57 ] 野球

-

広島 守護神・栗林が4年連続の2桁10セーブ 1点差の9回を10球で3者凡退に抑える

[ 2024年5月14日 23:06 ] 野球

-

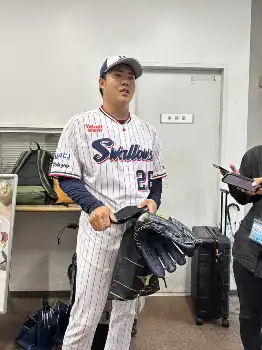

1点差惜敗のヤクルト 主砲・村上の5年ぶりの3番起用も不発 高津監督「本人の気分転換」

[ 2024年5月14日 22:52 ] 野球

-

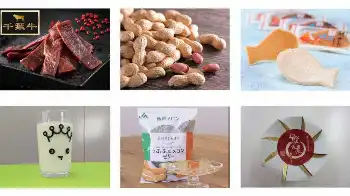

巨人・岸田行倫 富山でグルメ満喫、攻守で活躍「いつもより多めに食べて試合に臨みました(笑)」

[ 2024年5月14日 22:50 ] 野球

-

オリックスに珍事!? 今回は初めて異なる3チームに 全て同スコア「1-4」で敗戦

[ 2024年5月14日 22:47 ] 野球

-

巨人・山崎伊織 岸田に感謝も「大城さんも誠司さんもそれぞれ良さがある」 捕手陣称える

[ 2024年5月14日 22:41 ] 野球

-

ゲン直し!? オリックスは中嶋監督より先に水本ヘッドが取材対応「今はちょっと流れが悪いので」

[ 2024年5月14日 22:26 ] 野球

-

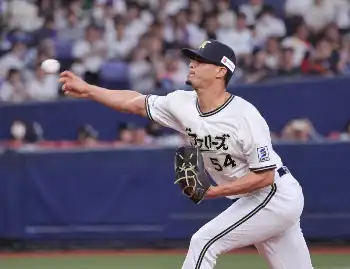

オリ・東が自己ワーストタイの4失点 デビュー8連勝から3連敗「初回がちょっと…」

[ 2024年5月14日 22:14 ] 野球

-

巨人・阿部監督 首位奪回も「あのサインを出したのは僕…流れが変わっちゃって申し訳ない。僕が反省」

[ 2024年5月14日 22:03 ] 野球

-

巨人・阿部監督 試合前に筒香と会話「セ・リーグを盛り上げていこうぜって」「やっぱり雰囲気あるな」

[ 2024年5月14日 21:52 ] 野球

-

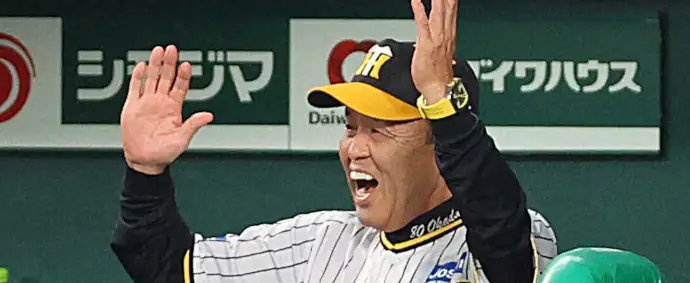

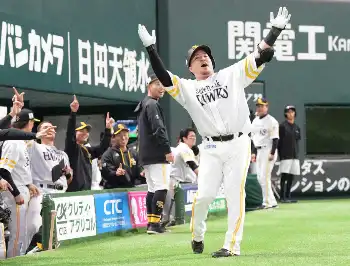

【阪神・岡田監督語録】佐藤輝の痛恨の捕球ミスにガッカリ「あれで終わりよ」

[ 2024年5月14日 21:51 ] 野球

-

阪神 佐藤輝 逆転負けにつながる痛恨失策「あれは取らないといけないと思う。僕のミスです」

[ 2024年5月14日 21:47 ] 野球

-

ヤクルトが広島に1点差競り負け 新オーダー村上3番も床田攻略できず「困ったもんですね」と高津監督

[ 2024年5月14日 21:47 ] 野球

-

巨人・阿部監督 2―1勝利に「点数を守り切る意識が見えた。みんな必死にやってくれました」

[ 2024年5月14日 21:39 ] 野球

-

ロッテ・吉井監督「この2人が対策とってくれました」昨季2戦2敗のオリ東晃平を攻略

[ 2024年5月14日 21:39 ] 野球

-

DeNA筒香、好相性の富山で無安打も2四球「感覚はちょっとずつ、ちょっとずつ良くなってきている」

[ 2024年5月14日 21:35 ] 野球

-

3連敗のオリ・中嶋監督 5回終了後に雨天コールドで「そこまでかい!ってぐらい、悪い流れ」

[ 2024年5月14日 21:34 ] 野球

-

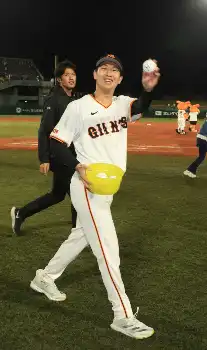

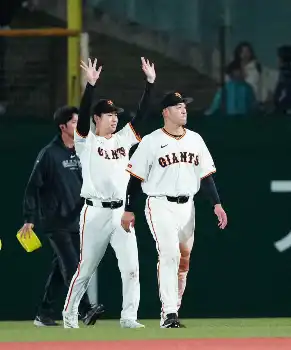

巨人・山崎伊織 コンビ組む岸田のいいところは「たくさんあります!」 ハーラートップタイ4勝目

[ 2024年5月14日 21:32 ] 野球

-

今成亮太氏が阪神・坂本誠志郎を現役ナンバーワン捕手に挙げる理由「話してると面白い」

[ 2024年5月14日 21:31 ] 野球

-

大リーグ公式サイトがサイ・ヤング賞の予想アンケートを実施 カブス・今永がナ・リーグ3位に!

[ 2024年5月14日 21:16 ] 野球

-

巨人・岸田行倫 試合前に“富山ブラック”食べて富山産バットで決勝弾「いやもう最高ですね」

[ 2024年5月14日 21:10 ] 野球

-

阪神は首位から転落 中日に逆転負け 先発・村上が8回につかまる

[ 2024年5月14日 21:07 ] 野球

-

阪神・村上が無念の降板 8回にまさかの落とし穴

[ 2024年5月14日 20:59 ] 野球

-

オリックス―ロッテ戦は5回雨天コールド…ロッテは連敗「3」でストップ!

[ 2024年5月14日 20:39 ] 野球

-

オリックスは8年ぶり開催の沖縄で雨に泣く 6回表無死コールド負けで今季最多の借金5 5位転落

[ 2024年5月14日 20:38 ] 野球

-

DeNA、巨人に競り負け連敗 投手陣粘投も打線の援護少なく…富山好相性の筒香も不発

[ 2024年5月14日 20:37 ] 野球

-

巨人が4年ぶりセ界20勝一番乗り! 山崎伊7回1失点&岸田1号V2ラン バッテリーで決めた!再奪首

[ 2024年5月14日 20:37 ] 野球

-

巨人・山崎伊織“地方の鬼”襲名!今季3戦3勝 鹿児島、ひたちなかに続いて富山でも好投、4勝目

[ 2024年5月14日 20:36 ] 野球

-

ロッテが沖縄限定で「興南サンバ」をチャンテ採用も…ネットは「どうして浦学サンバ?」

[ 2024年5月14日 20:18 ] 野球

-

【ファーム情報】DeNA・オースティンが満塁弾など5打点 巨人・浅野も満塁弾で2安打6打点

[ 2024年5月14日 20:18 ] 野球

-

ヤクルト・村上 200号お預け 31打席ノーアーチ…5年ぶり3番も 広島に1点差で惜敗

[ 2024年5月14日 20:12 ] 野球

-

オリックスが8年ぶり沖縄開催で豊見城市出身の「宜保ちゃん」がXトレンド1位に急浮上!

[ 2024年5月14日 19:50 ] 野球

-

巨人・岡本和真がプロ10年目で初の“レア記録” 通算901試合目&3750打席目で初の振り逃げ

[ 2024年5月14日 19:44 ] 野球

-

3連敗中のロッテが東から3点先制も…沖縄に滝のような雨が降り出し「早く5回までやっちゃって」

[ 2024年5月14日 19:00 ] 野球

-

巨人・岸田行倫が先制1号2ラン「最高の結果」小林誠司971日ぶり弾から4日後、再び捕手が躍動プロ4号

[ 2024年5月14日 18:57 ] 野球

-

広島のキャンプ地に「軍艦マーチ」が鳴り響いていた理由 あのコワモテのコーチが…

[ 2024年5月14日 18:51 ] 野球

-

元広島・前田智徳氏も爆笑!カープレジェンド小早川毅彦氏が「バゴーン」と呼ばれた納得の理由

[ 2024年5月14日 18:35 ] 野球

-

坂本勇人 ついに“神様超え”の通算2352安打 歴代単独13位 3冠王3度の落合博満まであと19

[ 2024年5月14日 18:31 ] 野球

-

【隠しマイク】DeNA・田中内野守備コーチが観光大使顔負けの“富山グルメ情報”

[ 2024年5月14日 18:12 ] 野球

-

ロッテ・種市 15日オリックス戦先発「今回も千賀さんのグローブ使わせて頂きます」

[ 2024年5月14日 18:04 ] 野球

-

楽天・石原彪の一発で首位独走の鷹と3勝3敗 パ5球団で唯一の五分に持ち込む

[ 2024年5月14日 18:01 ] 野球

-

DAZN J-WAVEと共同でスポーツトークコンテンツ「BE TRUE」を配信 特別協賛はフォルクスワーゲンジャパン

[ 2024年5月14日 18:00 ] 野球

-

オリ・カスティーヨが15日に古巣・ロッテと初対決「多少意識はあるけど、自分の仕事をするだけ」

[ 2024年5月14日 17:52 ] 野球

-

明大・横山陽樹 値千金の六大学初アーチ 作新学院時代は佐々木朗希からフェン直三塁打

[ 2024年5月14日 17:50 ] 野球

-

オリックス・宜保が故郷・沖縄開催のロッテ戦で今季初スタメン 大応援団の前で勇姿をみせられるか

[ 2024年5月14日 17:48 ] 野球

-

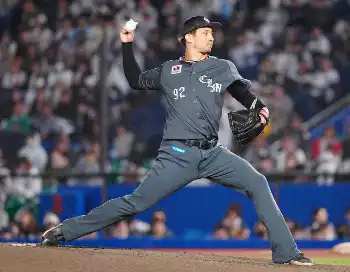

西武・高橋光成 亡き恩師の「背番号92」に今季初白星とどけられず「…勝ちたかったですね」

[ 2024年5月14日 17:34 ] 野球

-

西武 連勝ストップも投打に収穫あり!村田怜音&羽田慎之介 松井監督「結果が出たのは…」

[ 2024年5月14日 17:22 ] 野球

-

MLB公式サイト 全30球団の平均スイング速度ランク発表 1位スタントン 大谷翔平は意外にも14位

[ 2024年5月14日 17:04 ] 野球

-

大リーグが週間MVPを発表 ア・リーグはレンジャーズのセミエン、ナ・リーグはナショナルズのロサリオ

[ 2024年5月14日 16:26 ] 野球

-

日本ハム・伏見が爆笑ヒロイン「福也に何を言われるか分からないので必死」流れ来てる34歳(笑い)

[ 2024年5月14日 16:04 ] 野球

-

プロ野球 9年ぶり珍事!1日4試合以上が地方球場開催は2015年以来 富山、松山、豊橋、那覇で開催

[ 2024年5月14日 15:55 ] 野球

-

久々の再会!阪神ナインが中日・板山とグラウンドで談笑

[ 2024年5月14日 15:47 ] 野球

-

プロ野球 異例の「関東・関西で試合ゼロ」セはオール地方球場 ファン驚き「超レア」「地方開催祭り」

[ 2024年5月14日 15:45 ] 野球

-

日本ハム・山崎福也が1失点完投4勝目!新庄監督4連勝で5年ぶり貯金6!

[ 2024年5月14日 15:45 ] 野球

-

西武・期待の20歳左腕・羽田慎之介が収穫の1軍デビュー 1失点も155キロ連発!

[ 2024年5月14日 15:39 ] 野球

-

ロッテ 6月28~30日オリックス戦で千葉県内各市町村の特産品をプレゼント

[ 2024年5月14日 15:30 ] 野球

-

西武・高橋光成が通算1000投球回にあと「1アウト」で降板…今季初勝利も見送り

[ 2024年5月14日 15:18 ] 野球

-

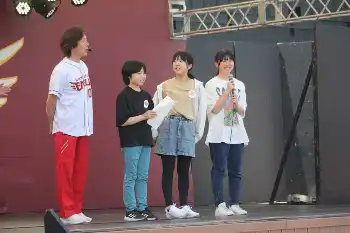

楽天本拠地で小中学生が職場体験 MCのお手伝いにドキドキワクワク「テレビで話したりしてみたい」

[ 2024年5月14日 15:10 ] 野球

-

パドレス・松井裕樹が1回無失点 ピンチ招くも4試合ぶり失点許さず 20試合で防御率3・86

[ 2024年5月14日 14:54 ] 野球

-

ドジャース指揮官 腰の張りから復帰初戦でマルチ安打の大谷に「翔平についてはもう驚かない」

[ 2024年5月14日 14:35 ] 野球

-

大谷翔平 二塁内野安打は安打確率わずか12% 時速33キロの俊足で安打勝ち取る 米実況「飛んでいる」

[ 2024年5月14日 14:32 ] 野球

-

ドジャース指揮官「1つだけミスをした」3ラン被弾した山本のカーブは「高く行った」失投惜しむ

[ 2024年5月14日 14:31 ] 野球

-

西武の「ガリバー君」1メートル96の村田怜音がプロ初タイムリーで反撃!

[ 2024年5月14日 14:30 ] 野球

-

オリックス 戦線離脱中の平野佳、山岡が2軍練習試合で実戦復帰 いずれも1回を無安打無失点

[ 2024年5月14日 14:29 ] 野球

-

【ハイライト動画】カブス・今永 6勝目お預けも5回8K無失点で防御率1.00以下に

[ 2024年5月14日 14:25 ] 野球

-

ロッテ 17~19日にピンクリボン募金活動実施 19日は選手たちも参加

[ 2024年5月14日 14:16 ] 野球

-

日本ハム主砲マルティネスが適時三塁打&“足”で生還!腕立て伏せパフォーマンスも披露

[ 2024年5月14日 14:13 ] 野球

-

【動画】大谷翔平 腰の張りから復帰即ヒット!痛烈170キロ右前打

[ 2024年5月14日 14:12 ] 野球

-

【動画】降板した山本由伸に声をかける大谷翔平 投手として同僚として励ます姿も

[ 2024年5月14日 14:06 ] 野球

-

ドジャース・山本由伸「大事なところで抑えきれなかった」6回途中4失点に反省 グラブチェックは「ロゴ」

[ 2024年5月14日 14:05 ] 野球

-

カブスが救援右腕のタイソン・ミラーをマリナーズから獲得へ 米記者報道 今永&誠也に援軍なるか

[ 2024年5月14日 14:02 ] 野球

-

大谷翔平 延長戦制し復帰初戦飾る 痛烈170キロ右前打&全力疾走適時内野安打で万全アピール

[ 2024年5月14日 13:42 ] 野球

-

山本由伸は6回途中4失点 味方打線の奮闘で黒星消えるも5勝目お預け ドジャースは延長戦制し勝利

[ 2024年5月14日 13:42 ] 野球

-

広島育成2位・佐藤が3、4月度「スカパー!ファーム月間MVP賞」を受賞

[ 2024年5月14日 13:41 ] 野球

-

西武が6日逝去の清川栄治さんの「背番号92」をベンチに掲げる 高橋光成「清川さんに勝利を…」

[ 2024年5月14日 13:11 ] 野球

-

ドジャースの“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスが2号でMLB通算400打点 一振りで山本の黒星消す

[ 2024年5月14日 12:51 ] 野球

-

日本人メジャーのレジェンドがSFに 村上雅則氏が大谷、山本出場のジャイアンツードジャース戦観戦

[ 2024年5月14日 12:44 ] 野球

-

ドジャース・山本由伸は6回途中4失点で降板 同点直後に勝ち越し打浴び5勝目ならず

[ 2024年5月14日 12:34 ] 野球

-

【14日の公示】日本ハム・スティーブンソン、楽天・ポンセが選手登録

[ 2024年5月14日 12:19 ] 野球

-

なぜ?メッツが藤浪晋太郎をメジャー昇格→即IL入りにしたワケは…米記者「理にかなっている」

[ 2024年5月14日 12:11 ] 野球

-

大谷翔平 腰の張りから復帰即マルチ安打 痛烈170キロ右前打に全力疾走内野安打で不安払しょく

[ 2024年5月14日 12:02 ] 野球

-

ドジャース・山本由伸 逆転3ラン浴び顔ゆがめる 5勝目かけジャイアンツ戦に先発

[ 2024年5月14日 11:38 ] 野球

-

カブス・今永昇太「僕よりも感情的に」指揮官の退場覚悟の抗議に感謝 ブレーブス打線には「慎重になった」

[ 2024年5月14日 11:26 ] 野球

-

カブス・今永 6勝目お預けも防御率1.00以下に ファン絶賛「スーパーマン?」「サイ・ヤング候補」

[ 2024年5月14日 11:07 ] 野球

-

カブス・今永昇太はデビュー6連勝お預けも5回無失点で歴代4位の防御率0・96 誠也は1安打も零敗

[ 2024年5月14日 10:51 ] 野球

-

大谷翔平 腰の張りから復帰即マルチ安打で万全アピール!痛烈170キロ右前打&全力疾走適時内野安打

[ 2024年5月14日 10:50 ] 野球

-

カブス・今永昇太は5回無失点 日本投手デビュー最長6連勝お預けも防御率再び0点台の0・96に

[ 2024年5月14日 09:53 ] 野球

-

ドジャース指揮官 大谷翔平の初スプラッシュヒットに期待「右中間が深いが、しっかり打てば関係ない」

[ 2024年5月14日 09:39 ] 野球

-

ドジャース指揮官 大谷翔平の腰の状態について「問題は完全に解決した」も「注意していく」

[ 2024年5月14日 09:38 ] 野球

-

カブス指揮官が“漢気”退場処分!ハーフスイングめぐり抗議→間を取り今永が満塁ピンチ脱出

[ 2024年5月14日 09:38 ] 野球

-

鈴木誠也ぼうぜん…フェンス際の大飛球をアクーニャが好捕 安打なり損ね今永援護できず

[ 2024年5月14日 09:20 ] 野球

-

ドジャース指揮官 大谷、山本のド軍入り決断に「(ジャイアンツ入りなら)景色はすっかり変わっていた」

[ 2024年5月14日 09:18 ] 野球

-

小早川毅彦氏 同期入団の清川栄治氏を追悼「いつもちゃんと生活している模範の人でした」

[ 2024年5月14日 09:17 ] 野球

-

メッツ傘下3A・藤浪晋太郎は右肩痛で15日間IL入り 球団が正式発表 マイナー9戦で防御率14・09

[ 2024年5月14日 08:37 ] 野球

-

大谷翔平 ジャイアンツ戦に2番・DHで先発、2試合ぶり復帰 山本由伸は自身5連勝懸けて登板

[ 2024年5月14日 07:13 ] 野球

-

【プロ野球14日見どころ】3戦連発期待の巨人・岡本和 富山は好相性 首位返り咲きへ導けるか

[ 2024年5月14日 07:00 ] 野球

-

【スポニチ調査ファイル(6)】大経大・林翔大 球威と制球力を兼備する関西No・1右腕

[ 2024年5月14日 07:00 ] 野球

-

【100歳 甲子園球場物語】甲子園とともに“娯楽の王様”だった阪神パーク 今は引き潮で遺構が…

[ 2024年5月14日 07:00 ] 野球

-

ソフトバンク・有原が首位固めへ闘志 自身5連敗中の“鬼門”仙台で先陣「できることをしっかりやりたい」

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

日本ハムのレイエス初抹消 主軸期待も遠い本調子 スティーブンソンが昇格見込み

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

清川栄治さん死去 97年には「29打者連続アウト」を達成 名前の「栄治」はあの大先輩から…

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

【スポニチスカウト部(14)】文星芸大付・堀江正太郎 “投手王国”栃木で「一番負けない投手に」

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

【筑後鷹】21年ドラ1右腕・風間球打が3年目の飛躍へ 松本裕を意識したフォームで変化球にも手応え

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

ソフトバンク外国人育成選手の“お父さん”ウィルフレイセル・ゲレーロ通訳 広島育成や独立Lを経験

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

鳥越裕介氏 シートノックは試合でミスをしないための最高の準備の時間

[ 2024年5月14日 06:00 ] 野球

-

中日再浮上へ「虎狩りローテ」だ 小笠原、梅津とともにスタンバイする初戦の高橋宏は「どんどん攻めたい」

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

広島育成2位の佐藤 2軍戦の打率、出塁率、得点圏打率トップ「支配下は目標ですがあくまで通過点」

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

広島・森下が15日ヤクルト戦先発へ 人さし指のマメの影響で中10日も「全然大丈夫」

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

オリックス・東 中学の修学旅行以来の沖縄で“宮城ロス”払拭狙う 「先発が頑張らないと」

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

【悼む】清川栄治さん死去 優しげでおとなしそうに見えても、芯の強さは人一倍だった

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

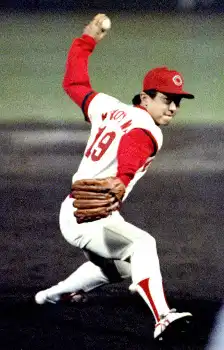

清川栄治さんが死去 広島、近鉄で活躍、左打者封じの「変則左腕」ワンポイントリリーフの草分け的存在

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

オリックス・宜保が故郷・沖縄開催の2試合へ 親族約40人が観戦予定で「気合い入りすぎている」

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

オリックス・平野佳が清川栄治さんを悼む 若手時代に指導受け「最後にもう一度お会いしたかった」

[ 2024年5月14日 05:45 ] 野球

-

伊東勤氏&槙原寛己氏 不振で2軍落ちの巨人・大城卓はV奪回へ欠かせない戦力、復活期待

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

巨人新外国人・ヘルナンデス 元同僚・筒香から日本の野球“予習”

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

7・15伝統の一戦OB対決の選手発表 原辰徳氏、掛布雅之氏ら出場

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

石川県出身の巨人・泉 北陸に元気を届ける!14日に富山でDeNA戦「前を向くいいきっかけになれたら」

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

中畑清氏 混セ、最後まで諦めない勝負を!大事なのは粘り

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

ソフトバンク・山川 球団日本人63年ぶり10号1番乗りなるか?

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

西武・高橋 5日に死去した恩師・清川栄治さんへ「勝利を届けたい」14日に先発

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

DeNA・オースティン 17日にも1軍合流へ 10日2軍戦で「2番・一塁」実戦復帰

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・ドラ2松本健 “思い出の地”で15日にプロ初先発「やってやるぞという気持ち」

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

楽天ドラ1・古謝 地元・神奈川デビュー浮上 青山コーチ太鼓判「結果出してきている」2軍で好投

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

来季3・28セパ同時開幕 NPB実行委員会で決定

[ 2024年5月14日 05:30 ] 野球

-

“一発よりも率” 阪神・井上は指揮官望む「3番道」進む 「まずはヒットを積み重ねることが大事」

[ 2024年5月14日 05:15 ] 野球

-

阪神・村上 本塁打厳禁を誓う 2年連続豊橋で先発「狭い球場っていうのは分かっている」

[ 2024年5月14日 05:15 ] 野球

-

阪神・大竹「広い分、大胆にいけたら」 15日バンテリンDの中日戦でチームトップタイ4勝目を狙う

[ 2024年5月14日 05:15 ] 野球

-

【虎番リポート】本格派の才木が見せた“画期的”投球…変化球が直球の割合上回る異質な完封劇

[ 2024年5月14日 05:15 ] 野球

-

【阪神・岡田監督語録】打線が頭痛の種「1人、2人ちゃうから」 主軸は「2週間で固まりそうにない」

[ 2024年5月14日 05:15 ] 野球

-

TORACO記者・杉原が「ウル虎」ユニの裏側に迫る デザイン担当者を直撃

[ 2024年5月14日 05:15 ] 野球

-

日韓OB戦 7月にエスコンFで開催 日本の監督務める原辰徳氏「勝利を目指して全力で戦います」

[ 2024年5月14日 05:00 ] 野球

-

ロッテ・国吉“沖縄凱旋登板”を心待ち 思い出ある父の故郷 ファンの「思い出に残れば」

[ 2024年5月14日 05:00 ] 野球

-

侍ジャパン・井端監督 今夏メジャー組視察へ ドジャース・大谷らに「あいさつしたい」

[ 2024年5月14日 05:00 ] 野球

-

メッツ傘下3A・藤浪晋太郎は右肩の故障か 米記者が報道 12日に負傷者リスト入り 4日が最後の登板

[ 2024年5月14日 03:00 ] 野球

-

パドレス・ダル 大谷不在もドジャース相手に7回零封、日米200勝王手!自己最長タイ18回無失点

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球

-

パドレス・ダルビッシュ 欠場のドジャース・大谷気遣う「早く良くなってほしい」

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球

-

パドレス・ダルビッシュ 快投の理由自ら分析 (1)上半身の動き矯正(2)体の開き抑え投球見にくく

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球

-

カブス・今永 日本投手デビュー最長の開幕6連勝へ次回は最強打線のブレーブスと対決「凄く楽しみ」

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球

-

ドジャース・大谷 腰の張りで欠場は「先手」の休養 14日にはスタメン復帰へ

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球

-

カージナルス・ヌートバー 母への愛で躍動!母の名前刺繍グラブで出場、チーム連敗止めた

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球

-

ドジャース・由伸 5連勝狙い中5日で14日の敵地ジャイアンツ戦に先発

[ 2024年5月14日 01:30 ] 野球