トップアスリートが考える引き際…荒川静香さん、浅田真央さんの場合

Photo By スポニチ

フィギュアスケートの浅田真央さんの引退を受けて、会見を開いた荒川静香さんはアスリートの引き際についてこう述べた。「誰もが自分の最後をどこにするかというのは一番難しい問題。思い通りにはなかなかいかないもので。ピークは過ぎてみないとそこがピークかどうか分からないですから。ピークの時はもっと先があるような気がするし、過ぎてみたからこそ分かるピークもある」。

荒川さんは22歳で世界選手権を制した03―04年シーズンが自身のピークだったと振り返る。「私自身(06年)トリノ五輪までやるとは思わなかった。もう何度やめそびれたことを悔やんだことか分からない。04年から06年にかけて“本当はあそこがやめ時だったのでは”と考え続けた」。04―05年シーズンの全日本選手権では足を負傷してフリーを棄権。世界選手権も9位に沈んだ。何度も心は折れかけたが、やめなかった。結果的に24歳で迎えた06年2月のトリノ五輪まで続けたことで金メダルを獲得。そのシーズン限りで引退した。「最後にここまでやって良かったなと思えれば、それがどんな結果であれいいのかなと」。荒川さんは有終の美を飾れたからやめたのではなく、自分自身が「やりきった」と思える時が来たからやめたのだろう。

浅田真央さんは引退会見で自身の引き際について「ソチ五輪のシーズンで自分が選手を終えていたら“今もまだできたんじゃないか”と思っていた。でも、自分が望んでチャレンジした結果なので本当に今は何もやり残したことはない。そういった意味でもう一度自分でチャンレンジすることができて良かったと思います」と言った。五輪後に1年間の休養を挟み、復帰したからこそたどり着いた境地。後ろを向いて最後に涙こそ流したものの、その言葉と表情には「やりきった」というすがすがしさがあふれていた。

競技は違うが、こんな考え方もある。30歳にしてスピードスケート女子500メートルの絶対女王となった小平奈緒は「あまりピークという考え方はない。(アスリートは)20代後半が一番いいとかは先入観でしかないと思うので、私の中での競技人生という部分で生き抜くことができれば素晴らしい。高め続けたいという気持ちはぶれない」と、今もなおスケートを追求している日々。自らの引き際について考えたことすらない。「500メートルの私のレースと一緒で最後の100メートルを駆け抜けるように(来年2月の)平昌五輪も駆け抜けていきたい。だから、その先も何年続けるかとか、そこでやめるのかとかも自分の中でも分からない」。フィギュアスケート男子の羽生結弦、スキージャンプ女子の高梨沙羅らとともに金メダル候補であることは間違いないが、今のところ重圧も感じていない。小平がやめることを決断するのは「やりきった」という時よりも「スケートを追求できなくなった」時なのだろう。

アスリートの引き際に対する考え方はさまざまで、それが正解だったのか不正解だったのかは本人にしか分からない。王貞治は最後のシーズンで30本の本塁打を放ちながら「王貞治としてのバッティングができなくなった」とバットを置き、千代の富士は貴花田に完敗して「体力の限界」を悟り土俵を去った。現役選手にとって最も難しい問題だからこそ、その人物の生き方が鮮明に浮かび上がる。選手の引退を「引き際の美学」なんて格好いい一言で片付けてはいけない。 (記者コラム・鈴木 悟)

2017年4月17日のニュース

-

大迫傑 初マラソンのボストンで3位

[ 2017年4月18日 01:28 ] マラソン

-

リオ五輪銀の飯塚が米国遠征から帰国 今年最大目標世界選手権へ「まずまずのスタート」

[ 2017年4月17日 18:20 ] 陸上

-

世界選手権出場の日本代表18人を発表 萩野「勝ったことがないので金はほしい」

[ 2017年4月17日 17:44 ] 競泳

-

ウォリアーズ白星スタート 復帰4戦目デュラントがフル回転

[ 2017年4月17日 14:57 ] バスケット

-

セルティクス、地元で黒星発進…トーマス、亡き妹にささげる33得点

[ 2017年4月17日 14:31 ] バスケット

-

トップアスリートが考える引き際…荒川静香さん、浅田真央さんの場合

[ 2017年4月17日 11:05 ] フィギュアスケート

-

浅田真央さん〜笑顔までの時間〜カメラが彼女に恋をしたPart2

[ 2017年4月17日 09:30 ] フィギュアスケート

-

谷原39位 パットに苦しみ「これだけ入らないと参る」

[ 2017年4月17日 09:05 ] ゴルフ

-

タカマツ「進化しなければ」 シンガポールOP準Vから帰国

[ 2017年4月17日 08:03 ] バドミントン

-

【林享の目】池江の収穫と課題明確 スタート向上、欠いた後半伸び

[ 2017年4月17日 07:55 ] 競泳

-

【高野進の目】ケンブリッジ 狙いすぎると記録は出ない あくまで自分の走り完成を

[ 2017年4月17日 07:44 ] 陸上

-

石川佳純 美宇Vに刺激「私も勝てるって気持ちになれる」

[ 2017年4月17日 07:39 ] 卓球

-

63キロ級見送り疑問の声「体験させられないのはどうなのか」

[ 2017年4月17日 05:53 ] 柔道

-

朝比奈「世代交代」宣言通り新女王 柔道界の沙羅ちゃん快進撃

[ 2017年4月17日 05:48 ] 柔道

-

全体の記録は「物足りない」平井競泳委員長

[ 2017年4月17日 05:43 ] 競泳

-

萩野 入江に勝って4冠「全てを出して泳ぎました」

[ 2017年4月17日 05:38 ] 競泳

-

池江、女子初の5冠 好物チョコ断ち“甘さ”捨てた

[ 2017年4月17日 05:33 ] 競泳

-

ケンブリッジ追い風9秒98!公認条件下でも「出せる」確信

[ 2017年4月17日 05:30 ] 陸上

-

桐生は国内初戦 気持ちよく200メートル

[ 2017年4月17日 05:30 ] 陸上

-

荒井 完勝で世界陸上切符「ホッとした 喜ぶとかはない」

[ 2017年4月17日 05:30 ] 陸上

-

田知本愛あと一歩 東京五輪挑戦の可能性も

[ 2017年4月17日 05:30 ] 柔道

-

リオ銅の山部は3回戦敗退 右手人さし指負傷

[ 2017年4月17日 05:30 ] 柔道

-

羽生“真央の象徴”トリプルアクセルで今季締める

[ 2017年4月17日 05:30 ] フィギュアスケート

-

荒川「イナバウアー」モニュメントに感激「光栄」

[ 2017年4月17日 05:30 ] フィギュアスケート

-

引退立石「最高に幸せ」23年間の競技生活に別れ

[ 2017年4月17日 05:30 ] 競泳

-

小関、世界記録の一平に競り勝ち3連覇 第一人者の意地見せた

[ 2017年4月17日 05:30 ] 競泳

-

一平 前半から仕掛けたが…「後半バテた 悔しい」

[ 2017年4月17日 05:30 ] 競泳

-

西山 熊本出身相棒と結束V“完全アウェー”PO制し逆転

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

桃子 痛恨の池ポチャ…地元V逃し「申し訳ないです」

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

花奈収穫6位 優勝争い経験が初Vへの糧に

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

藤本、無念の失速2位 前半猛チャージで一時単独首位も…

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

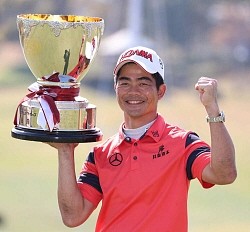

梁津萬逃げ切り 国内開幕戦制し自信「東京五輪向け頑張りたい」

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

V争いから後退 谷原ガクッ31位「穴に隠れたい」

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

6バーディー藍、笑顔の34位 次戦日本楽しみ

[ 2017年4月17日 05:30 ] ゴルフ

-

稀勢、春巡業全休へ 新横綱の春場所で左上腕部負傷

[ 2017年4月17日 05:30 ] 相撲

-

日本代表 流主将ラグビーで“故郷”熊本に元気を

[ 2017年4月17日 05:30 ] ラグビー

-

日本最下位…遠のく残留圏 HSBCセブンズシリーズ

[ 2017年4月17日 05:30 ] ラグビー

-

丹羽、逆転負けで決勝進出逃す 女子ダブルスはストレート負け

[ 2017年4月17日 05:30 ] 卓球

-

日本3―0快勝で連勝 1部昇格目指す

[ 2017年4月17日 05:30 ] アイスホッケー

-

SR渋谷 ライバル・新潟に快勝!ベンドラメ躍動

[ 2017年4月17日 05:30 ] バスケット

-

牧野暑さに耐えた!水清田自己ベスト更新 かすみがうらマラソン

[ 2017年4月17日 05:30 ] マラソン

-

ロンドン五輪代表・藤原 体調不良も流れつくる

[ 2017年4月17日 05:30 ] マラソン

-

17回連続出場の有森氏が伴走 参加者に助言

[ 2017年4月17日 05:30 ] マラソン

-

三菱商事が応援 障がい者スポーツ応援プロジェクトPR

[ 2017年4月17日 05:30 ] マラソン