コロナ禍唯一の出演作「流行感冒」本木雅弘が再認識した“役者業”次回作は「意外性のあるオファー」期待

Photo By 提供写真

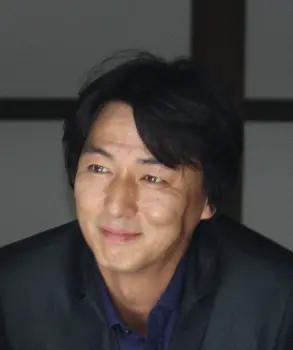

俳優の本木雅弘(55)が主演を務め、今年4月にBSプレミアムで好評を博したNHKの特集ドラマ「流行感冒」が6日午後4時45分から総合テレビで放送される。令和3年度(第76回)「文化庁芸術祭」テレビ・ドラマ部門参加作品に選ばれ、地上波初放送が決定。コロナ禍の影響もあり、今作が昨年の大河ドラマ「麒麟がくる」以来1年ぶりの演技となった本木は「結局、自分には役者であることが重要、不可欠なことなのだと思います」と再認識。今後については「時には、いい意味で、いい加減な役どころを試してみるのも、ガス抜きというか、自身の幅を広げるためにはアリなのかなと思っています。例えが出ませんが、意外性のあるオファーをひそかに待っています」と明かした。

原作は、今から約100年前に全世界を未知なる恐怖に陥れた「スペイン風邪(スペインインフルエンザ)」の流行をテーマにした“小説の神様”志賀直哉の同名短編小説。1919年(大正8年)に発表された。スペイン風邪は日本でも流行し、1918年(大正7年)から3年間で関東大震災の実に4倍に当たる約40万人の死者が出たという。当時と現代を重ね「今を生きる私たちへの希望と指針を与えるドラマとしたい」と制作。理性を失い、無闇に人間不信に陥った小説家の主人公・私(本木)が、人への信頼を取り戻し、日常に帰るまでの心理的な綾を描く。

脚本は上演台本を手掛けた昨年9月の舞台「ゲルニカ」が“演劇界の芥川賞”と呼ばれる第65回岸田國士戯曲賞の最終候補作品に選ばれた劇作家の長田育恵氏、演出は連続テレビ小説「花子とアン」や「セカンドバージン」「永遠のニシパ~北海道と名付けた男 松浦武四郎~」などの柳川強氏が務めた。

重苦しいタイトルとは裏腹に、ユーモラスな描写もあり、心温まる73分。「ギャラクシー賞」月間賞(4月度)を受賞。10月27日には「東京ドラマアウォード2021」の表彰式が行われ、単発ドラマ部門優秀賞に輝いた。

本木は昨年の大河ドラマ「麒麟がくる」で“美濃のマムシ”こと戦国武将・斎藤道三役を“怪演”し、大反響。昨年1月に行われた「長良川の戦い」のロケに参加し、クランクアップした後、今作が1年ぶりの演技。コロナ禍の中、唯一の出演作となった。

4月のBS放送時にオンラインインタビューした際、「先行きが不透明な中、作品にご迷惑もお掛けしたくないし、スケジュールのことで自分が右往左往するのも避けたかったので、しばらく“冬眠”するぐらいの気持ちで、お芝居の仕事は受けないつもりでいました」「東日本大震災の時と同じように自分なりに価値観を再構築しなければいけないということに心を奪われ、他愛のない家族の絆がいかにかけがえのないものかを痛感する日々でした。必ずしも役者という仕事がマストじゃないのかも、と。例えば、自分が働かなくなったら、家族の別の誰かがその役割を請け負うという選択肢があってもいいんじゃないか。それこそ、もしも妻がもっと表に出て働きたいということなら、自分はポンと引っ込んで主夫になってもいい。そういう想像も巡ったりしました」などとコロナ禍における俳優業との距離感を明かした。

今回、地上波初放送にあたり、書面インタビューに応じた本木は「コロナ禍は、いまだ終息に至ってはいないものの、落ち着きを取り戻しつつある現在(いま)こそ、出来事を振り返り、ドラマが伝える『人間の危うさ』と『信頼することの大切さ』を、より切実にかみ締めることができるのではないかと思います。100年前と同じパンデミックの中、見えない恐怖と、つかみ切れない真実に翻弄される日々を経験し、誰もが自身の価値観と向き合わざるを得ない時間を過ごしながら、皆さんそれぞれに、これからの道を照らす希望について考えを巡らせたのではないかと思います」とBS放送から半年経った思いを吐露。

「コロナ禍の中、表立った表現の場を失ったミュージシャン、役者たちが苦労をされた話をよく聞きましたが、私の場合は、演じる場が失われても、そのまま受け入れてしまい、『演じたい』という欲求が然程(さほど)に生まれなかったことに自分でも驚きました。自分の中には、真に演じたいという『心』も、演じていかねばという『使命感』もないのか、それで役者を続けられるのか?そんな迷いの中で舞い込んできたのが、この作品でした。演じることは、大体にして楽しめるような作業ではありません。毎回、個人の好みは置いておき、役の感情に寄り添うために、同化しようとしてみたり、客観的に引いてみたりを繰り返しながら、役柄との距離を詰めていく、大変地味な仕事です。今回、久しぶりに演じることと向き合い、あらためて実感したことは、やはり自分がこの社会とつながるために役者という仕事が必要だということ。自分の変わらぬ質(たち)なのですが、どこか優柔不断で流されやすく、同時に意固地な殻もあり、我ながら厄介だと思う神経回路を解きほぐしてくれるのが、『演じること』、つまり『他人の心に添うてみる』という体験を重ねることなのかもしれません。結局、自分には役者であることが重要、不可欠なことなのだと思います」と見つめ直した。

近年は「亀のペース」で作品に参加しているが、今作の撮影から約11カ月、再び演技から離れたまま。次回作については「コロナ禍以前と以後でも、やはり演じるべき世界は変わらないと思います。元来、人間が抱えているどうしようもなさも、素晴らしさも変わらないからです。心の傷み、歪み、ひたむきさ、畏れ、脆さと再生能力、自意識と無意識、平和と祈り。人間として普遍的なテーマはいくらでもありますよね、今後も、その都度頂く役との出会いに興味を持って向き合いたいと思います。余談ですが、自分は不器用な故に無駄に根詰めてしまうところもあるので、時には、いい意味で、いい加減な役どころを試してみるのも、ガス抜きというか、自身の幅を広げるためにはアリなのかなと思っています。例えが出ませんが、意外性のあるオファーをひそかに待っています」。本木の新境地が待ち遠しい。

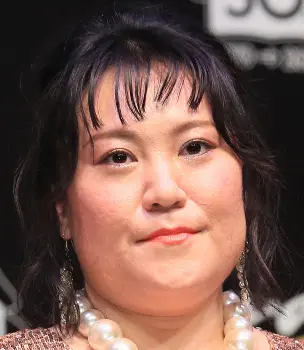

【あらすじ】小説家の私(本木雅弘)は、妻の春子(安藤サクラ)と4歳の娘・左枝子(志水心音)、2人の女中・石(古川琴音)きみ(松田るか)とともに都心を離れた静かな村で暮らしている。最初の子を生後すぐに亡くしたせいで、娘の健康に対して臆病なほど神経質である。時は、大正7年(1918年)秋。流行感冒(スペイン風邪)が流行り、感染者が増え始める中、女中の石が、よりにもよって村人が大勢集まる旅役者の巡業公演を観に行ったのではないか、という疑惑が浮上する。私は石を問い詰めるが、石は行っていないと否定。疑念を拭えない私は石に厳しく当たり、左枝子に近づかないよう言いつけるが…。

また「麒麟がくる」の池端俊策氏(75)が脚本を手掛け、本木が主演を務めた2001年のNHKドラマ「聖徳太子」が6日午後7時30分からBSプレミアムで放送される(90分×全2回、2本立て)。

2021年11月6日のニュース

-

柄本明 志村けんさんとのコント「本当に怖いです」と明かす

[ 2021年11月7日 01:48 ] 芸能

-

海老蔵「この灯火が希望や元気の活力となることを」 京都平安大使就任、平安神宮できぼうのあかり点灯式

[ 2021年11月6日 23:39 ] 芸能

-

さんま 新庄新監督を絶賛「太ももがボコン、野球のためにここまでやる人かって思った」

[ 2021年11月6日 23:07 ] 芸能

-

伊藤蘭 布袋寅泰との豪華ツーショット披露も身長差に驚く声「びっくりしました」

[ 2021年11月6日 22:56 ] 芸能

-

小林麻耶 舞台出演に向けショートボブ姿に 「濃密な時間を過ごせている」と報告

[ 2021年11月6日 22:40 ] 芸能

-

生島ヒロシ 映画音楽コンサートでナビゲーターデビュー

[ 2021年11月6日 22:26 ] 芸能

-

ビートたけし 日本ハム・新庄新監督を絶賛!「いいね~!宣伝効果としてはすごいですよ」

[ 2021年11月6日 22:23 ] 芸能

-

EXILE岩田剛典 田中みな実の“丁寧な暮らし”に「疲れちゃいそうだな」

[ 2021年11月6日 22:22 ] 芸能

-

櫻井翔「文豪だよ」 二宮和也が後輩に送った祝福メールにツッコミ

[ 2021年11月6日 21:56 ] 芸能

-

市川海老蔵 平安神宮の公演に出演した子供らの姿披露「二人ともよくやりました、本当に」

[ 2021年11月6日 21:42 ] 芸能

-

HKT上島楓が卒業発表 2作選抜のホープ「急な発表ですみません」 運営は慰留も「本人の意向を尊重」

[ 2021年11月6日 20:01 ] 芸能

-

【阪神新馬戦】エンタングルメントV 横山典「のんびり走れていい競馬でした」

[ 2021年11月6日 19:49 ] 芸能

-

ぺこぱ・松陰寺 ツイッターでCS第1戦ロッテー楽天戦を“実況”「としぼーー!!!やたー!!!」

[ 2021年11月6日 19:47 ] 芸能

-

田中みな実、肩書に悩む 女優業順調も「フリーアナがお芝居を…がしっくり来てた」

[ 2021年11月6日 19:47 ] 芸能

-

フット岩尾 エゴサーチしなくなった理由を告白、麒麟・川島ビックリ「その発想はなかった!」

[ 2021年11月6日 19:35 ] 芸能

-

松竹新喜劇 令和の曽我廼家誕生 一蝶「せっかくなんで一丁(一蝶)いいとこ見せたろ、と」

[ 2021年11月6日 19:27 ] 芸能

-

葛山信吾 所属事務所と契約終了 個人事務所立ち上げ 妻は女優の細川直美

[ 2021年11月6日 19:05 ] 芸能

-

松田優作さん三十三回忌 龍平・翔太・ゆう姫が“最初で最後”天国の父へメッセージ

[ 2021年11月6日 19:00 ] 芸能

-

宝塚・花組トップスター柚香光「似た温度を感じる」 新トップ娘役・星風まどかとのお披露目公演が開幕

[ 2021年11月6日 18:51 ] 芸能

-

村上信五 紅白司会落選に「当然の結果だと」 周囲の声には「そういうことじゃないねんけどな」

[ 2021年11月6日 17:56 ] 芸能

-

村上信五 爆問・太田光の選挙特番“炎上”に見解「逆に、何を太田さんに求めてらっしゃったの?」

[ 2021年11月6日 17:43 ] 芸能

-

サンド伊達 楽天・則本昂に“朝イチメール”送るも…「ロッテとは今年は相性が良くない」

[ 2021年11月6日 17:28 ] 芸能

-

新婚バービー 仕事&妊活の両立を決意 「封印していた気持ちがメラメラと扉を開いて…」

[ 2021年11月6日 17:24 ] 芸能

-

岡田圭右 新庄新監督の強靭メンタル・思慮深さに感嘆「求められていることをやっている」

[ 2021年11月6日 16:59 ] 芸能

-

小西真奈美 「だいぶぶりっ子して」大学院生姿にファン「女子大生にしか見えません」「いつまでも若い」

[ 2021年11月6日 16:40 ] 芸能

-

岡田結実 父から“アルバイト禁止令”が出たワケ「働きたかったんですけど、ダメって」

[ 2021年11月6日 16:25 ] 芸能

-

アンタ柴田 サングラスに苦い思い出、NHK番組出演で「チンピラが出ているという苦情がきた」

[ 2021年11月6日 16:11 ] 芸能

-

山田優 全身FENDIでまとめたオレンジコーデ披露に「インパクト半端ない」「めちゃくちゃかっこいい」

[ 2021年11月6日 16:03 ] 芸能

-

古市憲寿氏 れいわ山本太郎代表への「ワクチン打ちましたか?」質問意図説明「やっぱり言わないとずるい」

[ 2021年11月6日 15:50 ] 芸能

-

増田貴久 ジャニーズファンだった姉との間に生じた距離感を告白「僕がキンキのバックで踊った時に…」

[ 2021年11月6日 15:34 ] 芸能

-

吉瀬美智子 「蜘蛛を頭に乗せられました…」次女の手作りギフト披露に「かわいい娘さん」「お上手」の声

[ 2021年11月6日 15:22 ] 芸能

-

岡田結実 5年前の上沼恵美子からの“提案”はトラウマ「ナイツのお2人を見ると思い出す」

[ 2021年11月6日 15:12 ] 芸能

-

和田アキ子 自身のあの名曲のもう一つの解釈に驚き「大事に歌っていきたいと思います」

[ 2021年11月6日 15:00 ] 芸能

-

森山未來 1年間のイスラエルでの生活 サイレン鳴り響き「ミサイルは飛んではくるんですけど」

[ 2021年11月6日 14:53 ] 芸能

-

ハイヒール・リンゴ 番組直前に警察とガチバトル!? 仕事なのは分かるけど「物凄い腹が立って!」

[ 2021年11月6日 14:48 ] 芸能

-

松竹が謝罪 元社員の現金横領を公表 劇場金庫から チケットシステム不正操作の余罪も

[ 2021年11月6日 14:45 ] 芸能

-

3ヒロ福田麻貴 ブラジル人美女と破局の“あの芸人”にガチ告白「私はまだ好きです!」

[ 2021年11月6日 14:35 ] 芸能

-

森山未來 東京五輪開会式の大舞台の裏で思わぬトラブル発生 緊張してたけど「それで結構気持ちは楽に」

[ 2021年11月6日 14:29 ] 芸能

-

劇団ひとり 東京五輪開会式での“誓約書”には「どこでいつ撮ったかも言っちゃダメって」

[ 2021年11月6日 14:21 ] 芸能

-

和田アキ子 日本ハム新庄新監督にエール「ふるさと納税じゃないけど、心の応援で采配見てみたい」

[ 2021年11月6日 14:20 ] 芸能

-

東野幸治 妻とは「いい距離感で生活」2人暮らしのマンションの他に仕事部屋「国道が我が家の渡り廊下」

[ 2021年11月6日 13:40 ] 芸能

-

元天才子役が明かす 子役が転落する理由 20歳になると来なくなる「ある仕事」

[ 2021年11月6日 13:32 ] 芸能

-

ダレノガレ明美 オーバーサイズコートの私服コーデ披露に「やっぱ国宝級」「スーパー美脚」の声

[ 2021年11月6日 13:32 ] 芸能

-

元天才子役が明かす 「2世俳優は演技が上手い」理由 期待しすぎる親に警鐘「自分の領分を分かって」

[ 2021年11月6日 13:07 ] 芸能

-

和田アキ子 歌手人生で初の失敗…ライブリハでバンドに注意も勘違い「54年やってるんですよ?」

[ 2021年11月6日 13:04 ] 芸能

-

家に大量にあると嫌なもの マツコ「何でそんなに…」有吉「ちょっと断捨離しませんか」

[ 2021年11月6日 13:01 ] 芸能

-

【来週のカムカムエヴリバディ】第2週 安子、稔と文通で心を通わせるも戦争の気配が…

[ 2021年11月6日 13:00 ] 芸能

-

黒田勇樹 子役時代のギャラ明かす CMナレーションで「『あんた今、1分で1万円稼いだわよ』と…」

[ 2021年11月6日 12:56 ] 芸能

-

藤本美貴 「親バカ最高」仕事終わりに…長女からの手紙に歓喜 ファン「素敵な宝物」「優しい娘さん」

[ 2021年11月6日 12:41 ] 芸能

-

「少年ナイフ」りつこが脱退しソロアーティストに「自分の好きなように、好きなことだけをやりたい」

[ 2021年11月6日 12:30 ] 芸能

-

ブラジルの人気歌手が墜落事故で死亡 マリリア・メンドンサさんの死にネイマールもショック

[ 2021年11月6日 12:12 ] 芸能

-

渡部篤郎 愛車の色を変更したワケ「前に間違えて、よその車をガチャガチャ開けようとして…」

[ 2021年11月6日 12:11 ] 芸能

-

加藤ローサ 夫・松井大輔からのプレゼント公表で寄せられた思わぬ反応に「本意ではなかったのですが…」

[ 2021年11月6日 11:56 ] 芸能

-

渡部篤郎 妻とのラブラブな関係「ほとんど毎日一緒にいますし…どこにでも一緒に行きます」

[ 2021年11月6日 11:47 ] 芸能

-

くみっきー 産後2カ月でダイエット開始を報告「7キロはするんと落ちましたが…あと3キロは努力が必要」

[ 2021年11月6日 11:45 ] 芸能

-

ハイヒール・リンゴ 選挙特番で炎上の太田光を全面擁護!「向こうが答えをうにゃむにゃって言うから」

[ 2021年11月6日 11:42 ] 芸能

-

新木優子 馬場ふみかとの“おそろい”仲良しショット公開に「2人とも安定の美しさ」「ほっこり」の声

[ 2021年11月6日 11:36 ] 芸能

-

ROLAND 新庄監督との番組初共演時に“確信”したこと ファンも共感「楽しみ」「自分の生き方を…」

[ 2021年11月6日 11:29 ] 芸能

-

平祐奈 姉・愛梨の3歳長男撮影の3男にミルクあげる癒やしショット「どっちも天使」「癒やししかない」

[ 2021年11月6日 11:16 ] 芸能

-

おのののか 第1子女児出産「出産は想像をはるかに上回る壮絶な体験でした」

[ 2021年11月6日 11:04 ] 芸能

-

ハイヒール・リンゴ 辻元清美氏の“負けっぷり”に拍手! 当選者に「『お会いしたかった』は懐深い」

[ 2021年11月6日 11:02 ] 芸能

-

マギー 華やかなミニワンピース姿にファンうっとり…「ため息しかでないほど美しい」「スタイル良い」

[ 2021年11月6日 11:00 ] 芸能

-

ラランド・サーヤ 年上彼氏との交際を生報告 「先日、告っちゃいました。人生で初めて」

[ 2021年11月6日 10:46 ] 芸能

-

平野美宇 石川佳純と笑顔でピース 私服2ショットに反響「2人とも超かわいい」「仲良しの先輩と後輩」

[ 2021年11月6日 10:38 ] 芸能

-

アンガ田中 松本人志と西麻布で“初体験”したことを明かす「人生で1番攻めてる瞬間ですよね」

[ 2021年11月6日 10:10 ] 芸能

-

ビキニフィットネス「新世代エース」ダンシーあずさ 亡き父の思い胸に…絶対女王へ挑む

[ 2021年11月6日 10:00 ] 芸能

-

「日本沈没」香川照之“ミスター日曜劇場”の説得力!田所博士“怪演”の裏側 独特の髪形&口調自ら提案

[ 2021年11月6日 10:00 ] 芸能

-

「DOBERMAN INFINITY」SWAY 一般女性と結婚&パパに!「今まで以上にお仕事に邁進」

[ 2021年11月6日 10:00 ] 芸能

-

アンガ田中 モテないキャラの真偽に「本当にモテないです」 実際に告白すると「みんなNG」経験人数は…

[ 2021年11月6日 09:36 ] 芸能

-

梅宮アンナ「家族一同、秋山君には感謝 忙しい中来てくれて」 ロバート秋山が梅宮辰夫さん墓参り

[ 2021年11月6日 09:02 ] 芸能

-

松本人志 中村静香の“ある悩み”に助言…「男性からすると全然失礼と思って言ってない」

[ 2021年11月6日 08:54 ] 芸能

-

相川七瀬 「老眼」についての悩み告白も…「私もロックやし、ここはもうちょっと抵抗しなあかん」

[ 2021年11月6日 08:10 ] 芸能

-

コロナ禍唯一の出演作「流行感冒」本木雅弘が再認識した“役者業”次回作は「意外性のあるオファー」期待

[ 2021年11月6日 08:00 ] 芸能

-

「とんねるずの…」収録で卓球の五輪メダリスト吉村骨折 全治8週間 関係者「断れなかったのでは」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

「Johnny’s Festival」12・30東京ドームで開催 13組出演 総合演出は松本潤

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

加賀まりこ 54年ぶり主演映画 約40歳年下の監督へ「チャラい映画を撮りたがる若い人が多い中で感心」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

中村芝翫、ゆるキャラの激励にご満悦「こうしたツーショットなかなか少ない」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

高畑充希 京友禅で登場「単純にテンション上がります」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

桂文枝、ブログで前田五郎さん追悼「魅力引き出す技術最高」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

藤井聡太3冠、出た!また伝説の王さばき 開幕3連勝で唯一無敗堅持 ALSOK杯王将戦挑決リーグ

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

豊島竜王、長考実らず…4期ぶりの挑戦消滅「具体的な手段分からなかった」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

広瀬八段、糸谷八段に快勝 残留へ2勝目「可能性有る限り頑張りたい」

[ 2021年11月6日 05:30 ] 芸能

-

キンプリ・岸&なにわ男子・西畑「必殺仕事人」出演 大先輩の東山とドラマ初共演

[ 2021年11月6日 05:00 ] 芸能

-

杉野遥亮「ふしぎ発見!」でミステリーハンター初挑戦「学びの時間になった」

[ 2021年11月6日 04:00 ] 芸能