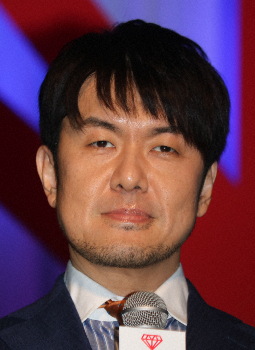

「麒麟がくる」本木雅弘“怪演”の裏側「自分は薄味 不器用な役者」も…樹木希林さんの言葉も胸に新境地

「麒麟がくる」本木雅弘インタビュー

Photo By 提供写真

俳優の本木雅弘(54)がNHK「麒麟がくる」(日曜後8・00)に美濃の守護代・斎藤道三役で22年ぶりに大河ドラマ出演。視聴者を恐怖に陥れる“怪演”が大きな反響を呼んでいる。出家前の「斎藤利政」時代から演じ、従来の“野心の塊”というイメージから、人間味もある新たな“道三像”を模索。自身は道三と違い「もっと薄味に生きている」、また「役者として不器用なタイプ」というが「今回は良くも悪くも一瞬、少しタガが外れてもいいというような演技にチャレンジしたい」と新境地開拓に挑んでいる。2018年9月に亡くなった義母・樹木希林さん(享年75)の「演じるということは鎮魂だ」という言葉も胸に刻む本木に、役作りなど“怪演”の舞台裏を聞いた。

俳優の長谷川博己(42)が主演を務める大河ドラマ59作目。第29作「太平記」(1991年)を手掛けた池端俊策氏(74)のオリジナル脚本で、智将・明智光秀を大河初の主役に据え、その謎めいた半生にスポットを当てる。物語は1540年代、まだ多くの英傑たちが「英傑以前」だった時代から始まり、それぞれの誕生を丹念に描く。

本木の大河ドラマ出演は、主演を務めた98年「徳川慶喜」以来、実に22年ぶり。今回、演じるのは美濃の守護代で、光秀(長谷川)の主君・斎藤道三(利政)。一介の油売りだった亡き父・松波庄五郎(長井新左衛門尉)とともに親子2代で美濃の国盗りを目指す戦国下剋上の代名詞的存在。天才的な軍事力と狡猾な政治力を持ち、金銭への執着も強い。ドラマ序盤は出家前の「斎藤利政時代」。

第2話(1月26日)のラスト。娘・帰蝶(川口春奈)の夫で、美濃の若き守護・土岐頼純(矢野聖人)が織田信秀(高橋克典)と取引し、信秀が道三の居城・稲葉山城下に攻め入る「加納口の戦い」を起こした証拠をつかんだ道三。頼純は主君にして娘婿だったが、容赦なく毒殺した。インターネット上には「唄を歌いながら娘の旦那を毒殺して『つづく』って怖すぎだろ」「蝮、こわっ!自分が知る限り、大河史上でも屈指のゾクゾクくるラスト」「今週は完全にマムシの独擅場回。計算ずくの謀略、このおっさんを敵に回したら、どういうことになるか、モックンの楽しそうな怪演が冴えまくっていた」などの書き込みが続出。視聴者も恐怖に震え上がった。

第3話(2月2日)。道三は、より操りやすい土岐頼芸(尾美としのり)を新しい守護に擁立しようと画策。頼芸が「守護がいようが、いまいが、守護代のそなたがすべてを取り仕切っているではないか。今や土岐家は、そなたの操り人形じゃと皆が申しておる。今さら守護など。まだ、そなたに毒は盛られたくはない」と拒むと、道三は「操り人形に毒は盛りませぬ」と表情一つ変えず。再びネット戦慄となった。

司馬遼太郎の代表作「国盗り物語」などは道三1代の成り上がりを描くが、本木は「別の資料が見つかって、今は親子2代にわたって国盗りをしたというのが通説になっています。そうなると、道三は武士の子として生まれ育ったということになりますから、従来の道三像とは違うものになると思います。とにかく“野心の塊”とイメージされますが、池端さんが『戦国時代の人たちは、もっと喜怒哀楽が豊かだった。基本的によく泣いた。もっと瑞々しく、濃く生きていた』とおっしゃっていて。ただただ“野心の塊”というより、そこに垣間見える人間らしさみたいなものも出したいと思っています」と役作りのプランを明かした。

本木がインタビュー会場に持ち込んだノートに、勉強家の一端が表れていた。「最近は便利ですから、インターネットで斎藤道三と検索すれば、いろいろな情報が出てきます。『国盗り物語』の『道三らしいセリフを集めてみました』みたいなページがあったので(笑)こんなふうにノートに書き出したりしています。例えば『時代のみがわしの主人だ。時代がわしに命じている』。要するに、自分にとって“人の主人”はいないと。もっと言えば『わしは神仏など、わしの家来だと思っている』と言い放っちゃうんですね。つまり、畏れに従わない、だからこそ合理的な生き方を貫ける。自分を鼓舞しようとしているんだと思います。『人間、思いあがらずに何ができましょうか』。開き直っているかのように見えますが、自分を信じなくて何だと。凄いセリフがたくさん出てくるんですよね」

さらに、道三の辞世の句もチェック済みと研究熱心。「よくない癖かもしれませんが、いつも“最後の答え合わせ”を先に見ちゃうんです。道三の辞世の句も最初に見ちゃいました(笑)。それは『捨ててだに この世のほかは なき物を いづくかつひの すみかなりけむ』。簡単に言うと『死んでしまえば、そこで終わり。安住の土地なんて、どこにもありはしない』と息子(斎藤義龍)との戦(長良川の戦い)に出ていくわけです。道三がその時代に生まれた自分と真正面から向き合い、最初から最後まで、この時代を生きるという覚悟のみで生きてきたことを証明する句だと思います。それは1つ、軸として心の中に持ちながら演じようと思っています」

放送がスタートし“怪演”が話題になる前、昨年11月に行われたインタビュー。「(道三を演じることは)ヘビーですよね。(道三と違い)自分はもっと薄味に生きているので」と苦笑い。「自分は役者として不器用なタイプので、相当ムラはありますが、生真面目さで(不器用さを)埋めている部分があります。ただ、今回はそういうストイックな方向で役をデザインするんじゃなく、良くも悪くも一瞬、少しタガが外れてもいいというような、羽目を外すとは違うんですが、ボウリングで言えばガーターになってもいいという感じの、それも味と見えればいいという演技にチャレンジしたいと思っています。ちょうど、そんなことを思っていたら、池端さんが『戦国時代の人たちは究極の選択が訪れた時、最後の最後はやっぱり感情で動く』とおっしゃっていて。自分にとっては新鮮というか、ショッキングでした。戦国武将はできるだけ感情を置き去りにして裏をかいていくのかと思っていたので。だから、本番でお芝居をする時も、ここで抑制しないでポーンと上げちゃってもいいと。普段は『恥ずかしいっ』と思うんですが(笑)、そこを恥ずかしがらずに、ちょっとポーンと出てみるかと。自分の中の挑戦として、そういう小さなトライはしています」。この“弾け具合”が視聴者をわしづかみにしているに違いない。

2018年9月に亡くなった義母の樹木希林さん(享年75)が存命だったら?の質問も飛び出した。

「基本的には役柄に関係なく、私という幅の狭いタイプ役者に対して、樹木さんは常に『もっともっとおもしろがって』「もっともっと気楽に』とおっしゃっていたのは確かです」

そして、樹木さんの遺品の中からメモが見つかった。

「何かの書物や誰かが言った言葉から採ったのか、ご自分でお考えになったものなのか、定かではないんですが。長いので、かいつまむと『見せるのではなく、自分を出すのではなく、心を込めて、無念の魂を鎮めていただくように演じる』、つまり『演じるということは鎮魂だ』と書いてあったんですね。それは今回にも当てはまると思いました。もちろん道三は時代を全うしたという意味では“らしく生きた人”ですが、息子と戦をして散っていったというのは、やっぱり無念だったと思うんですよね。どこか戦の才覚があるゆえに、人の道から外れてしまい、狂気とともに生きる以外に自分の生き方がなかったとも見えます。少し大げさかもしれませんが、道三や戦国の時代に散った生命に寄り添う気持ちをどこかに持って演じることが、やっぱり大事なんじゃないかと思いました」

約45分にわたるクレバーな“本木独演会”。最後に、道三役の今後の楽しみを問われると「ハゲかつら。4K撮影にも耐え得る、継ぎ目の見えにくい特殊メイクで、ツルッとさせて60代を演じます」と笑いを誘い、締めくくった。本木から一瞬たりとも目を離すわけにはいかない。

2020年2月16日のニュース

-

有吉弘行「もう、そういう時代よ」 槇原容疑者逮捕で「ヒルナンデス!」テーマ曲差し替えに驚き

[ 2020年2月16日 20:58 ] 芸能

-

トキヲイキル、万能グローブガラパゴスダイナモスとVS公演 4月9日から4日間

[ 2020年2月16日 20:56 ] 芸能

-

「麒麟がくる」キーマン伊平次は玉置玲央「真田丸」以来“立場逆転”「大河のおもしろさを身を持って」

[ 2020年2月16日 20:45 ] 芸能

-

「麒麟がくる」吉田鋼太郎“鉄砲の抑止力”松永久秀に言わす池端俊策氏「着眼点すごい」

[ 2020年2月16日 20:45 ] 芸能

-

壇蜜、写真集部数で自虐「私は3万部」 藤田ニコルの25万部宣言に…

[ 2020年2月16日 20:39 ] 芸能

-

「UTAGE」で槇原容疑者の「もう恋なんてしない」を出演者が歌唱 歌手名の表記なく話題に

[ 2020年2月16日 19:56 ] 芸能

-

今田耕司、合コン前に星野源とバッタリ遭遇!さんまの下ネタ丸聞こえで苦笑い

[ 2020年2月16日 19:56 ] 芸能

-

「アローン会」合コン さんまが美女の気配り絶賛も…土田は疑いの目「そんないい子がフリーとは」

[ 2020年2月16日 19:27 ] 芸能

-

小池栄子が明かす、松本人志の“お笑い愛” 照れ臭そうに「俺なんかええ。それより…」

[ 2020年2月16日 18:55 ] 芸能

-

小池栄子に“ヤカラ”疑惑!? 大泉洋が暴露「ご主人は黙って動画を…」

[ 2020年2月16日 18:39 ] 芸能

-

氷川きよし 最近のマイブームはお菓子作り 山川豊もニッコリ「おにぎりとか作ってくれる」

[ 2020年2月16日 18:00 ] 芸能

-

2年前押収のパイプに覚醒剤と唾液付着 槇原容疑者のDNA検出

[ 2020年2月16日 17:54 ] 芸能

-

爆問・田中、“作品と犯罪は別”論議に持論「みんなの印象、イメージ…さじ加減なんだよね」

[ 2020年2月16日 17:21 ] 芸能

-

TKO木本武宏 朝ドラ劇中歌で紅白狙う!?ファン200人前に「さいなら」生歌唱

[ 2020年2月16日 15:51 ] 芸能

-

トゥラブ、ファンにマスク配布 アイドルイベントでも新型コロナ対策

[ 2020年2月16日 14:58 ] 芸能

-

梅宮アンナ 恋愛は「今となっては好きじゃない」 愛娘も「ママのはバカみたい」

[ 2020年2月16日 14:44 ] 芸能

-

梅宮アンナ 父・梅宮辰夫さんは「スーパーマンみたいだった」

[ 2020年2月16日 14:35 ] 芸能

-

「アッコにおまかせ」男性出演陣 鈴木杏樹の不倫に… 和田「この番組、多いな…」

[ 2020年2月16日 13:56 ] 芸能

-

川田裕美“スキップできないフリ”疑惑に反論「仲間からこんな話が出るんですか!?」

[ 2020年2月16日 13:52 ] 芸能

-

弘中綾香アナ、ドラミ風衣装で登場 バレンタインチョコは「大人なので…」

[ 2020年2月16日 13:48 ] 芸能

-

藤田ニコル 不倫報道続き「疲れた…」

[ 2020年2月16日 13:45 ] 芸能

-

土田晃之、野村夫妻とダウンタウンDXで共演「2人とも懐が広いから…」

[ 2020年2月16日 13:28 ] 芸能

-

元AKB永尾まりや 卒業発表の松井珠理奈にグラビア勧める「過激な感じのを…」

[ 2020年2月16日 13:21 ] 芸能

-

上沼恵美子 ゲス情報続々の喜多村緑郎をバッサリ「クソやで」「久しぶりに嫌いな人」

[ 2020年2月16日 13:06 ] 芸能

-

【明日2月17日のスカーレット】第115話 ワインを飲みすぎた喜美子 アンリとの会話で意外な事実が…

[ 2020年2月16日 13:00 ] 芸能

-

土田晃之、槇原容疑者逮捕に落胆「あの独特のフレーズとか…」

[ 2020年2月16日 12:47 ] 芸能

-

上沼恵美子 逮捕の槇原容疑者に厳しい表情「合わないよな、覚せい剤が…」

[ 2020年2月16日 12:41 ] 芸能

-

和田アキ子 槇原容疑者に新曲を依頼していた「大人が歌えるミディアムテンポで、優しい歌詞で…」

[ 2020年2月16日 12:20 ] 芸能

-

かまいたち濱家 喜多村緑郎の共演者口説きに理解「そこがゼロの男なんていない」

[ 2020年2月16日 12:10 ] 芸能

-

松本人志 テレビ界に苦言「スタッフさんが今、育ってない」

[ 2020年2月16日 12:08 ] 芸能

-

木梨憲武 北島三郎からの“金言”&“感謝ポーズ”公開に「有難い」「国王様 恐れ入ります!!」

[ 2020年2月16日 11:51 ] 芸能

-

松本人志 9人連続PK失敗に「喝でしょう」 前園氏はフォローも「本心は…」

[ 2020年2月16日 11:47 ] 芸能

-

ナイツ塙、出水麻衣アナの“ミニスカポリス”に「結構ギリギリだった」

[ 2020年2月16日 11:34 ] 芸能

-

藤田ニコル 新型コロナ感染拡大でお渡し会イベントは「ちょっと気を付けたいな」

[ 2020年2月16日 11:29 ] 芸能

-

二階堂ふみ “ロリータ姿”公開に「神です…」「ベイビー様だ最高すぎるよ」

[ 2020年2月16日 11:26 ] 芸能

-

壇蜜 新婚なのに自虐 不倫されても「エグいことやってきたから…」

[ 2020年2月16日 11:21 ] 芸能

-

HKT48・村重杏奈 新型コロナ感染拡大影響で「体調管理チェックシート提出してます」

[ 2020年2月16日 11:13 ] 芸能

-

松本人志 テレ朝番組のヤラセ報道に「これでやめさせられたのは“クレイジー・ジャーニー”だけ」

[ 2020年2月16日 11:06 ] 芸能

-

テリー伊藤 名曲生み出した槇原容疑者に「ドーピングして記録を出すようなもの」

[ 2020年2月16日 10:56 ] 芸能

-

日テレ・久野静香アナ “Wしずか”ツーリング公開に「美人2人最高」「新旧CBR揃い踏み」

[ 2020年2月16日 10:54 ] 芸能

-

松本人志 邦画界を疑問視「プロモーションやりすぎ、最近の日本映画は」

[ 2020年2月16日 10:48 ] 芸能

-

爆問・太田 槇原容疑者逮捕で巻き起こる「曲に罪がない」説に違和感

[ 2020年2月16日 10:42 ] 芸能

-

SHELLY バラエティーの師匠は、あのお騒がせタレント「“泳がせろ”と…」

[ 2020年2月16日 10:34 ] 芸能

-

藤田ニコル 槇原容疑者逮捕に「ショック」 前科も「今回ので知りました」

[ 2020年2月16日 10:21 ] 芸能

-

“監督が今、最も使いたい俳優”渋川清彦の懐の深さ

[ 2020年2月16日 10:00 ] 芸能

-

宇賀なつみ 人気女優とのまさかの“かぶり”に「こうやって着るんだ」

[ 2020年2月16日 09:46 ] 芸能

-

笹崎里菜アナ ほっぺた触る2ショットに「美女コンビ」「本当に姉妹みたい」

[ 2020年2月16日 09:46 ] 芸能

-

松本人志 新婚女優に「ディープキスとか、するんですか?」 回答は…

[ 2020年2月16日 09:45 ] 芸能

-

深田恭子 “妹”と顔寄せ合う密着ショット「こんな三姉妹なりたい」

[ 2020年2月16日 09:30 ] 芸能

-

石田ゆり子 「少年ぽくなった」新ヘアスタイルに反響「若い!!」「真似したい」

[ 2020年2月16日 08:49 ] 芸能

-

【今夜2月16日の麒麟がくる】第5話 光秀、鉄砲鍛冶・伊平次を探しに本能寺へ!松永久秀らと再会

[ 2020年2月16日 08:00 ] 芸能

-

岡副麻希 事務所からの禁止事項に「息苦しい」 他人の恋愛トークでも…

[ 2020年2月16日 07:55 ] 芸能

-

「麒麟がくる」本木雅弘“怪演”の裏側「自分は薄味 不器用な役者」も…樹木希林さんの言葉も胸に新境地

[ 2020年2月16日 06:00 ] 芸能

-

石原さとみ“聖火パフォーマンス”本番リハで「右手くるくる」お披露目

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

尿検査は陰性 槇原容疑者 違法薬物の所持認めるも「長い間、薬をやっていません」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

30周年の槇原容疑者 過去最大規模のツアーも幻に

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

中居正広 ノムさん著書「ノートに書き」“組織論”学ぶ TV番組で思い出語る

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

悩み吐露 大泉洋「出過ぎ」小池栄子「“印象に残らない”」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

松田龍平「はしゃぎすぎて」熱中症に 「やっぱり自然はなめちゃいけない」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

倖田來未ら元気届ける熱唱「背中を押すことができて幸せ者」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

微笑がえし、やさしい悪魔…伊藤蘭 コンサートツアー開始「最高の時間になるように」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

窪田正孝 新宿でごみ拾い 映画の撮影場所への恩返し「きれいになると気持ちいい」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

本仮屋ユイカ 「2億点満点」の胸!5冊目写真集を自賛「最高傑作」

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

フレディ・マーキュリーさん愛用の着物公開へ 75年の初来日以来、日本文化に関心

[ 2020年2月16日 05:30 ] 芸能

-

さんま 天敵スポーツ紙記者と直接対決?!

[ 2020年2月16日 05:00 ] 芸能

-

阿部華也子 笑顔で敬礼“五輪詐欺”NO!

[ 2020年2月16日 05:00 ] 芸能

-

知性派・中島健人&肉体派・平野紫耀 W主演で“警官卵バディ”難事件に挑む!

[ 2020年2月16日 05:00 ] 芸能