もう1つの“埼玉映画”が反響「あの日のオルガン」映画化に40年、上映の輪が全国に

Photo By 提供写真

徹底した“埼玉ディスり”で映画「翔んで埼玉」がヒットしている中、もう1つ、埼玉を舞台にした映画が反響を呼んでいる。女優の戸田恵梨香(30)と歌手の大原櫻子(23)がダブル主演を務める「あの日のオルガン」(監督平松恵美子)で、太平洋戦争末期に子供たちを空襲から守るため東京から埼玉への集団疎開に導いた保育園の保母たちの努力を実話をベースに描く感動作。公開は50館程度と小規模ながら、上映の輪が全国に静かに広がっている。この約40年の間、映画化の試みが3度あったが、いずれも頓挫。2012年、3度目の映画化に奔走した「シネマとうほく」の鳥居明夫氏が16年から再チャレンジし、実現にこぎ着けた。今作の上映運動で全国を回る鳥居氏に念願成就の裏側を聞いた。

――鳥居さんが「疎開保育園」の物語を「映画にしたい」と思われたきっかけを教えてください。

「1980年、私は東京に本社を置く共同映画に勤務しており、この企画が持ち込まれました。とても素晴らしい企画でしたが、この史実はしっかりとした記録として残されていませんでしたので、丁寧に取材して原作本を出してから映画化へという方向になり、3年かけて本は出版されましたが、残念ながら諸般の事情で映画化に進むことはありませんでした。私は当時、保育所に3人の子供を通わせていた父親でした。この原作に感激していたので、大変残念な思いで結論を受け止め、いつの日にかという願いを胸の中に抱くことになりました」

――映画化が実現したのは「パッチギ!」「フラガール」などで知られる李鳳宇プロデューサーと16年に初めてお会いになったことが大きかったと思います。

「李さんとの出会いは、李さんがプロデュースされた映画『健さん』の全国配給をお引き受けしたことがきっかけでした。仙台の試写会においでいただき、終了後の飲み屋さんで、李さんから『昨今の日本映画は骨のある作品がなくなった。良い企画がないものか』というお話があって、その折、この企画をお話ししたことが再度の挑戦のきっかけになりました」

――12年に一度、頓挫してもなお、映画化をあきらめなかった原動力、そこまでして映画化したかった理由は何ですか?

「もう一度立ち上がろうと思った最大の要因は現代社会の現状でした。子供たちの健やかな成長に赤信号が灯っています。戦争でもないのに、子供の命が次から次へと摘まれています。こんな現代社会に、あの困難だった戦火の時代に幼い命を守り抜いた若き保母たちの史実は、とても大切なものを語ると思ったからでした。一番大変だったのは、何より映画製作費の捻出でした。やはり調達は困難を極め、不足する資金を前に、進むべきか退くべきか判断を求められた時、私たちは大きな決断を下しました。今の時代にこの映画を作り、多くの方々の胸にお届けすることは、きっとたくさんの方々のご賛同を得ることを確信して、1口100万円の市民プロデューサーを募ることを決意しました。それ以降、市民プロデューサーを求めての私の行脚が始まりました。不安な思いで始まった行脚でしたが、この願いは各地で熱く受け止められることになりました。お訪ねした松江の保育園の園長先生は私の話に涙をポロポロ流して耳を傾けてくださり、市民プロデューサーを引き受けてくださいました。栃木県鹿沼市で映画の上映運動をされていたグループは、私の提案に熱くご賛同いただき、広く市民に呼び掛けて『私の話を聞く会』を企画してくださいました。幸い、皆さまにご賛同いただき、5000円、1万円の小口を市民に募って2口のご参加を頂きました。まだシナリオもキャスティングも決まっていない段階で反響が広がったことは、私たちに製作上映の成功も確信させました」

――最初の試み(76年)から約40年、ついに映画化が決まった時の率直なお気持ちを教えてください。

「数々の障害を乗り越えて、そして全国多くの方々のご支援の手が合わさって迎えたクランクインの日は、いささかの感慨と、そして責任の大きさも感じました」

――鳥居さんが感じる映画「あの日のオルガン」の魅力を教えてください。

「完成した作品は、スタッフ・キャストのご努力が結晶した素晴らしい作品になったと思います。戦争の時代を描きながら、見終わった観客の胸に、不思議に幸せな気分を伝えられる。そんな稀有な一作になったとも思いました。ラストシーンは、新たな平和と民主主義の時代への産声でもありました。未来につながる希望の願いを語ってくれました」

――「あの日のオルガン」の上映は目下、全国何カ所を回られていますか?

「私の行脚の第1部は、市民プロデューサーを求めての旅でした。市民プロデューサーは77口、総額7700万円集まりました。お一人で参加してくださった方、団体で参加してくださった方、そして小口のお金を集めて参加してくださった方々。まさに優しきお心の結晶でした。そして、その後は全国の都道府県ごとの上映運動を立ち上げる旅が続いています。これをトータルするなら、その足跡は47都道府県に及びました。完成後は、各都道府県ごとに関係団体の方々にまずご覧いただく試写会を続けていますが、作品の反響には驚かされています。映画は本来、嗜好品です。それぞれの人によって好き嫌いが分かれるものだと思っています。しかしながら、本作の反響は性別、年齢、よって立つお立場を超えて、ほとんどの方が感動のお声で応えてくださいます。“子供の命と平和”を語る本作を、今の時代に置いた時に光を放って見える。そんな作品なのかもしれません」

――「あの日のオルガン」の舞台となった埼玉県蓮田市との協力、埼玉在住の小中学生を中心にした上映会は具体的に進んでいますか?

「蓮田の支援運動は見事なものでした。最初、火がついたのは市民有志の方々からでした。この企画が伝わるや、それはまさに蓮田の誇りでもあると、早急に上映運動、製作支援運動を起こそうと動いてくださりました。『映画企画を聞く会』を計画していただき、私が招かれました。私の語る企画を市民の方々は感動と共に受け止めてくださり『製作支援蓮田市民の会』を作って市民プロデューサー活動がスタート。小口の募金は幸い次から次に集まり、最終的には3口を実現してくださいました。市民の活動は中野和信市長のお耳にも届き、急きょ試写会にもご参加いただきました。結果、市長は大感激され、市も乗り出しての市民運動は大きく広がることに。そして、人口の20%に当たる観客1万人を目標とした上映実行委員会が発足しました。目標の1万人のうち、4500人は市内の全小中学生の鑑賞。その予算も3月議会に提出されました。子供たちに命の尊さを語るとともに、蓮田の誇り高い歴史を伝えることになりそうです」

――「シネマとうほく」を立ち上げ、地域運動としての上映運動を展開されるようになったきっかけを教えてください。

「日本はいつの間にか社会にいくつかの歪みを抱えるようになってしまったように思われます。地域社会と家族の崩壊が語られ、経済成長のみが優先され、都市と地方との格差は決定的なまで開いてしまいました。こんな時代に文化としての映画の力を前面に、映画製作・上映を通して地域社会に人と人とが支え合う心の営みを回復したいと願っています。私たちの全国上映は興行としてのそれではなく、より良き地域社会実現のための『上映運動』として、ご賛同の方々と手を携えて行われます。2011年公開の『エクレール~お菓子放浪記』は2年をかけて全国850カ所、13年公開の『じんじん』は全国700カ所の上映されました。いずれも地域の方々が立ち上がり、公共のホールを使用して自ら『上映実行委員会』を立ち上げた、まさに心通う地域社会を願った『上映運動』でした。こんな願いも実現するべく『シネマとうほく』を立ち上げました」

――今後はどのような映画を製作したいか、どのような映画で全国を回りたいかなど、今後の展望について教えてください。

「私は昭和23年生まれ、いわゆる団塊の世代です。少年時代、日本映画の最盛期を経験しました。家族で、そして学校でもたくさんの映画を見させてもらい、映画を通して人の道や人の情けを学んでもきました。あの時代、経済的には貧困でしたが、心は豊かで、今日よりはきっと素晴らしい明日がくる。そんな未来への希望も胸にあったことを記憶しています。それから60年、社会の閉塞感は頂点にまで高まり、自らの利のためなら他者を蹴落とすことがあたかも社会の公正なルールと語られ、弱者が社会の片隅に追いやられようとしています。こんな現代社会に、もう一度、人の営みを取り戻す力となる。人と人とがお互いを尊重し、支え合う社会を実現する。そんな社会づくりに貢献できる映画製作・上映を続けて参りたいと願っています。次の企画作品がスタートしました。明治初期の東北を舞台にした、若き学生とアメリカから渡って来た女性宣教師との心の交流を描きます。時代の中に道を失った、今の若者たちへのメッセージにしたいと夢を描いています」

◆鳥居 明夫 1948年(昭23)年、岩手県生まれ。早稲田大学法学部卒業後、共同映画に入社。その後、独立し、98年に「シネマとうほく」(本社・宮城県仙台市)を立ち上げ、代表取締役を務める。現在も「スローシネマネットワーク」を提唱し、公共のホールを用い、地域運動としての上映運動を展開している。アニメ「アルテイ」「ハードル」や劇映画「エクレール~お菓子放浪記」などを製作。

◆映画化への道のり 1度目は1976年、大映が「命を守る女たち」というタイトルで企画。興行性が低いと上層部が嫌がり、立ち消えになった。2度目は80年、共同映画が企画を引き継ぎ、映画化に乗り出した。久保つぎこ氏に原作を依頼し「君たちは忘れない――疎開保育園物語」の出版にまで至ったが、子役が主役を演じるには無理があると断念した。3度目は2012年、鳥居氏が奔走。山田洋次監督作品の脚本で評価の高い平松恵美子氏にプロットを依頼したが、各所の協力が得られず、またも頓挫した。

◆ストーリー 太平洋戦争末期、東京・戸越保育所の主任保母・板倉楓(戸田)は、園児たちを空襲から守るため、親元から遠く離れた疎開先を模索していた。別の保育所・愛育隣保館の主任保母・柳井房代(夏川結衣)の助けもあり、最初は子供を手放すことに反発していた親たちも、何とか子供だけでも生き延びてほしいという一心で我が子を保母たちに託すことを決意。しかし、戸越保育所の所長・脇本滋(田中直樹)がようやく見つけてきた先は、埼玉にある古びた荒れ寺・妙薬寺だった。幼い子供たちとの生活は問題が山積み。それでも保母たちは地元の世話役の協力を得て子供たちと向き合い、みっちゃん先生(野々宮光枝)(大原櫻子)はオルガンを奏で、みんなを勇気づけていた。戦争が終わる日を夢見て…。そんな願いをよそに、1945年3月10日、米軍の爆撃機が東京を来襲。やがて、疎開先にも徐々に戦争の影が迫っていた――。

2019年3月15日のニュース

-

森昌子“花の中三トリオ”は「バビ語」で秘密のやり取りと明かす

[ 2019年3月15日 22:46 ] 芸能

-

一茂、AKB総選挙での炎上騒動について弁明も…加藤浩次「ファンにしたら腹立ちますよ!」

[ 2019年3月15日 21:42 ] 芸能

-

ピエール瀧容疑者「20代からコカイン使用」と供述 仕事の合間にも使用?

[ 2019年3月15日 21:25 ] 芸能

-

ガンバレルーヤ・よしこが“絶世のブス“に挑戦 「次は朝ドラのヒロイン目指す」

[ 2019年3月15日 20:29 ] 芸能

-

元NHKの登坂淳一アナが再婚 “菅野美穂似”の30代一般女性と

[ 2019年3月15日 19:06 ] 芸能

-

桂文枝 神戸新開地・喜楽館で子供対象の「学校寄席」構想明かす

[ 2019年3月15日 18:07 ] 芸能

-

ダウンタウンと共演、冠番組も…34年目ベテラン芸人がバイト生活の理由

[ 2019年3月15日 18:00 ] 芸能

-

渡辺謙 高名な画家役も「絵を描くシーンなくてよかった」

[ 2019年3月15日 17:27 ] 芸能

-

ピエール瀧容疑者逮捕「電気グルーヴ」ロックフェス2公演も出演中止 30周年公演に続き

[ 2019年3月15日 17:00 ] 芸能

-

漫才コンビ・レギュラーが取り組む「レクリエーション介護」とは?

[ 2019年3月15日 16:47 ] 芸能

-

明石家電視台にマニアックなコレクター登場 石の収集にさんま「すごいね~。楽しいやろな」

[ 2019年3月15日 16:26 ] 芸能

-

佐々木蔵之介 ラジオドラマで浜村淳演じる!「ありがとう浜村淳です」45周年記念

[ 2019年3月15日 15:50 ] 芸能

-

“たまむすびファミリー”玉袋筋太郎 瀧容疑者に「全員でケツバットだ!」

[ 2019年3月15日 15:29 ] 芸能

-

ピエール瀧容疑者の冠番組「しょんないTV」打ち切り ゴールデン昇格目前に…

[ 2019年3月15日 14:01 ] 芸能

-

NGT48冠番組が今月で終了 公式サイト発表「あらたな出会いを信じて」

[ 2019年3月15日 13:51 ] 芸能

-

ピエール瀧容疑者と同じ事務所のミッツ「一番危険な香りを漂わせている人だった」

[ 2019年3月15日 13:16 ] 芸能

-

【明日3月16日のまんぷく】第139話 具材に苦心する源…萬平の言葉から、ある技術を発見!

[ 2019年3月15日 13:00 ] 芸能

-

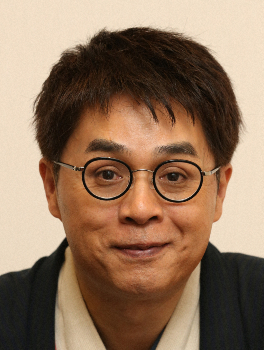

美馬怜子 妊娠&結婚 ダブルのおめでた発表「平成最後のタイミングでの出産となりそう」

[ 2019年3月15日 12:24 ] 芸能

-

5月に「六代目松喬 七回忌兄弟会」 七代目松喬「真剣に大きなネタを」

[ 2019年3月15日 12:19 ] 芸能

-

もう1つの“埼玉映画”が反響「あの日のオルガン」映画化に40年、上映の輪が全国に

[ 2019年3月15日 12:00 ] 芸能

-

美馬怜子 妊娠&結婚を発表 4月に「母になります」

[ 2019年3月15日 11:46 ] 芸能

-

志らく 逮捕者の出演作お蔵入りに「連帯責任って日本人の独特のものが…」

[ 2019年3月15日 11:32 ] 芸能

-

岡村隆史 ピエール瀧容疑者の逮捕に驚き「この人おかしいなと思ったこともない。人はわからんもんやな」

[ 2019年3月15日 11:10 ] 芸能

-

ピエール瀧容疑者逮捕でTBS系「ゲンバビト」3月中の放送を中止 編集検討も「難しい」

[ 2019年3月15日 10:13 ] 芸能

-

杉咲花主演「ハケン占い師アタル」最終回11・3% 自己最高で“有終”

[ 2019年3月15日 10:07 ] 芸能

-

沢村一樹主演「刑事ゼロ」最終回10・1% 2週連続2ケタで“締め”

[ 2019年3月15日 10:03 ] 芸能

-

「新カープ女子」高田夏帆が歌手デビュー 元ポルノTamaとコラボ「小園選手に負けない歌に」

[ 2019年3月15日 10:00 ] 芸能

-

「THE RAMPAGE」川村壱馬は唯一無二の三刀流 歌、ダンス、そして「一本筋の通った役者に」

[ 2019年3月15日 09:30 ] 芸能

-

紅白コラボで話題 石川さゆり×布袋寅泰でロックな「ソーラン節」

[ 2019年3月15日 09:15 ] 芸能

-

清野菜名がセンバツ出場校紹介のナレーター挑戦「あの頃の血が…」

[ 2019年3月15日 09:00 ] 芸能

-

倉木麻衣 「宝物」配信ドラマイベントで続編おねだり

[ 2019年3月15日 08:55 ] 芸能

-

堀ちえみ「ひとつひとつ願いが叶っていく」 退院も「そろそろ見えてくる」

[ 2019年3月15日 08:48 ] 芸能

-

量刑は執行猶予付き懲役1年6月が妥当 捜査が営利目的所持に発展すれば実刑

[ 2019年3月15日 06:45 ] 芸能

-

似顔絵が描かれたマンホールのフタ撤去 静岡・地元局「しょんないTV」とのコラボ

[ 2019年3月15日 06:30 ] 芸能

-

「いだてん」第10話再放送は出演シーンカットし放送 「あまちゃん」総集編・後編は差し替え

[ 2019年3月15日 06:10 ] 芸能

-

「64」「あまちゃん」…NHK「DVD販売は対応協議中」

[ 2019年3月15日 06:10 ] 芸能

-

ピエール瀧容疑者“紅白内定”取り消し 「電気グルーヴ」30周年集大成のはずが… 大河収録中も摂取か

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

「麻雀放浪記」公開へ 重要な五輪組織委元会長役で再撮影不可 有料コンテンツとして判断は観客に委ねる

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

WOWOWは「作品ごとに判断」 瀧容疑者出演「サニー/32」「孤狼の血」は他作品に差し替え

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

前日謝罪の赤江珠緒アナ「本当の謝罪は当人が…」 メールが1500通、代役は「協議中」

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

「グルーヴ」相方・石野卓球 DJ予定のイベント中止に「だとよ」 ツイッターで逮捕後初コメント

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

BIGBANG V.I出頭 売春あっせん容疑で2回目聴取へ

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

ゴマキ不倫 今月まで周囲に報告せず

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

関ジャニ∞村上「NHKさん次第」、紅白司会に手応え

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

香取慎吾 日本初個展「自分が素材。いろんな部分見て」

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

平成最後の日、テレ朝が特番 羽鳥アナ司会「楽しく振り返りたい」

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能

-

4月29日に「棋才 平成の歩」開催 羽生九段、藤井七段ら集結

[ 2019年3月15日 05:30 ] 芸能