【内川父手記】闘病、イップス…耐えながらたどりついたことを褒めてあげたい

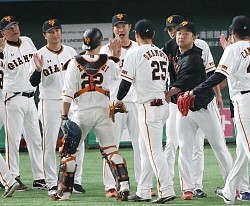

パ・リーグ ソフトバンク3―0西武 ( 2018年5月9日 メットライフD )

Photo By スポニチ

ソフトバンク・内川の父・一寛さん(61)が息子の偉業を祝福した。大分工では監督と選手の関係で甲子園を目指した父子鷹。高校時代の思い出や、プロ入り後の苦悩を間近で見てきた父が、スポニチ本紙に手記を寄せた。

2000安打打ったから凄いではなくて、ここまでプロの世界でやれたことが良かった。なかなか、この年数を現役でやる選手は少ない。耐えながら、ここにたどり着いたのは、数字よりも褒めてあげたい。

高校で「習いたい」と言いだしたのは、聖一からだった。私の転勤先になりそうな大分工を受験して、私の異動待ちだった。「俺が行かなかったらどうする?」と聞いたら「1年間、浪人する」と。そこまで言ってくれてうれしかった。監督冥利(みょうり)に尽きると思った。

高校1年の8月31日。今でもはっきり覚えている。夜に左のかかとが痛いと言い始めた。2学期の始業式の日に病院に連れていったら「骨が溶ける病気」(骨のう腫)と言われて驚いた。野球どころではなく入院し、手術を受けた。一度退院したが、切った痕から膿(うみ)が出てきて、再び緊急入院。全部取って、1週間、寝たきりになった。かわいそうだった。少しでも細菌があると再発する。別の場所から骨を削り、埋め込んだ。足が細くなるのが分かる。家内は泣いていた。野球は厳しいかなと思っていた。そんなとき「新しいグラブを作って」と聖一が言ってきた。

試合に出始めたのは、2年の6月の練習試合だった。全力疾走もできない状態だった。本格的に動きだしたのは2年の秋から。朝早く次男と一緒に出ていって本当に野球が好きなんだと思った。手はいつも切れていた。ティー打撃は握力と感覚をつけるために素手でやらせていた。それは今も変わっていない。

横浜時代にはイップスになった。試合を見に行ったら2失策した。試合後に食事に行ったら、聖一が泣きだした。家内は「辞めて大分に帰ってきて仕事したらいいよ」と言ったこともあった。失敗したら、原点に戻る。調子が悪い時期は、日曜日のデーゲームが終わった後、最終で大分に帰ってきて、夜中、庭でスイングしたり、高校時代のビデオを見ていた。次の日も高校時代のビデオを見て、振って感覚を思い出して、横浜に戻る。それを繰り返していた。

ソフトバンクで一番、苦労したのは4番になった年。相当、悩んでいた。打率3割を切って僕も心配したが、次の年に3割打った。打撃はまた、進化している。バットの感覚や乗せる感覚、そういうものをまだ、追求しているのかと思う。毎年、オフになると少しずつバットのバランスを変えたりする。もっといい感覚があるんじゃないかと追求しているんだと思う。

私は一時、高校野球の監督をするのはやめようと思ったことがあった。野球部のない特別支援学校に行っているとき、聖一がWBCに出て、火が付いた。野球界から逃げたらダメだと。聖一のおかげだった。今でも「内川選手のお父さん」と言われると悔しいし、いい刺激をくれる。

2000本を境に野球界に恩返しするポジションへ移行していく年齢。故障もあり、精神的なものもあり、いろんなことを経験した。いつ病気するか、入院するか。頼むから、無理しないでと思う。

◆内川 一寛(うちかわ・いっかん)1956年(昭31)12月28日生まれ、大分県出身の61歳。鶴崎工から法大に進学し内野手としてプレー。国東、大分工で監督を歴任し、93年夏に甲子園出場。09年からは情報科学で監督を務め、現在は副部長。

2018年5月10日のニュース

-

阪神 3連続で巨人との3連戦に負け越し…金本監督は「分が悪すぎる」

[ 2018年5月10日 22:20 ] 野球

-

オリックス 延長12回サヨナラ勝ち!4カード連続勝ち越し

[ 2018年5月10日 22:04 ] 野球

-

由伸監督、ベテラン絶賛 39歳阿部「さすが」36歳内海「いい投球」43歳上原「リズム良く…」

[ 2018年5月10日 21:41 ] 野球

-

39歳阿部「おっさんパワーで」36歳内海に白星贈る3ラン

[ 2018年5月10日 21:33 ] 野球

-

巨人・内海、14年連続勝利も恐縮「斎藤さんにはまだまだ及ばない」

[ 2018年5月10日 21:22 ] 野球

-

巨人・内海、306日ぶり白星で14年連続勝利!槙原、堀内に次ぎ、斎藤雅に並んだ!

[ 2018年5月10日 21:02 ] 野球

-

清宮、連続試合安打は7でストップ 初の左翼スタメンも4の0

[ 2018年5月10日 20:37 ] 野球

-

巨人・内海、14年連続勝利なるか 1点リードで6回途中降板

[ 2018年5月10日 19:56 ] 野球

-

阪神ドラ5谷川、プロ初登板初先発 5K力投も阿部の一発に泣く

[ 2018年5月10日 19:37 ] 野球

-

故障の西武・ウルフ&おかわり 12日の2軍戦で復帰へ!

[ 2018年5月10日 19:07 ] 野球

-

【ファーム情報】広島・新井は2試合連発 阪神・島田、板山が3安打2打点

[ 2018年5月10日 18:39 ] 野球

-

清宮、スタメンでは初の左翼出場!連続安打記録の更新狙う

[ 2018年5月10日 17:39 ] 野球

-

大体大 連敗7でストップ 代打・池側が起死回生の逆転2ラン

[ 2018年5月10日 15:56 ] 野球

-

元オリオールズのパルメイロが53歳で独立リーグの球団と契約 息子も在籍

[ 2018年5月10日 15:37 ] 野球

-

巨人 特典の特製応援タオルの7月デザイン決定

[ 2018年5月10日 15:10 ] 野球

-

横浜「ラミちゃん ボイススタンプ」発売 売上利益はダウン症の子どもたちを支援する活動へ寄付

[ 2018年5月10日 13:55 ] 野球

-

ロッテ コーチ人事を再編 鳥越裕介コーチがヘッド専任に

[ 2018年5月10日 13:42 ] 野球

-

日本ハム 中田1000安打記念グッズ販売開始

[ 2018年5月10日 13:32 ] 野球

-

西武 BCリーグ富山のヒース投手の獲得を発表

[ 2018年5月10日 12:40 ] 野球

-

日本ハム 清宮プロ1号弾グッズ発売開始

[ 2018年5月10日 12:16 ] 野球

-

将来が楽しみ!2メートル左腕・今西、目指せ早大の“ビッグユニット”

[ 2018年5月10日 12:13 ] 野球

-

田中将大、5勝目ならず 6回途中4失点 ヤンキース8連勝で単独首位

[ 2018年5月10日 11:50 ] 野球

-

東都大学リーグは雨のため中止 11日に順延

[ 2018年5月10日 11:05 ] 野球

-

勝ち星に恵まれないDeNA・飯塚、ジンクスを覆せ!

[ 2018年5月10日 11:00 ] 野球

-

ロッテ 謎の魚、台湾を目指し深海を航行 “運命の出会い”心待ち

[ 2018年5月10日 10:31 ] 野球

-

ソフトB内川 後輩に惜しみなく助言、特長つかむ早さは指導者向き

[ 2018年5月10日 10:30 ] 野球

-

田中将大 6回途中8安打4失点、5勝目ならず 首位攻防Rソックス戦

[ 2018年5月10日 10:14 ] 野球

-

マエケン 次回先発は11日のレッズ戦 指揮官が発表

[ 2018年5月10日 10:12 ] 野球

-

【隠しマイク】ハム玉井 売れっ子の芸能人に「似てるって言われました」

[ 2018年5月10日 10:00 ] 野球

-

【田淵幸一氏視点】清宮は強い右手首持つ典型的な“大砲”

[ 2018年5月10日 09:45 ] 野球

-

田沢 1回1失点に唇かむ「納得いかない」

[ 2018年5月10日 09:42 ] 野球

-

西武 本拠今季初黒星 開幕からの連勝12でストップ

[ 2018年5月10日 09:37 ] 野球

-

広島 2戦連続9回2死無走者から追いつかれた 岡田完封目前の悪夢

[ 2018年5月10日 09:35 ] 野球

-

打撃不振に入院も経験…清宮 正月に「道」としたためた意味

[ 2018年5月10日 09:30 ] 野球

-

勝ってよかった…中日・森監督 リクエスト要求遅れて認められず

[ 2018年5月10日 09:28 ] 野球

-

「清宮は余裕がある」田中幸雄氏がエール 必要なのは何よりも経験

[ 2018年5月10日 09:16 ] 野球

-

佐々木健介 内川がプロレスラーだったら「すげえいいタッグ組めた」

[ 2018年5月10日 09:02 ] 野球

-

BCリーグ信濃に異色練習生、イケメン元モデルの高橋 目指すは選手契約

[ 2018年5月10日 09:00 ] 野球

-

次は日本かロンドン?大リーグ 今季3カ国でノーノー達成

[ 2018年5月10日 09:00 ] 野球

-

ソフトB内川 運命変わった杉村コーチとの出会い わずか5センチのメンテナンス

[ 2018年5月10日 08:48 ] 野球

-

【内川父手記】闘病、イップス…耐えながらたどりついたことを褒めてあげたい

[ 2018年5月10日 08:36 ] 野球

-

小久保裕紀氏が語る内川の凄さ 30発打てる実力あるのにヒット徹底

[ 2018年5月10日 08:23 ] 野球

-

ソフトB内川 愛子さまにもきっと届いた偉業 サイン入りバットの逸話

[ 2018年5月10日 08:11 ] 野球

-

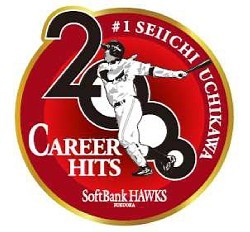

ソフトB 5・9日西武戦で内川の通算2000安打記念メダルをプレゼント

[ 2018年5月10日 08:01 ] 野球

-

高校野球100年 あなたの選ぶ名勝負は? 静岡大会7・7開幕

[ 2018年5月10日 08:00 ] 野球

-

番記者が語る清宮 追い求めるのは世界一の“野球の華”

[ 2018年5月10日 07:47 ] 野球

-

大谷 メジャー初の代打安打、打率3割4分4厘 チームは大勝

[ 2018年5月10日 06:45 ] 野球

-

清宮 王超え24打席目プロ1号 王さん太鼓判「何か持ってる」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

内川 遅咲きのヒットマン 広角打法とメンタル面の成長で2000安打達成

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ソフトB内川に聞く 夫人は「僕の扱い方を一番分かってくれている」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ソフトB内川 通算打率.308 右打者では落合に次ぐ2位

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

内川感謝「父から教えてもらったものが幹に」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

【おめでとう内川】柳田「改めて偉大さを感じた」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ソフトB松田「イメージ通り」十亀から3戦3発

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

左肩張りの雄星 復帰は6月以降か 鈴木球団本部長「回復が遅いと」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

清宮に内川もじゃあ…中田 通算1000安打達成も「俺の1面消えたな」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

オリ・ディクソン 清宮にプロ1号許し2軍再調整も「初本塁打おめでとう」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

広島 2戦連続で9回2死無走者から追いつかれた 痛恨ドロー

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ラミ監督 耐えた8人継投「勝利に等しい」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

“ヤングG”が連敗止めた 岡本還した!吉川尚走った!

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

巨人・沢村 光るけん制 由伸監督「大きなプレー」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

巨人・亀井 感謝っす!お立ち台で「岡本さん」連発

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

阪神メッセ 2敗目「初回さえなければ…」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

阪神 今季初4連勝ならず 中軸不発、大山ミスも響く

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

阪神・植田 全4打席出塁 5盗塁は糸井と並ぶチーム最多

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト拙攻12残塁 小川監督「終盤チャンスはあった」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

楽天・美馬 1軍復帰へ 梨田監督「大丈夫だと報告受けた」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ロッテ井口監督 11日から4番で角中復帰明言「合流する」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

ロッテ涌井 11日スライド登板へ 石川と別カードに

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

巨人・坂本勇「素直にうれしい」12年目で初の月間MVP

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

大谷 打撃練習で敵地沸かせた ロ軍広報「なかなかあそこまでは…」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

イチロー納得「やっぱり喜ぶんだ」感情出さない左腕がノーノー

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

平野 勝利の立役者に ロブロ監督絶賛「救われたよ」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

“3000安打&500発”53歳 米独立Lで復帰 28歳息子と同僚に

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

マー Rソックス戦登板へ「前回と違った登板になれば」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球

-

内川 2000安打一夜明けでスッキリ「全然、楽です。朝起きた時の感覚も違う」

[ 2018年5月10日 05:30 ] 野球