プロ野球を支え続けた父子

Photo By スポニチ

【内田雅也の広角追球】澄みわたる青空に浮かんだ雲が笑っていた。旅立った故人の表情ではなかったか。その日の京都は穏やかだった。

12月11日、建仁寺で小島昭男さん(10月26日、90歳で他界)の四十九日法要、納骨があった。お斎(とぎ)の席では位牌(いはい)と遺影にビールが供えられた。

「ビールこそ人生なり」と話していた。「死ぬまでビールを友とし、マイクロホンなしでカンツォーネを歌うことが夢だ」。2003年から大阪・梅田新道のビアホールで毎月、講演や音楽会を開き、自らも歌声を響かせた。放送局OBらでつくる関西民放クラブの有志が中心となった月例会である。法要には同会メンバーも列席した。病床を訪ねると「ビールはないのか」とせがまれたと話していた。「本当にビール命の兄でした。今日は愉快にやってください」と妹・のぶ江さん(85)が笑っていた。

1951年(昭和26)8月、「ラジオの仕事がしたい」と、父の勧めもあり開局前の朝日放送(ABC)に入社。「翌日、甲子園球場に行くと詰め襟学生服のアナウンサーの卵が8人いた。後のエースになる村上守、中村鋭一、西村一男ら1期生は皆、野球中継の練習をさせられていた」。野球記者から「スズメの学校みたいだな」と冷やかされた。

野球中継の草分け的存在だった。52年から始めたラジオのプロ野球中継では専属解説者第1号として朝日新聞運動部長だった芥田武夫氏(後の近鉄監督)を起用した。解説者には小西得郎氏もいた。55年からのNHK野球解説で「何と申しましょうかあ」の口癖が流行語となった。「あの名セリフも最初は村上アナウンサーとの対話から出てきたもの」。先駆者としての自負があった。

昭男さんとの出会いは2011年1月。前年暮れ、阪神ゆかりの地を訪ねる連載『猛虎の地』(大阪本社発行版紙面)について「実に懐かしい」と封書で感想をいただいた。同年、甲子園歴史館に父・小島善平氏(1903−57年)の日記など資料を寄贈したと聞き、取材に出向いた。

善平氏は1936年(昭和11)2月、今のプロ野球につながる日本職業野球連盟の発足と同時に関西支部長に就いた。戦前戦後と裏方としてプロ野球を支え続けた。

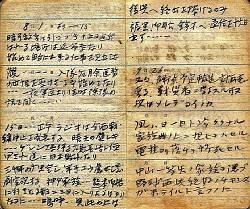

寄贈品は1940−44年の「日記」、45年の「召集令日記」、従軍後の「部隊ノート」、雑記の「破壊録」。さらに昭男さんの元には手紙類が残されていた。関西で開催された全試合の入場者数、球場使用料にボールの個数も記録されていた。戦前戦中のプロ野球の実情を知る第一級の資料だった。取材を進め、「日米開戦70年特別企画」として紙面化した。

45年4月の出征前、ボールやバットなど野球用具を阪急マネジャー・益田秀高氏と奈良県御所町(現御所市)で軍需工場を開いていた橋本三郎氏(後のコミッショナー参与)に託した。道具はそれぞれ西宮球場スタンド下の倉庫、工場内倉庫に隠され、保管された。

この道具が終戦後、プロ野球復活を告げる11月の東西対抗(神宮など)で使われた。後にセ・リーグ会長となる連盟幹部の鈴木龍二氏は「試合をやろうにも東京には何もない」。連絡を受けた善平氏は闇列車で大阪から運んだ。後に「命のボール」と書き残した。

終戦当時12歳だった昭男さんは「父は覚悟と決意をもってプロ野球を守っていた」とその姿をみていた。プロ野球を支える姿勢は昭男さんにも引き継がれていた。

昭男さん法要の翌12日は善平氏の命日だった。のぶ江さんは「今ごろは向こうで一緒に、何してますかねえ」と、天国での父子再会に思いをはせた。(編集委員)

◆内田 雅也(うちた・まさや) 1963年2月、和歌山市生まれ。小学校卒業文集『21世紀のぼくたち』で「野球の記者をしている」と書いた。桐蔭高(旧制和歌山中)時代は怪腕。慶大卒。85年入社以来、野球担当一筋。大阪紙面のコラム『内田雅也の追球』は10年目を終えた。昨年12月、高校野球100年を記念した第1回大会再現で念願の甲子園登板を果たした。

2016年12月18日のニュース

-

広島 3選手がトークショー 新井「夢のような最高の1年」

[ 2016年12月18日 20:04 ] 野球

-

巨人 阿部「“センスがない”とコーチから言われた センスは努力でカバーできる」

[ 2016年12月18日 19:37 ] 野球

-

日本ハム 栗山監督 大谷は「まだ序章 みんなが“きたかっ!”っていう野球を」

[ 2016年12月18日 19:19 ] 野球

-

広島 新助っ投ブレイシアを獲得 セットアッパー候補

[ 2016年12月18日 12:00 ] 野球

-

【決断】楽天・栗原 東北での一年で芽生えた指導者の資質

[ 2016年12月18日 11:00 ] 野球

-

メッツ守護神 30試合の出場停止処分か リーグのDV規定に抵触

[ 2016年12月18日 10:57 ] 野球

-

DeNAはキッズ会議「野球の未来に必要なこと」議論

[ 2016年12月18日 10:23 ] 野球

-

マーも楽しんだ「ボールパーク」球場に観覧車、カフェ…

[ 2016年12月18日 10:21 ] 野球

-

楽天 大学生の発想で人気アップ策 最優秀賞は就活“シード権”

[ 2016年12月18日 10:20 ] 野球

-

プロ野球を支え続けた父子

[ 2016年12月18日 09:52 ] 野球

-

多くのプロ野球選手が「最高」と認める主将がいる

[ 2016年12月18日 09:27 ] 野球

-

FA制度導入24年目 獲得選手ゼロの球団とは…

[ 2016年12月18日 09:20 ] 野球

-

平田 Bリーグ始球式で興奮 スラムダンク愛読、仙道に憧れ

[ 2016年12月18日 06:40 ] 野球

-

高山 史上初2年連続で明大「特別功労賞」受賞

[ 2016年12月18日 06:25 ] 野球

-

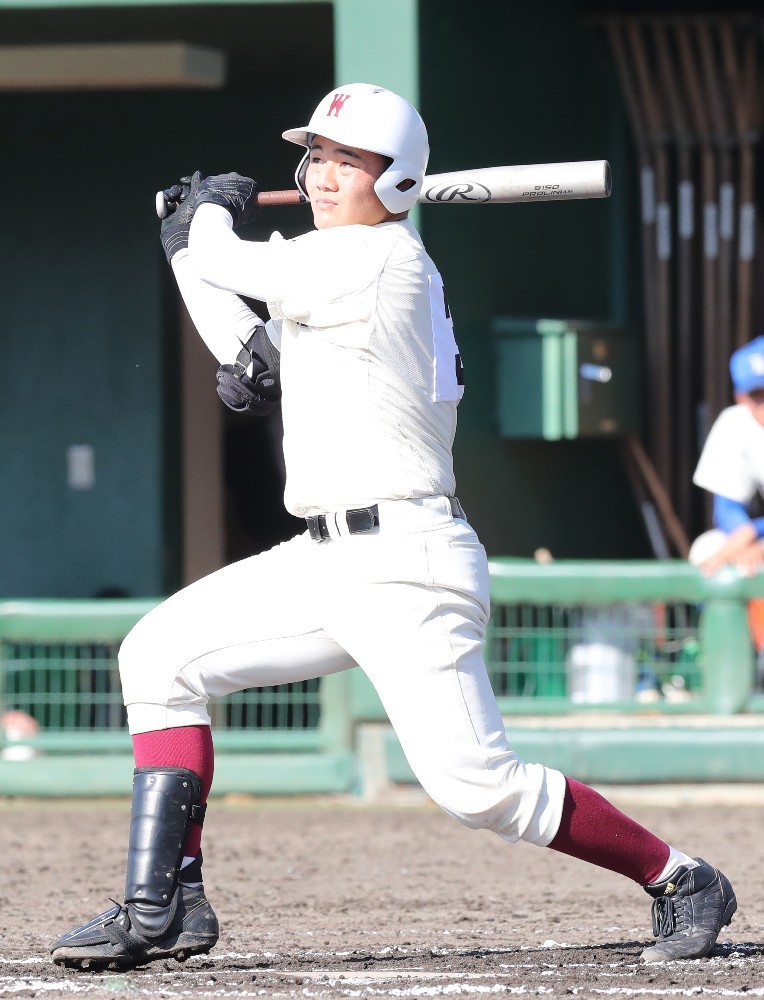

清宮、通算78号で年内終了 最終戦で2発

[ 2016年12月18日 06:12 ] 野球

-

阪神、DeNAも清宮1位有力「潜在能力は抜群」

[ 2016年12月18日 06:11 ] 野球

-

栗山監督 清宮引き当てる!くじ「6度目の正直」に懸ける

[ 2016年12月18日 06:10 ] 野球

-

虎新助っ人キャンベルは七刀流?捕手、中堅以外OK 登板経験も

[ 2016年12月18日 05:50 ] 野球

-

大谷の二刀流、絞るなら?由伸監督は打「毎日出せるので」

[ 2016年12月18日 05:44 ] 野球

-

長嶋さん、王さん、由伸監督 30日放送番組で中居とトーク

[ 2016年12月18日 05:42 ] 野球

-

長嶋さん王さんが由伸監督へ金言 感情表に出せ!

[ 2016年12月18日 05:32 ] 野球

-

野生児だ戸根 マナティと遊泳、マシソンと狩猟

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

巨人 新守護神候補の長身助っ人カミネロ獲得

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

大谷初ハワイ「楽しかった」連続日本一へ英気養う

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

牧田 大谷キラー継続も「あいつこそ“神ってる”」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

西武 ドミニカン右腕と合意 34歳キャンデラリオ

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

来季ミスターロッテ「8」中村「23」野球用具を途上国に寄贈へ

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

今江 早く100本を「そんな数字は最低限」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

和田「楽しみ」杉内と同学年対決 熊本野球教室で豪華同窓会

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

内川は福島で野球教室 フル出場&2000安打誓う

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

オリックスドラ2黒木“本家”ジョニーと同じ釣り趣味

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

今永 2月WBC前哨戦投げたい 宿敵・韓国相手に力試し

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

山田にコツ聞く!雄平20盗塁宣言「スタートが大事」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

大瀬良アニキ“新人ウェルカム”連覇へ一体感重要

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

元巨人コーチ西山氏ら 資格回復研修会参加

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

スポニチ後援木内旗、豊ナインズV 木内氏レベルアップに驚き

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

マーリンズが田沢獲得 イチ助言が後押し「とてもいい投手」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

マーリンズ 身売り浮上も球団社長一蹴「噂はいつでもある」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

山本聖子さんがダル第2子妊娠「本当に感謝」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

チャプマン カブス監督批判「投げる必要のない時も使われた」

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球

-

シャーザー WBC初出場にあらためて意欲

[ 2016年12月18日 05:30 ] 野球