【赤星憲広氏 走塁塾】二盗決めたい時はリードはあえて小さく 投手に近づいく秘伝も

Photo By スポニチ

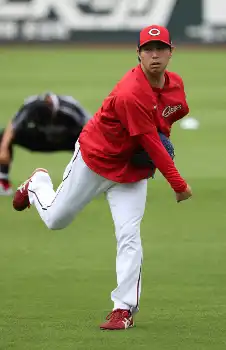

阪神OBで本紙評論家の赤星憲広氏(47)が野球少年少女や指導者に走塁技術を指南する「走塁塾」(毎月第4火曜日掲載)。第3回は「リード編」です。盗塁王5回、通算381盗塁のスペシャリストが語る極意とは…。同氏がオーナーを務めるレッドスターベースボールクラブ協力による動画も必見です。

私は通常、スタート7、帰塁3の意識でリードしていました。ただ試合展開の中でジスボールでスタートを切らないといけない状況、絶対に得点圏に進みたい状況というのは必ずあって、その時は「7・3」の意識を「8・2」もしくは「9・1」までに引き上げる必要があります。二盗に成功したいとなればリードを大きくしがちですが、逆です。盗塁を絶対に決めたい時は、半歩リードを小さくしていました。

リードを大きくすると、投手からのけん制球に注意しなければならなくなります。リードを小さくして、けん制球にもしも逆をつかれても一塁ベースに戻れる安心感があれば、一番最悪の結果である「けん制アウト」は免れることができます。二塁ベースまでの距離が半歩分だけ遠くなるデメリットも確かに生じますが、それ以上にいいスタートを切るメリットの方が大きく、優先させていました。体重のかけ方ではなく、どちらかと言えば気持ちの持ち方ですね。

私は塁上にいる時は、いつもスタートを切る準備はしていましたが、僅差や逆に大差がついていたり、相手バッテリーの強い警戒があった時などは、スタートを切るのは控えようという場面も時にはありました。その場合は逆にリードを大きくとって、帰塁の意識が高い「1・9」くらいで、投手にプレッシャーをかけるようにしていました。

あと、少し前に出て(投手に近づいて)リードを取る時がありました。投手に聞いてみたところ、同じリード幅でも近づいた場合の方が、目の錯覚で体が大きく見えるのでリードが小さく見えるらしいのです。特に右投手の場合は、セットポジションの時に左肩越しに走者を見るので、その錯覚は、より効果的みたいです。

盗塁はコンマ何秒を競う勝負。少しでも成功率を上げるために、細かいことをいろいろと考えていました。 (本紙評論家)

2023年6月27日のニュース

-

阪神・前川が人生初のお立ち台に声弾ませ「お兄ちゃんが誕生日だったので」家族に快音も届けた

[ 2023年6月27日 22:46 ] 野球

-

広島・新井監督が秋山に最敬礼「最高の仕事」「準備、野球に対する姿勢というのは周りの選手は見ている」

[ 2023年6月27日 22:42 ] 野球

-

西武ドラ1・蛭間 自慢の強振で3戦連続安打 浦学同学年・渡辺と“アベック躍動”

[ 2023年6月27日 22:36 ] 野球

-

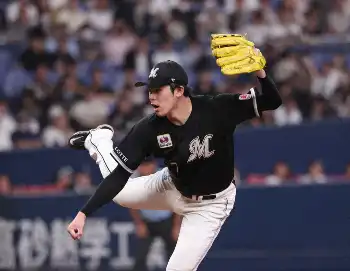

ロッテ朗希 宮城と魂の投げ合い107球「お互いこれからレベルアップできるよう競い合っていきたい」

[ 2023年6月27日 22:34 ] 野球

-

ロッテ・吉井監督「毎回同じやられ方」オリックス宮城を攻略できず今季4度目のサヨナラ負け

[ 2023年6月27日 22:32 ] 野球

-

西武・松井監督 1球に泣いた平良ねぎらう「素晴らしかった…万波君がうまいこと打ったんじゃないかな」

[ 2023年6月27日 22:26 ] 野球

-

最短10日での昇格狙う阪神・佐藤輝が2軍の練習試合で3打数1安打1打点「やることをしっかりやって」

[ 2023年6月27日 22:20 ] 野球

-

【阪神・岡田監督語録】「明後日用にちょっとええ練習かなと言うてたらヒット」対左でも前川の先発を示唆

[ 2023年6月27日 22:11 ] 野球

-

「北海道出身の伊藤大海です!」“うちなー”の記憶にもしっかり残った道産子初の沖縄勝利

[ 2023年6月27日 22:10 ] 野球

-

広島がDeNAに逆転勝ち 秋山が15打席ぶり快音など全得点に絡む活躍

[ 2023年6月27日 22:00 ] 野球

-

日本ハム・大海 うちなー・平良に投げ勝った!道産子初の沖縄勝利で4勝目 万波逆転V2ラン

[ 2023年6月27日 21:36 ] 野球

-

西武・平良 なんくるない剛球で11奪三振も「1球だけ悔やまれます」沖縄出身初の快挙ならず3敗目

[ 2023年6月27日 21:36 ] 野球

-

443日ぶり“ろきみや対決”にネット大盛り上がり! 双方勝敗付かずも「めちゃくちゃ良い試合」

[ 2023年6月27日 21:31 ] 野球

-

阪神が中日に大勝し再奪首!連敗を「5」でストップ 前川がうれしいプロ初猛打賞

[ 2023年6月27日 21:19 ] 野球

-

中日・柳が炎上 今季最短の2回2/3で5失点 2イニング完全から3回に暗転

[ 2023年6月27日 21:19 ] 野球

-

西武・平良 沖縄凱旋登板も白星ならず…7回11Kも万波に逆転2ラン浴びる

[ 2023年6月27日 21:07 ] 野球

-

DeNA あゝ首位陥落“2日天下”広島に敗れ連勝3でストップ 上茶谷が今季19戦目登板で初黒星

[ 2023年6月27日 20:58 ] 野球

-

サヨナラ弾のオリックス・森「会心」「一番、気持ちいい」 好投の宮城には「100点満点」

[ 2023年6月27日 20:53 ] 野球

-

日本ハム・万波 逆転の特大14号 大海に道産子初の沖縄勝利チャンス

[ 2023年6月27日 20:47 ] 野球

-

ロッテが首位から3位に転落 朗希の敗戦消す9回2死からの同点劇も…悪夢のサヨナラ負け

[ 2023年6月27日 20:41 ] 野球

-

オリックス 森のサヨナラ弾で首位浮上!宮城は8回無失点好投 7勝目ならずも朗希に投げ勝った

[ 2023年6月27日 20:39 ] 野球

-

阪神・島本が完璧救援 6回に2番手で登板し3人斬り 127試合連続無敗へ球団記録更新

[ 2023年6月27日 20:30 ] 野球

-

オリ・宮城が8回無失点!ロッテ・朗希と3度目対決、初めて“投げ勝った” 最遅88キロで幻惑

[ 2023年6月27日 20:28 ] 野球

-

西武・平良 沖縄凱旋先発で三振の山 6回で早くも2桁K

[ 2023年6月27日 20:13 ] 野球

-

ロッテ朗希が7回1失点 最速164キロ、10Kも…自己ワースト4暴投に2失策 宮城より先に降板

[ 2023年6月27日 20:09 ] 野球

-

DeNA関根 フェンス激突好捕にネット沸く!客席への“粋なプレゼント”も話題「広島ファンにも優しい」

[ 2023年6月27日 19:47 ] 野球

-

巨人・坂本勇人 前半戦の復帰絶望的「右大腿二頭筋長頭肉離れ」の診断 23日の広島戦走塁で右足負傷

[ 2023年6月27日 19:16 ] 野球

-

中日・柳が大炎上…3回途中5失点KO 立浪監督は渋い表情

[ 2023年6月27日 19:02 ] 野球

-

連敗脱出へ 阪神が3回に6安打集中し一挙5点!近本だ中野だ前川だ 締めは大山の豪快弾

[ 2023年6月27日 19:01 ] 野球

-

【27日の公示】中日・高松渡、広島・ターリー、日本ハム・山本拓実を登録

[ 2023年6月27日 18:44 ] 野球

-

ロッテ朗希、2回に先制許す 暴投→中前打に味方失策絡む 同期のオリ宮城と3度目の先発対決

[ 2023年6月27日 18:36 ] 野球

-

ロッテ朗希「最速163キロ」にオリ宮城「最遅88キロ」で対抗! 究極の「力」と「技」対決にSNS興奮

[ 2023年6月27日 18:25 ] 野球

-

「ミス日本グランプリ」の吉岡恵麻さんが京セラドームで始球式 「95点」のストライク投球

[ 2023年6月27日 18:17 ] 野球

-

ロッテ朗希、初回から163キロで3者凡退 同期のオリ宮城とのプロ3度目の投げ合い

[ 2023年6月27日 18:12 ] 野球

-

【ファーム情報】ヤクルト奥川は5回途中6失点で4敗目 ロッテ唐川2勝目 オリT―岡田が3号ソロ

[ 2023年6月27日 18:00 ] 野球

-

秋田での巨人―ヤクルト戦は雨天中止 ブリンソンがヘッスラで沸かせる「もっとうまく滑れると…」

[ 2023年6月27日 17:53 ] 野球

-

日本ハムが社会貢献活動 「エゾシカ出前講座」を昨年に続き実施 開催希望の学校を募集

[ 2023年6月27日 17:46 ] 野球

-

日本ハム 9月の主催11試合で秋の食フェスや音楽フェス開催

[ 2023年6月27日 17:42 ] 野球

-

【27日プロ野球見どころ】同学年の仲良し朗希VS宮城 前回はあの完全試合 西武・平良は凱旋先発

[ 2023年6月27日 17:05 ] 野球

-

松坂大輔氏が選んだ横浜高OBの歴代ベスト投手 先発には伝説の投手、中継ぎには憧れの先輩を指名

[ 2023年6月27日 17:00 ] 野球

-

ペイペイドームでジェット風船が4年ぶりに復活! ソフトバンクが専用ポンプを使った新仕様の風船を発表

[ 2023年6月27日 16:51 ] 野球

-

ブーマーがやって来る! 8月3日のオリックス―楽天戦であのレジェンド助っ人が始球式登板

[ 2023年6月27日 14:34 ] 野球

-

衝撃「トラウタニ」重盗!劇的サヨナラ勝ちに貢献 アベック弾だけじゃない!「痺れた」「珍しい」

[ 2023年6月27日 13:26 ] 野球

-

大谷翔平“虫の知らせ”弾!!キング独走26号 まさに“バグってる”大活躍

[ 2023年6月27日 12:56 ] 野球

-

大谷翔平 9回にトラウトと重盗成功、サヨナラ勝ちに貢献 3試合ぶり特大26号で2冠キープ

[ 2023年6月27日 12:56 ] 野球

-

ソフトバンクのデスパイネがリハビリ組に合流し、打撃練習などで汗

[ 2023年6月27日 12:56 ] 野球

-

大谷翔平 サヨナラの大チャンスで四球、好機つないでサヨナラ勝ち!4回には3試合ぶり26号特大ソロ

[ 2023年6月27日 12:52 ] 野球

-

マーリンズ20歳ぺレスはデビューから9試合で5勝1敗、防御率1・34 カーショーよりも凄いのか?

[ 2023年6月27日 12:32 ] 野球

-

「スゴォイ!!」大谷翔平の26号に現地実況興奮 被弾投手は天を仰いで絶望

[ 2023年6月27日 11:40 ] 野球

-

ZOZOマリンで打ち上げ花火400発!8・13ロッテVS西武戦

[ 2023年6月27日 11:31 ] 野球

-

大谷 3戦ぶり26号!特大136メートル弾!再びメジャー単独トップ リーグ本塁打王争いライバルの前で

[ 2023年6月27日 11:25 ] 野球

-

リーグ本塁打王争い 大谷ライバルのWソックス・ロベルトが目前で22号 3本差に迫る

[ 2023年6月27日 11:21 ] 野球

-

ネビン監督 大谷は「休ませる理由が見当たらない」 GMは「非常に素晴らしい。違うタイプの選手だ!」

[ 2023年6月27日 10:27 ] 野球

-

エンゼルスのホームラン兜を製作する「甲冑工房丸武」が「エンゼルス・オリジナル甲冑」を寄贈

[ 2023年6月27日 09:43 ] 野球

-

大谷翔平 ホワイトソックス戦に「3番・DH」で出場 3戦ぶり26号本塁打なるか

[ 2023年6月27日 09:10 ] 野球

-

4割挑戦のアラエスは悪球でもヒットにできる!6月のボール球の打率は驚異の・522

[ 2023年6月27日 09:01 ] 野球

-

【赤星憲広氏 走塁塾】二盗決めたい時はリードはあえて小さく 投手に近づいく秘伝も

[ 2023年6月27日 08:00 ] 野球

-

1部だけじゃない!ドラ1候補の好投手ひしめく“戦国東都”

[ 2023年6月27日 08:00 ] 野球

-

能見篤史氏が投球フォーム分析 「柔の前田」と「剛の東松」 注目の高校生ドラ1候補左腕に迫る

[ 2023年6月27日 07:31 ] 野球

-

【注目の二刀流選手】京都翔英・小笠原 大阪桐蔭ドラ1を見て覚醒 志すきっかけもあのドラ1

[ 2023年6月27日 07:30 ] 野球

-

【注目の二刀流選手】彦根東・山田 何をやらせてもセンス抜群 文武両道も実践

[ 2023年6月27日 07:30 ] 野球

-

【注目の二刀流選手】智弁学園・中山 正遊撃手もこなす天才肌「しんどい練習をしてこそ二刀流」

[ 2023年6月27日 07:30 ] 野球

-

【注目の二刀流選手】滝川二・坂井ら全国にも楽しみな逸材 山形中央・武田には馬淵監督も絶賛

[ 2023年6月27日 07:30 ] 野球

-

不振でも使ってくれた岡田監督 阪神・梅野が胸に秘める思い激白 先発2番のメッセージも意気に

[ 2023年6月27日 07:00 ] 野球

-

湯浅がインスタ写真を変えたメッセージ…阪神・梅野が感謝「ヤギも京己も戻ってきた時に」

[ 2023年6月27日 07:00 ] 野球

-

金本知憲氏が提言 阪神打線復活のカギは「直球を捉えること」 高卒2年目の前川に感じる魅力

[ 2023年6月27日 06:45 ] 野球

-

北別府さん出身地・曽於市で市民が別れ惜しむ 市役所に記帳台設置

[ 2023年6月27日 06:30 ] 野球

-

広島・坂倉 攻守で首位ベイ撃ちに闘志「気を引き締め、ミスないように」

[ 2023年6月27日 06:30 ] 野球

-

広島 第3戦はベイキラー・野村が今季初先発「やるべきことをやってベストを尽くしたい」

[ 2023年6月27日 06:30 ] 野球

-

日本ハム・野村 23歳の誓い「5年後には自分の世代で引っ張って優勝を常に狙えるチームに」

[ 2023年6月27日 06:00 ] 野球

-

今後、どんなピッチャーになれるか…ソフトB・又吉 背中を押してくれた小久保2軍監督に感謝

[ 2023年6月27日 06:00 ] 野球

-

ソフトB・山本の魅力は長打力と選球眼 2軍戦で阪神・青柳も攻略 支配下へアピール「最後まで諦めずに」

[ 2023年6月27日 06:00 ] 野球

-

栗山英樹氏 令和に読み解く根本陸夫さんの言葉「迷ったら歴史を学べ!」

[ 2023年6月27日 06:00 ] 野球

-

【スポニチスカウト部(21)】上武大・進藤勇也 「バズーカ」「長打力」併せ持つアマ球界№1捕手

[ 2023年6月27日 06:00 ] 野球

-

楽天・マー君 ダル突き放した日米通算194勝 完全アウェー何の!東京D10年ぶり白星

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

松坂大輔氏 松坂世代「最後の希望」毅の200勝待ってる 42歳感じさせないソフト・和田の投球

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

ロッテ・朗希 27日オリ・宮城と侍対決!パ首位争い「とにかく良いピッチングができるように」

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

DeNA・バウアー 次回登板は大好き「ポケモン」コラボ試合濃厚 6勝目へ“こうかばつぐん”?

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

中畑清氏 DeNAはこのまま首位を走れるか…裏ローテで臨む苦手のロードに注目

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

巨人・原監督の指令 中田&丸よ、リーダーになれ 岡本和をサポートする役割も

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト 東北遠征の巨人2連戦 初戦先発はピーターズ

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

“令和6000号”は誰だ!?巨人・岡本和?ヤクルト・村上?あと16本で到達

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

西武・平良 凱旋登板で昨年の雪辱だ!「スポーツで沖縄を盛り上げていけたら」

[ 2023年6月27日 05:30 ] 野球

-

阪神・前川、中日・高橋宏撃ち再現へ闘志!高校時代に甲子園で対戦し安打「好投手。しっかり準備して」

[ 2023年6月27日 05:15 ] 野球

-

三度目正直で“聖地星”だ!阪神・村上、お得意中日相手に29日先発へ 休養たっぷり中15日「いい感覚」

[ 2023年6月27日 05:15 ] 野球

-

1軍合流の阪神・西純「チャンスもらったことに感謝」 過去2戦2勝大好き東京Dで先発再出発

[ 2023年6月27日 05:15 ] 野球

-

「鷹の祭典」悪夢再び!?ギータ弾も“おはらい効果”も実らずソフトBは3位転落…昨年1勝8敗の鬼門

[ 2023年6月27日 05:01 ] 野球

-

ソフトB・石川 28日の復帰予定は先延ばし 2軍戦登板を挟み、7・2西武戦の再復帰目指す

[ 2023年6月27日 05:01 ] 野球

-

中日・高橋宏“因縁対決”阪神・前川斬りへ全力投球誓った 28日プロ初の甲子園先発予定「楽しみです」

[ 2023年6月27日 05:00 ] 野球

-

オリックス・宮城 今度こそ朗希に投げ勝つ!首位再浮上へ先陣「いい流れつくる」

[ 2023年6月27日 05:00 ] 野球

-

広島・床田&森下 首位追い上げへ本拠地マツダで負けられない! 奪首に勢いづくベイ斬り誓う

[ 2023年6月27日 05:00 ] 野球

-

【隠しマイク】ソフトB孫オーナー 背番「68」の理由聞かれ「僕のゴルフの生涯のベストスコア」

[ 2023年6月27日 04:59 ] 野球

-

カージナルス・ヌートにロンドンのファンも“ヌーイング”1安打1打点で勝利貢献

[ 2023年6月27日 02:30 ] 野球

-

Rソックス・吉田 2戦連続無安打で打率3割切る チームは連敗

[ 2023年6月27日 02:30 ] 野球

-

大谷 全米トップ61打点も…エンゼルス3連戦の得失点「プラス20」でカード負け越し 近代野球初の屈辱

[ 2023年6月27日 02:30 ] 野球

-

Bジェイズ・雄星 大谷抜いた日本人単独最多7勝目 移籍後最長7回投げわずか2安打

[ 2023年6月27日 02:30 ] 野球

-

カブス・誠也 ロンドン開催2試合で10打数無安打 チームの連勝も4で止まる

[ 2023年6月27日 02:30 ] 野球

-

エンゼルス・大谷 球宴HR競争出る?出ない?ヌートバー「凄いショー見てみたい」

[ 2023年6月27日 02:30 ] 野球