青学式「劇薬」は男子マラソン界の「特効薬」となるか

Photo By スポニチ

【藤山健二の独立独歩】今年も箱根駅伝は青学大の圧勝に終わった。往路、復路とも他校の追随を許さず、3年連続で箱根路を制圧。出雲、全日本と合わせた大学駅伝3冠も達成し、まさに向かうところ敵なしの勢いだ。そうは言っても…と少し思ったが、レース後の原晋監督のインタビューを聞いて安心した。今後の目標について聞かれた原監督が「箱根駅伝の舞台だけではなく、これからは青山学院軍団の中から3年後の東京五輪を目指せるようなランナーの育成を考えていきたい」と力強く宣言してくれたからだ。

学生にとって箱根駅伝は文字通り夢舞台で、誰もがただ箱根を走りたい一心で4年間精進する。チームが勝つために山上り、山下りのスペシャリストを養成し、選手は1区間20キロ前後の箱根駅伝に特化した練習に専念する。それがマラソンの弱体化を招いたという批判は今でもよく耳にするが、別にすべての学生ランナーが世界を目指す必要はないし、箱根がすべてという選手がいても不思議はない。どこに目標を置くかは選手の自由であり、誰も批判はできない。だが、少なくとも指導者には箱根よりももっと世界に目を向けてほしいとずっと思っていたので、原監督の言葉を聞いて思わず手を叩いてしまった。

日本ではかつて「学生時代はトラックを中心にスピードを強化し、それから徐々に距離を伸ばして本格的にマラソンに取り組むのは20代の後半になってからでいい」と考える人が多かった。それからすれば原監督がやっていることは邪道だ。8区で区間賞の快走を見せた3年生の下田裕太は昨年2月の東京で初マラソンに挑戦。20代後半どころか、2時間11分34秒の10代日本最高をマークした。今年も再び東京を走る予定で、3年連続で花の2区を走った一色恭志も3月のびわ湖毎日マラソンで8月の世界選手権(ロンドン)代表を目指す。2人とも「絶対に東京五輪にマラソン代表で出る」と言い切っており、年齢的に一番脂が乗るであろう「東京の次」に照準を合わせる気はさらさらない。

原監督は自らを「劇薬」と称した。「日本の男子マラソン界を変えるためには私のような劇薬が必要です」と。今の男子マラソンの現状を見れば、少なくとも従来のやり方ではダメなことは明白で、原式強化法への期待は大きい。日本陸連の長距離・マラソン強化戦略プロジェクトのリーダーに就任した瀬古利彦氏は、昭和の時代に戻ったような猛練習復活を提言している。そこに「劇薬」を加えれば、もしかしたら素晴らしい「特効薬」になるかもしれない。今年の箱根駅伝は、新年早々、そんな大きな初夢を見させてくれた。(編集委員)

◆藤山 健二(ふじやま・けんじ)1960年、埼玉県生まれ。早大卒。スポーツ記者歴34年。五輪取材は夏冬合わせて7度、世界陸上やゴルフのマスターズ、全英オープンなど、ほとんどの競技を網羅。ミステリー大好きで、趣味が高じて「富士山の身代金」(95年刊)など自分で執筆も。

2017年1月10日のニュース

-

マキロイ 東京五輪不参加の意向示す「個人的な感情の問題」

[ 2017年1月11日 01:44 ] ゴルフ

-

フィギュア全米王者が骨折 世界選手権絶望的

[ 2017年1月10日 22:50 ] フィギュアスケート

-

シャラポワ 4月に復帰へ「この上ない幸せ」

[ 2017年1月10日 22:12 ] テニス

-

鈴木愛「5勝を目指して最低3勝したい メジャーも1勝はしたい」

[ 2017年1月10日 16:53 ] ゴルフ

-

新十両の照強 関取初白星「やっと勝った」、宇良は本領発揮3連勝

[ 2017年1月10日 16:15 ] 相撲

-

残り1秒 クレムゾン大 35シーズンぶり王座に 昨季のリベンジ果たす

[ 2017年1月10日 15:49 ] アメフト

-

ネッツ、ベネットを解雇 今季平均5・0得点

[ 2017年1月10日 15:10 ] バスケット

-

ニックスのローズが“失踪状態” 練習参加も試合に姿見せず…

[ 2017年1月10日 15:06 ] バスケット

-

27歳バースデーの石浦 マクラーレンで場所入り「恥ずかしいっす」

[ 2017年1月10日 14:39 ] 相撲

-

青学式「劇薬」は男子マラソン界の「特効薬」となるか

[ 2017年1月10日 09:30 ] マラソン

-

【砂村光信の目】帝京大、勝敗分けたキックの意思統一

[ 2017年1月10日 08:44 ] ラグビー

-

松山4年弱で大台 日米の獲得賞金“20億円”突破

[ 2017年1月10日 05:30 ] ゴルフ

-

帝京大 歴史塗り変えたV8 14点差逆転、岩出監督8度舞い

[ 2017年1月10日 05:30 ] ラグビー

-

帝京大CTB矢富 千金同店同点Tなど2トライ「みんなで取った」

[ 2017年1月10日 05:30 ] ラグビー

-

20歳の帝京大・竹山 決勝で2年連続トライ「貢献できた」

[ 2017年1月10日 05:30 ] ラグビー

-

帝京大レジェンドたちも祝福 松尾氏「立派」林氏は強さ称賛

[ 2017年1月10日 05:30 ] ラグビー

-

帝京大の司令塔・松田が連覇の立役者!裏を狙い主導権

[ 2017年1月10日 05:30 ] ラグビー

-

東海大 5メートルに泣いた ラストプレーで同点ならず

[ 2017年1月10日 05:30 ] ラグビー

-

青学大・原監督 新成人に3カ条「支え」「責任」「覚悟」

[ 2017年1月10日 05:30 ] 駅伝

-

松山 猛追2位 またトーマスに苦杯も「いいところまで行けた」

[ 2017年1月10日 05:30 ] ゴルフ

-

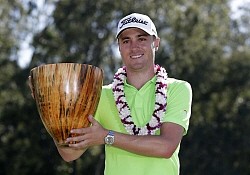

J・トーマス 今季ツアー2勝目「大きな自信になる」

[ 2017年1月10日 05:30 ] ゴルフ

-

御嶽海 初金星!日馬も食った 大関撃破の勢いそのまま

[ 2017年1月10日 05:30 ] 相撲

-

日馬ガックリ「あーあ」も切り替え「一生懸命にやった結果」

[ 2017年1月10日 05:30 ] 相撲

-

2横綱ヒヤリ 鶴竜は行司軍配差し違え 白鵬、土俵際で強さ

[ 2017年1月10日 05:30 ] 相撲

-

“宇良技”さく裂! 20種類目「首ひねり」で逆転勝ち

[ 2017年1月10日 05:30 ] 相撲

-

20歳幕内最年少の貴景勝は完敗 初勝利はお預け

[ 2017年1月10日 05:30 ] 相撲

-

香生子 成人の誓いは「挑戦」 右足首捻挫で全治4週間も

[ 2017年1月10日 05:30 ] 競泳

-

池江 初の高地合宿に手応え「しっかり追い込めた」メキシコから帰国

[ 2017年1月10日 05:30 ] 競泳

-

沙羅「再現力」で6戦5勝 トレーナー大絶賛“理想の動き何度でも”

[ 2017年1月10日 05:30 ] ジャンプ

-

葛西 強行出場も伸びず3位 W杯遠征先から一時帰国

[ 2017年1月10日 05:30 ] ジャンプ

-

スノボ竹内が闘志 平昌五輪に向け「スイッチが入った」

[ 2017年1月10日 05:30 ] スノーボード

-

女子は菊池萌が逆転、男子では渡辺が逃げ切りともに初総合V

[ 2017年1月10日 05:30 ] ショートトラック

-

錦織 左臀部負傷も全豪出場へ「影響多分ない」

[ 2017年1月10日 05:30 ] テニス

-

千葉 Bリーグ対決制し初V 富樫が躍動、3点シュート4本

[ 2017年1月10日 05:30 ] バスケット

-

全日本柔道連盟 新ルールを4月から導入 「有効」の廃止など

[ 2017年1月10日 05:30 ] 柔道