【内田雅也の追球】春風と野原、そして白球――正岡子規130年前の名句にある野球の原風景

Photo By スポニチ

野球を愛した俳人・正岡子規が<春風や まりを投げたき 草の原>を詠んでから、ちょうど130年になる。

随筆集『筆まかせ 抄』(岩波文庫)によると、1890(明治23)年4月7日、一高(今の東大)学生だった子規(当時22歳)は友人2人と本郷にあった松山出身者向けの寄宿舎「常盤会」を午前9時に出発、つくし狩りに出かけた。<天気快晴、一点の雲なし>という好天だった。

板橋公園でつくしんぼを風呂敷に詰め、王子権現の川辺で山桜に見とれ、帰り道では急な雷雨で焼き芋屋に寄った。雨は上がり、日が差してきた。片町付近で植木屋が芝生を養生している広場を見かけた。<我ヽボール狂には忽(たちま)ちそれが目につきて、ここにてボールを打ちたらんにはと思へり>と詠んだのが冒頭の名句である。

青い空に緑の芝、春風に吹かれ、自称「ボール狂」、つまり野球狂の血が騒いだのだろう。子規がどれほど野球好きだったかについては、あちこちでよく書かれている。

結核で血を吐いてから書いた『喀血(かっけつ)始末』では地獄の法廷で喀血について裁かれる。判事の閻魔(えんま)大王から「何をやったのか」と問われ「ベースボールという遊技だけは通例の人間より好きで、餓鬼になってもやろうと思っています」と答える。さらに「地獄にもやはり広い場所はありますか」と逆質問している。

伊集院静が子規の生涯を描いた小説『ノボさん』(講談社)では夏目漱石との友情が描かれている。英国留学中の漱石は子規の訃報を手紙で知った。ロンドンの下宿で亡き友をしので追悼句を作った。<きりぎりすの 昔を忍び 帰るべし>

野球に夢中だった子規をキリギリスにたとえているのだろう。<子規よ、白球を追った草原に帰りたまえ、という友への哀切が伝わってくる>。

もともと、野球と草原は切っても切れない関係にある。ベースボールを野球と訳した一高野球部の中馬庚(ちゅうま・かのえ)は原書の「Ball in the Field」から着想を得たという。野原の中の白球、これが野球の原風景である。中馬は子規の一高先輩にあたる。

それまで、略して「ベース」や「打球鬼ごっこ」とも呼ばれていたベースボールは「野球」という名訳を得て、本来の、どこかのどかで、のびやかな感じがよく伝わったと言えるだろう。

この日も朝から快晴の好天だった。子規同様に午前9時に自宅を出発、歩いて甲子園球場に出向いた。10時すぎ、グラウンドに出てみると、人っ子一人いなかった。

外野の芝に近寄り、においをかいだ。地面すれすれに目線を下げると、広がる芝生は大いなる野原のようだった。青い空に陽光が輝く。ただ、白球だけがなかった。

球場を出て、野球塔のそばで休んでいると、後ろから「バラパ、パラパラパー!」とカミナリのような大声が聞こえて驚いた。自転車に乗った野球帽の中学生3人組がピンクレディー『サウスポー』のイントロを口まねしていた。高校野球の応援で知ったのだろう。彼らもまた、野球のない春を寂しがっているのだ。

新型コロナウイルス感染拡大の脅威は収まる気配がない。甲子園球場のある西宮市は6日、小中学校の学校再開を見送った。7日の始業式は実施するが、その後は休校措置を延長する。

戦後、甲子園球場でセンバツが復活した1947(昭和22)年、俳人・田村木国(もっこく)は<甲子園原頭の春回る>と詠んだ。

木国は1915(大正4)年に第1回大会を開いた夏の全国大会の創案者でもある。原頭とは野原をいう。戦争で5年間の中断を経て、甲子園に帰ってきた野球への喜びにあふれている。

昔も今も、野原では白球が恋しくなる。特に今は。

=敬称略=(編集委員)

2020年4月7日のニュース

-

山井の消えた日本S完全試合…捕手・谷繁は交代を進言していた 落合監督の歴史的決断に感嘆

[ 2020年4月7日 22:41 ] 野球

-

九州地区大学野球連盟 南北ブロック大会の開幕延期、日程変更

[ 2020年4月7日 20:40 ] 野球

-

阪神 甲子園球場が8日から完全閉鎖 緊急事態宣言発令受けて

[ 2020年4月7日 20:07 ] 野球

-

楽天 選手プロデュース弁当の宅配販売開始、仙台市内限定

[ 2020年4月7日 19:56 ] 野球

-

新型コロナ感染の梨田氏 集中治療室で状態変わらず

[ 2020年4月7日 19:10 ] 野球

-

東都大学野球連盟 春季リーグ戦最短27日の開幕断念 日程再協議へ

[ 2020年4月7日 19:07 ] 野球

-

ヤクルト 8~12日、チーム活動休止 首脳陣、選手ら自宅待機

[ 2020年4月7日 18:51 ] 野球

-

阪神 チームの活動休止継続へ 谷本球団本部長「今までやってきたことを継続します」

[ 2020年4月7日 18:30 ] 野球

-

巨人 緊急事態宣言受け練習日程変更、個人調整期間延長 練習場所も限定

[ 2020年4月7日 18:21 ] 野球

-

斉藤コミッショナー 緊急事態宣言発令受けメッセージ「一体となって艱難を乗り切る」

[ 2020年4月7日 18:18 ] 野球

-

新型コロナ感染の阪神・藤浪が退院 当面は自宅待機「今後はプレーで期待に応えるよう精進」

[ 2020年4月7日 17:53 ] 野球

-

西武・山川、外崎、川越が異例の捕手メニュー敢行「きつい」「やばい」森の採点は…

[ 2020年4月7日 17:22 ] 野球

-

「小泉体育賞」受賞の慶大野球部 試練乗り越え目指すはリーグ連覇

[ 2020年4月7日 17:16 ] 野球

-

侍ジャパン大学&高校 8月アジア大学選手権は延期、9月U18は現時点で予定通り開催へ

[ 2020年4月7日 17:02 ] 野球

-

阪神 球団幹部と矢野監督らが会議 3選手の感染に矢野監督「球界、地域に迷惑かけた」と謝罪

[ 2020年4月7日 17:00 ] 野球

-

白血病と闘う北別府さん 移植控え再入院も妻がエレベーター同乗できず コロナ対策の厳しさ実感

[ 2020年4月7日 16:48 ] 野球

-

巨人・高田 ブルペンで30球「変化球が課題、克服したい」カットボールに磨きかける

[ 2020年4月7日 16:33 ] 野球

-

DeNA・宮崎 自主練習で汗「体力面、体形を維持」手洗い、うがい、換気励行

[ 2020年4月7日 16:08 ] 野球

-

中日 新型コロナ感染の阪神選手と接触の2選手、8日から通常練習復帰

[ 2020年4月7日 15:51 ] 野球

-

宮崎県高野連 春季県大会中止を発表

[ 2020年4月7日 15:29 ] 野球

-

巨人・鍬原 捕手立たせ30球「準備は怠らないように」、OP戦では安定感見せる

[ 2020年4月7日 15:26 ] 野球

-

巨人・田口 小林相手に30球投げ込み「気持ちを切らさないように」

[ 2020年4月7日 15:19 ] 野球

-

長崎県高野連 春季県大会中止を発表、NHK杯は状況見て開催予定

[ 2020年4月7日 15:14 ] 野球

-

中日・与田監督 あす8日から自主練再開の方針 感染防止策継続し

[ 2020年4月7日 15:02 ] 野球

-

阪神 球団直営グッズショップ 明日8日から臨時休業

[ 2020年4月7日 12:32 ] 野球

-

高校野球 和歌山大会の中止発表 近畿2府4県の春季大会すべて開催せず

[ 2020年4月7日 12:32 ] 野球

-

虎のドラ1候補を独断と偏見で選びます トヨタ自動車・栗林は楽天・則本昂級の凄み

[ 2020年4月7日 10:00 ] 野球

-

心優しく、男前…梨田昌孝さん 一日も早く得意のだじゃれを聞かせてほしい

[ 2020年4月7日 09:30 ] 野球

-

元阪神ムーア氏が日本の野球ファンに向けてメッセージ「阪神タイガースが一番や!」

[ 2020年4月7日 09:25 ] 野球

-

中畑清氏 中国地区大学野球が観客入れ開幕…どうなの?

[ 2020年4月7日 09:15 ] 野球

-

新井貴浩氏 医療従事者に伝えたい 心から「ありがとうございます」

[ 2020年4月7日 09:00 ] 野球

-

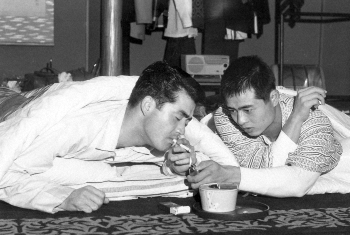

長嶋と王“2人だけの時間”59年2月7日、風格漂うスターと緊張のルーキー

[ 2020年4月7日 08:30 ] 野球

-

【内田雅也の追球】春風と野原、そして白球――正岡子規130年前の名句にある野球の原風景

[ 2020年4月7日 08:00 ] 野球

-

社会人野球 コロナで奪われたアピールの場…日本選手権中止により最悪公式戦「ゼロ」でドラフトへ

[ 2020年4月7日 07:00 ] 野球

-

プロ野球「コロナ特例」協議 出場選手登録など野球協約見直しへ

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

プロ野球、143試合からの削減不可避 選手年俸も議論の余地あり

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

緊急事態宣言“対象”8球団どうなる?練習継続か…各球団に迫られる決断

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

NPB「現役ドラフト」実施は来季以降へ持ち越し「こういう状況なので」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

阪神 寮選手の「一時退去」を許可 コロナ感染3選手と濃厚接触者は自室待機継続

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

坂本が岡本がインスタライブ!巨人、練習風景を生配信「選手の生の動きを届ける」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

巨人9投手が計562球熱投 ドラ2・太田、ローテへ「体力を強化していきたい」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

西武・おかわりが打撃投手!スタッフ自宅待機により登板 源田「球質が奇麗。いけますね」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

ロッテ朗希 外出自粛期間はネットピッチ「やれることを見つけて一日を大事に」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

楽天・太田 野村イズムで頭脳鍛える!正妻候補の2年目捕手「野村ノート」熟読

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

オリ・ジョーンズ 日本残留「こちらにいるのが一番安全かな」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

中日・大島「野球ができるありがたみ見つめ直す期間」体調維持努める

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

ソフトB 自主練習再延期の可能性 中村晃選手会長「国次第なところもあるけれど…」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

DeNA・伊藤裕 外出禁止中は寮で体づくり「部屋でも体幹トレーニング」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

DeNA 全体練習再開取りやめ 今月末まで自主練習

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

日本ハム・鶴岡 自宅で素振り解禁「普段は家と練習場は分けているけど…」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

阪神・青柳 インスタで“推しソング”募集「練習の時に聞く曲に飽きてきた!」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

広島ドラ1・森下 心配無用!不測の状況下も「やることは変わらない」7日から全体練習再開

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

習志野 昨春センバツ準V旗返還 大会中止で異例セレモニー

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

沖縄県高野連 春季大会打ち切り…準決勝まで進むも理事長「苦渋の選択」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

関西学生野球 春の開幕再延期…初の1回戦総当たり6・6開幕目指す

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

中国六大学野球 春季リーグ第2週中止…今後は11日に検討

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

ダルビッシュ 日本の学校再開に“ツッコミ” コロナ禍で警鐘「この状況で始めちゃうんかーい」

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

「ダル奨学金」新受給者2人 児童養護施設を巣立つ子が対象

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

イチロー氏 MLB「古巣でキャリアを終えたレジェンド10人」に選出!

[ 2020年4月7日 05:30 ] 野球

-

阪神 負の歴史に終止符 闘将が燃えた――「ここが俺の死に場所」開幕戦11連敗止めた

[ 2020年4月7日 05:00 ] 野球