応援歌としてのセンバツ行進曲

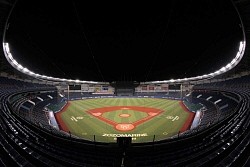

Photo By スポニチ

【内田雅也の広角追球】作家・重松清の小説に『三月行進曲』がある。少年野球の監督を務める東京のサラリーマンが卒業・卒団する6年生の3選手を選抜高校野球の開会式に連れていく。短編集『小さき者へ』(新潮文庫)の最終話だ。

才能十分だが、わがままなエース、決勝戦で逆転負けのエラーをした遊撃手、4番捕手の主将は私学の中学受験に失敗したと言えずにいた。

監督の家族は妻と一人娘で<息子ができたら野球をやらせるつもりだった>。自身も元球児で甲子園に憧れていた。<息子が元気をなくしてしまったときには――甲子園に連れていってやろう、と決めていた>。

悩める少年たちにセンバツの開会式を見せ、中学生での再スタートへ、エールを送りたい。そんな心境だろうか。

確かに、センバツは開会式がいい。寒く、長い冬を越えて、野球シーズン到来を告げる球春の息吹を感じる。仕掛け花火や色鮮やかな代表校の垂れ幕、流行歌の入場行進曲など、夏に比べ、明るく華やかな躍動感に満ちている。

今年は第90回の記念大会だ。入場行進曲には大会歌『今ありて』(作詞・阿久悠、作曲・谷村新司)が採用された。

<ああ、甲子園>というフレーズが印象的で、清新なメロディー。3代目大会歌として1993年に発表された。あれからもう四半世紀、25年もたったとは時の流れを感じる。

<新しい季節(とき)のはじめに 新しい人が集いて>と歌い出す。

春は始まりの季節だ。新3年生、新2年生だけのチームはどこも、まだ未熟で稚拙である。だが高校生の成長は驚くほどだ。若いチームも、わずか4カ月半後、夏の選手権大会では成熟し、力強さ、巧妙さを兼ね備えるようになる。センバツはこの成長への期待や希望が込められた戦いだと言える。

球児たちの顔にこぼれる笑顔も流す涙にも「これが最後」という悲壮(ひそう)感はない。春の陽光に照らされ、明るく、さわやかである。

<今ありて 未来も 扉を開く>のだ。

<踏みしめる 土の饒舌(じょうぜつ) 幾万の人の想(おも)い出>

脳裏には過去の球児たちや熱闘がよみがえる。野球は記憶のスポーツである。頭の中にあるシーンと、今とを重なり合わせる。これが野球を見る醍醐味(だいごみ)の一つである。

センバツで言えば、剛速球で三振を奪えば江川卓を、スライダーが切れれば松坂大輔を、低めを本塁打すれば香川伸行を、少ない部員のチームにはイレブンや二十四の瞳を思う。

『――行進曲』では外野席に座り、入場行進に見入る。監督も<ああ、これだ>と感激する。<初めて見る光景なのに、むしょうに懐かしい>。甲子園への憧れがよみがえる。

ただし、少年時代とは違った物の見方になっている自分に気づく。<いまは、なぜだろう。甲子園に出られなかった連中のことを思う。行進する選手の何千倍もいる、負けた選手のことが気になってしかたない>。

大人になるというのは、いくつもの「負け」を経験することでもある。夢や希望は小さくなっていくが、乗り越え、進んでいかねばならない。センバツ行進曲は、少年たち同様、自身への応援歌として響いている。

短編集を編む際、タイトルを、中にある一遍の『小さき者へ』としたのは、有島武郎の名作『小さき者へ』(新潮文庫)への敬意やオマージュもあったろうか。

有島は自身の3人の息子たちに向け、ある夜にしたためた。<小さき者よ>と呼びかけ<人の世の旅に登れ><恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける>と励ました。<行け。勇んで。小さき者よ>。

たとえ、辛くとも<今>があってこそ、過去も未来もある。この春もまた、新しい<今>を見つけに、甲子園に行こう。センバツ開会式を見よう。=敬称略=(編集委員)

◆内田 雅也(うちた・まさや) 息子の入団とともに5年間務めた少年野球コーチを退く。3月25日が卒団式だ。子どもたちに教わることの方が多かったように思う。重松とは同い年の早生まれで同学年。田舎から東京の大学に進んだのも同じ。勝手に親しみを感じている。1963年2月、和歌山市生まれ。桐蔭高―慶大卒。

2018年3月22日のニュース

-

阪神 金本監督 優勝へ月間貯金ノルマ「最低3以上」

[ 2018年3月22日 23:00 ] 野球

-

ロッテ 井口監督 4番に角中起用「そうすれば1〜4番までが、走ることができる」

[ 2018年3月22日 18:48 ] 野球

-

ソフトB 摂津は5回3安打6奪三振で2失点 22日の2軍戦結果

[ 2018年3月22日 17:53 ] 野球

-

明秀学園日立 エース細川 初戦を前に「今までで一番と言っていいくらい調子がいい」

[ 2018年3月22日 17:19 ] 野球

-

「Abema TV」が今春から東京六大学リーグを全試合生中継

[ 2018年3月22日 16:41 ] 野球

-

清宮も登場 日本ハムが札幌に3メートルの大型ディスプレイ設置

[ 2018年3月22日 16:40 ] 野球

-

日本ハム 開幕2、3戦目のチケットを追加販売

[ 2018年3月22日 16:10 ] 野球

-

中畑清氏 もう1度監督やりたい「次がラストチャンス」

[ 2018年3月22日 14:59 ] 野球

-

中後、2安打1失点

[ 2018年3月22日 14:40 ] 野球

-

大阪桐蔭・根尾「優勝旗は手放さない」 開会式リハーサル実施

[ 2018年3月22日 14:30 ] 野球

-

ロッテ 30日の本拠地開幕戦で新照明システムをお披露目

[ 2018年3月22日 12:41 ] 野球

-

イチロー OP戦復帰も2三振 痛めた右ふくらはぎ「まだちょっと怖い」

[ 2018年3月22日 12:26 ] 野球

-

甲子園で開会式リハーサル グラウンド不良で各校主将が人工芝部分を行進

[ 2018年3月22日 11:45 ] 野球

-

ロッテ 開幕戦でガム配布 井口監督「ぜひお越しください」

[ 2018年3月22日 11:44 ] 野球

-

秋山幸二氏 25年ぶりライオンズユニホーム姿!5・27日本ハム戦に来場

[ 2018年3月22日 11:10 ] 野球

-

【センバツ注目の父子鷹】父は明大監督 慶応・善波力 教えられた“自覚”胸に

[ 2018年3月22日 10:30 ] 野球

-

平野、疲労を考慮して連投を回避 指揮官「本番でどんどん投げてもらう」

[ 2018年3月22日 10:14 ] 野球

-

マー君、母校・駒大苫小牧ナインにエール「冬に積み重ねた練習を信じて」

[ 2018年3月22日 10:11 ] 野球

-

ライアン、復活へ着々 焦らず万全の状態で 師匠・上原との再会を心待ち

[ 2018年3月22日 10:00 ] 野球

-

【隠しマイク】大雪も実家は歩いて5分 楽天・松比良マネ「全員泊めます!」

[ 2018年3月22日 09:31 ] 野球

-

【中畑清氏視点】筒香 下半身の重要性再認識 パワーが打球に伝わるように

[ 2018年3月22日 09:14 ] 野球

-

応援歌としてのセンバツ行進曲

[ 2018年3月22日 09:00 ] 野球

-

大谷、初めての休養日 練習試合などにも出場せず

[ 2018年3月22日 08:53 ] 野球

-

雨天中止を想定…“試合形式の合同練習”セに前日から報告済み

[ 2018年3月22日 08:10 ] 野球

-

巨人・岡本 無観客でも連発 一塁開幕スタメン争いで阿部をリード

[ 2018年3月22日 08:08 ] 野球

-

清宮、今週末にも退院 栗山監督は19日に対面し状態確認「信じていくしかない」

[ 2018年3月22日 08:00 ] 野球

-

ダル、6回1失点7Kで3勝目 古巣から白星「すごく楽しかった」

[ 2018年3月22日 07:56 ] 野球

-

阪神・大山 体重4キロ減…「練習の虫」が逆効果 飛距離アップへ増量指令

[ 2018年3月22日 07:47 ] 野球

-

いつかは虎?阪神マテオ弟 BC石川入団

[ 2018年3月22日 07:34 ] 野球

-

DeNA筒香“新・新打法”に着手「今の体に合っている」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

西武 寒すぎ15残塁 雪の所沢で山川&メヒア4タコ…4番候補遠い春

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

西武ドラ1斉藤大 2軍落ち決定「どうしたらいいのか…」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

楽天・藤平“寒さ予行”雪降る状況で粘投 4・5か6仙台で登板予定

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

楽天・茂木 遊撃でOP戦先発 開幕戦へ「アピールしたい」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

巨人・大竹&内海 開幕ローテ争い殴り込み 1軍初合流で及第点

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

巨人ドラ1鍬原 鹿取GMから直接指導「プラスになった」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

ヤクルト・ハフ 好投1失点 無観客東京Dに「教会みたい」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

TOKYOシリーズ キーマンは青木&上原

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

中日ドラ1鈴木博 あるぞ守護神 156キロ!田島不安で浮上

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

デスパOP戦4号ソロ 内川は2戦連発 主力は状態上向き

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

東大出身ハムドラ7宮台 24日2軍DeNA戦でプロ初登板へ

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

日本ハム 親会社の畑社長が球団オーナー兼務へ 22日正式決定

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

開幕投手のDeNA石田 結果出す 23日OP戦最終登板へ

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

不振のT岡田 開幕2軍も…福良監督「去年何発打ったとか関係ない」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

打球受け打撲の広島・岡田ホッ 4・5ヤクルト戦いけそう

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

ロッテドラ2藤岡裕 開幕スタメン最終テストへ 23日から中日3連戦

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

藤浪 変則調整で4・4DeNA戦へ “不安”金本監督に快投見せる

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

能見 開幕2戦目急浮上 岩貞最有力も…ローテ再編あるぞ

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

愛知ディオーネ快勝開幕 兵庫県淡路島から活動拠点移し新名称

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

中央学院・大谷「気にしない」“明徳義塾・谷合の方が上”発言

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

大谷 脱出1安打 16打席ぶり!左腕からはオープン戦初

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

平野 3戦連続被弾「捕手とのコミュニケーションが…」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

大谷と並ぶ有望株 好調もマイナーキャンプ降格のワケ

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

マエケン 課題の2巡目に手応え 主力抑えて5回0/3、1失点

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

ダル 昨季ワールドシリーズが発奮材料「乗り越えられる負荷」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

牧田 課題にバッテリー間の意思疎通「内角も攻めたい」

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球

-

イチロー「9番・左翼」で先発か 22日OP戦から開幕オーダー方針

[ 2018年3月22日 05:30 ] 野球